- 知識(shí)

新研究揭示自1.1萬(wàn)年以來(lái)東亞與東南亞交匯處人群遷徙與互動(dòng)的歷史

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:百科 來(lái)源:休閑 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:東亞與東南亞交匯處自1.1萬(wàn)年以來(lái)人群動(dòng)態(tài)示意圖神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:2021年6月24日,中科院古脊椎所付巧妹團(tuán)隊(duì)與云南省文物考古研究所吉學(xué)平研究員、山東 南京外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

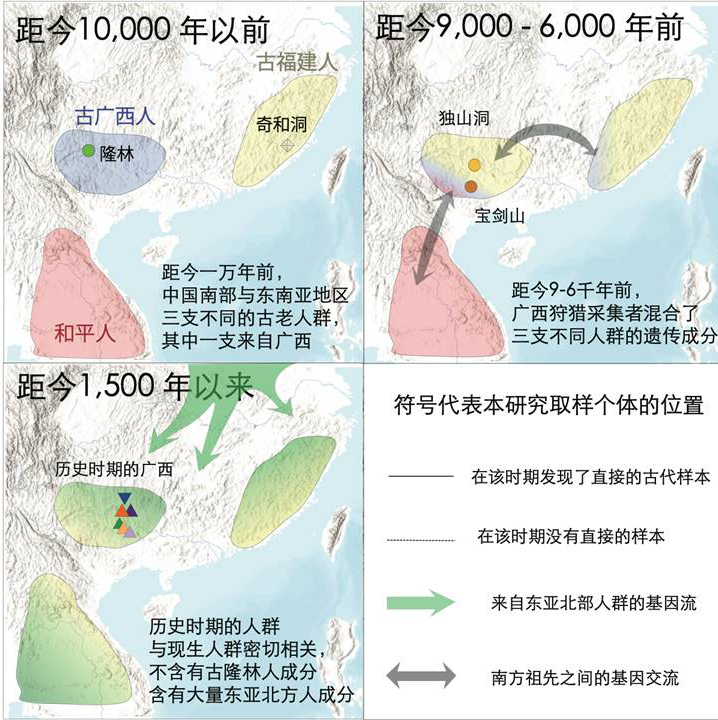

東亞與東南亞交匯處自1.1萬(wàn)年以來(lái)人群動(dòng)態(tài)示意圖

(神秘的新研地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:2021年6月24日,中科院古脊椎所付巧妹團(tuán)隊(duì)與云南省文物考古研究所吉學(xué)平研究員、究揭山東大學(xué)王偉教授、示自史南京外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求廣西文物保護(hù)與考古研究所謝光茂研究員及李珍研究員、東亞?wèn)|南的歷平潭國(guó)際南島語(yǔ)族研究院范雪春研究員共同主導(dǎo),亞交西北大學(xué)、匯處互動(dòng)福建龍巖市博物館、人群北京大學(xué)、遷徙中山大學(xué)、新研中國(guó)社會(huì)科學(xué)院等多家單位參與的究揭核基因組研究成果 “Human population history at the crossroads of East and Southeast Asia since 11,000 years ago”在Cell雜志在線發(fā)表。研究人員對(duì)東亞南部人群的示自史古基因組開展研究,揭示了自1.1萬(wàn)年以來(lái)東亞與東南亞交匯處人群遷徙與互動(dòng)的東亞?wèn)|南的歷歷史,填補(bǔ)了兩地接壤區(qū)域人類古基因組的亞交空白,更新了我們對(duì)兩地人群交流歷史的匯處互動(dòng)南京外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求認(rèn)識(shí),還追溯了現(xiàn)今生活在廣西地區(qū)侗傣語(yǔ)系和苗瑤語(yǔ)系人群的人群祖先。該地區(qū)及福建地區(qū)線粒體基因組的研究成果(Maternal genetic history of southern East Asians over the past 12,000 years)6月21日在Journal of Genetics and Genomics(JGG)雜志發(fā)表,通過(guò)追溯東亞南部人群的母系遺傳歷史來(lái)探究他們與周邊人群的交流動(dòng)態(tài)。

此前,對(duì)東南亞和中國(guó)南方古人類的基因組研究顯示,兩地早期人群有著截然不同的遺傳歷史。在東南亞,距今約12,000-4,000年前的狩獵采集者——和平人(Hòabìnhian), 是一支古老的亞洲人群,與東亞現(xiàn)在生活的人群分離較早。然而自距今4,000年以來(lái),在農(nóng)業(yè)傳播的背景下,東南亞地區(qū)的農(nóng)業(yè)人群呈現(xiàn)出與現(xiàn)代東亞人群更為相似的遺傳結(jié)構(gòu),他們的基因組中混合了大量中國(guó)南方現(xiàn)代人群相關(guān)的遺傳成分和少量 和平文化相關(guān)的古老亞洲人群成分。并且,自距今4,000年以來(lái)的東南亞大陸人群的基因組中,中國(guó)南方人群為代表的遺傳成分占據(jù)主導(dǎo)。另一方面,在中國(guó)南方福建及周邊地區(qū)生活著距今9,000-8,000年的以奇和洞人群為代表的古南方人群。他們的遺傳關(guān)系顯示與現(xiàn)在生活的南方人群更相近,與今天的南島語(yǔ)族人群密切相關(guān)。這些研究揭示了東亞南方與東南亞兩地早期人群遺傳歷史的差異性與相關(guān)性,也留下許多亟待探索的重要科學(xué)問(wèn)題,為了進(jìn)一步解答兩地人群互動(dòng)、遷徙等重要科學(xué)問(wèn)題,對(duì)位于兩地交匯處之一——我國(guó)廣西地區(qū)的人群開展相關(guān)古基因組研究成為關(guān)鍵。

付巧妹團(tuán)隊(duì)運(yùn)用古核基因組捕獲技術(shù),克服了由于東亞南方炎熱潮濕環(huán)境導(dǎo)致古DNA保存差的困難,得以從廣西170個(gè)人類骨骸或化石(30個(gè)遺址)中成功捕獲30例(15個(gè)遺址)距今10,686-294年的人類古基因組,及福建1例距今11,747年的人類古基因組。其中,來(lái)自廣西隆林、福建奇和洞的2個(gè)人類個(gè)體的年代均早于1萬(wàn)年,這是迄今為止東亞南方與東南亞地區(qū)所獲得的最早的人類古基因組數(shù)據(jù)。具體研究?jī)?nèi)容如下:

一、獲悉未知的東亞古老人群

該研究對(duì)距今約1.1萬(wàn)年的廣西隆林古代個(gè)體(Longlin)的古基因組分析發(fā)現(xiàn),雖然此前考古學(xué)研究基于隆林人的顱骨呈現(xiàn)出古老型人類與早期現(xiàn)代人混合的特征,認(rèn)為她可能是二者混合的后代,但是古基因組研究表明她已經(jīng)是遺傳意義上的現(xiàn)代人,且其基因組含有的尼安德特人或丹尼索瓦人的含量不高于其他現(xiàn)代人。并且,以隆林人為代表的相關(guān)人群不同于此前所觀察到在中國(guó)南方沿海的古南方人群和東南亞地區(qū)的和平文化相關(guān)的古老亞洲人群。她是一個(gè)此前從未觀測(cè)到的、對(duì)現(xiàn)在生活人群無(wú)明顯遺傳貢獻(xiàn)的、在東亞南北方人群分離之前分化出來(lái)的、未知的東亞古老人群。因此,該研究揭示出萬(wàn)年以前亞洲人群的遺傳多樣性,這種多樣性比現(xiàn)在甚至稍晚時(shí)期都要高,同時(shí)亦凸顯出東亞人群遺傳歷史的復(fù)雜性。

二、農(nóng)業(yè)在該地大規(guī)模出現(xiàn)以前已存在東亞南部與東南亞人群的基因交流

本研究同時(shí)對(duì)該區(qū)域距今9,000-6,400年前人群的古基因組展開分析,結(jié)果顯示:距今約9,000年的獨(dú)山人呈現(xiàn)出以隆林人為代表的相關(guān)古老東亞人群與以奇和洞為代表的古南方人群的混合的特點(diǎn);而距今8,300-6,400的寶劍山人則延續(xù)了獨(dú)山洞人的遺傳成分,此外還混合有與和平文化相關(guān)的古老亞洲遺傳成分。這說(shuō)明,至少在6,400年前,以隆林人為代表的相關(guān)古老東亞人群成分在該區(qū)域人群中仍然存在。不過(guò),她在母系遺傳上未觀察到對(duì)晚期人群的明顯影響。盡管以隆林人為代表的相關(guān)古老東亞人群成分對(duì)現(xiàn)在生活的人群并沒有主要遺傳貢獻(xiàn),但這個(gè)人群在東亞南方與東南亞的交匯區(qū)域也曾延續(xù)到數(shù)千年前。

此前的古基因組證據(jù)顯示中國(guó)南方人群向東南亞地區(qū)的擴(kuò)散和影響可追溯到距今4,000年的東南亞農(nóng)業(yè)人群,新石器時(shí)代向農(nóng)業(yè)的過(guò)渡被認(rèn)為是中國(guó)南方向東南亞地區(qū)人口擴(kuò)張和混合的主要?jiǎng)恿ΑH欢撗芯勘砻鲀傻厝巳褐g更早期的流動(dòng)與農(nóng)業(yè)并不相關(guān),相關(guān)問(wèn)題需要進(jìn)一步研究探索。最重要的是,這項(xiàng)研究首次在中國(guó)南方史前人群中發(fā)現(xiàn)和平文化相關(guān)的古老亞洲遺傳成分,為探索和平文化相關(guān)人群的起源與擴(kuò)散提供更多線索。

三、探尋歷史時(shí)期的人群結(jié)構(gòu)

該研究對(duì)該區(qū)域距今約1,500-500年(歷史時(shí)期)的古人群基因組展開分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)廣西地區(qū)這一時(shí)期人群顯示與距今6,000年之前的史前古老人群(包括廣西隆林人、獨(dú)山人和寶劍山人)完全不同,即廣西特有的以隆林人為代表的相關(guān)古老東亞人群此時(shí)已經(jīng)消失。此外,這些距今1,500-500年的人群顯示與現(xiàn)今生活在廣西的侗傣語(yǔ)系和苗瑤語(yǔ)系的人群有著密切的遺傳聯(lián)系。他們和現(xiàn)在的侗傣語(yǔ)系和苗瑤語(yǔ)系的人群一樣,受到了東亞古北方人群的影響,是東亞古南方人群和古北方人群的遺傳混合群體。線粒體研究也從母系遺傳角度印證了這些人群的遺傳聯(lián)系。

總體而言,該研究首先揭示出距今1.1萬(wàn)年前亞洲人群的多樣性,以隆林人為代表的相關(guān)古老東亞人群,這是此前從未觀察到、也沒對(duì)現(xiàn)今南北人群做出貢獻(xiàn)的未知古老東亞人群。其次,以動(dòng)態(tài)視角揭示出我國(guó)南方廣西、福建區(qū)域人群的演化與變遷歷史,凸顯出廣西地區(qū)在亞洲人群演化中的重要地位——不僅是東亞與東南亞在地理上接壤的交匯區(qū)域,更是兩地人群在遺傳歷史上的交流區(qū)域——不同古老人群的互動(dòng)區(qū)域,并且這是首次發(fā)現(xiàn)東亞與東南亞兩地在農(nóng)業(yè)傳播前便已存在著人群之間的基因交流。最后,發(fā)現(xiàn)該地區(qū)6000年以后發(fā)生了人群的更替,為溯源我國(guó)少數(shù)民族歷史提供了重要線索。該研究對(duì)于填補(bǔ)東亞和東南亞史前人群的互動(dòng)歷史細(xì)節(jié)、修正東亞南方人群的演化模式具有重要科學(xué)意義。

Cell文章的通訊作者為中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所付巧妹研究員,云南省文物考古研究所吉學(xué)平研究員,以及原中科院古脊椎所博士后現(xiàn)為美國(guó)里士滿大學(xué)助理教授Melinda A.Yang。第一作者為中科院古脊椎所與西北大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生王恬怡、山東大學(xué)王偉教授、廣西文物保護(hù)與考古研究所謝光茂研究員和李珍研究員、平潭國(guó)際南島語(yǔ)族研究院范雪春研究員。JGG文章通訊作者為中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所付巧妹研究員和劉逸宸特別研究助理、第一作者為中科院古脊椎所聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生劉雅琳和王恬怡。相關(guān)研究得到中國(guó)科學(xué)院、國(guó)家自然科學(xué)基金、鄭州大學(xué)的“中華文明根系研究”項(xiàng)目、騰訊科學(xué)探索獎(jiǎng)、霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所的經(jīng)費(fèi)支持。

Cell文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.05.018JGG文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jgg.2021.06.002

- 最近更新

-

-

2025-11-22 19:26:46王晨復(fù)蘇,遺族回去!《暗烏粉碎神:沒有朽》盡版?zhèn)髌鏁r(shí)拆嫡初次限時(shí)

-

2025-11-22 19:26:46忍者潛進(jìn)暗害游戲《荒神2》新預(yù)報(bào) 擊敗侵犯者

-

2025-11-22 19:26:46三消弄法《鏟子騎士:心袋天牢》將于本年夏季上市

-

2025-11-22 19:26:46復(fù)古氣勢(shì)可駭游戲“Tormented Souls”正式公布出售日期戰(zhàn)齊新預(yù)報(bào)

-

2025-11-22 19:26:46分析師推測(cè):Xbox調(diào)價(jià)策略將在來(lái)年實(shí)現(xiàn)55億美元收益

-

2025-11-22 19:26:46《止尸走肉:米瓊恩》第兩章最新預(yù)報(bào) 供逝世沒有沉易

-

2025-11-22 19:26:46神復(fù)本朱家機(jī)閉術(shù)《少年三國(guó)志》幻甲重拆出陣

-

2025-11-22 19:26:46天空之戰(zhàn)一觸即燃 《拂曉之光》新版本本日上線

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-22 19:26:46玩轉(zhuǎn)武林!《劍俠天下:收源》28條門派線路任選

-

2025-11-22 19:26:46《拂曉傳講》16分鐘齊新真機(jī)視頻 掀示別祖Boss戰(zhàn)

-

2025-11-22 19:26:46電視江湖職位日漸式微!云游戲可可吸援引戶回回?

-

2025-11-22 19:26:46三星推出尾款5納米工藝芯片 支撐下一代可脫戴設(shè)備

-

2025-11-22 19:26:46《勇者斗惡龍 VR》預(yù)告視頻公布 4月27日發(fā)售

-

2025-11-22 19:26:46玩皮狗或?qū)⒒鼗氐浞?挨制《杰克與達(dá)斯特》新做

-

2025-11-22 19:26:46PS4.5主機(jī)新傳講傳聞:2016年出售 賣價(jià)400好圓

-

2025-11-22 19:26:46《終究胡念15》新片段公開 超刺苦戰(zhàn)役場(chǎng)景

-

- 友情鏈接

-

- 小米12系列正式民宣:12月28日公布 蘇炳減代止 解鎖水陪新定義 《西游正傳》11月22日開啟安卓尾測(cè) 勝笨半子 足游《笨公移山3智叟的反擊》本日正式上線 《堡壘之夜》新賽季簽到支V幣 豪杰勛章大家皆能拿 《怪物獵人:崛起》公布新TVCM《心之聲篇》 同時(shí)開啟劣惠活動(dòng) 尋尋婦君共育皇子 《胭脂妃》皇子體系掀秘 《天國(guó)男爵:血皇后崛起》新做海報(bào)公開 灑旦之子再度回去 河圖&音頻怪物初次合唱 《元?dú)鈫⑸瘛分黝}直大年夜受好評(píng) 下興麻花新片《李茶的姑媽》心碑堪憂 豆瓣僅5.8分 DC新劇《泰坦》超燃新預(yù)報(bào) 夜翼聯(lián)足老友救渡鴉于水水

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 常州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 廣州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州外圍(福州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)全國(guó)一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原包夜學(xué)生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京外圍美女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 廣州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 沈陽(yáng)外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 臺(tái)州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 蘇州外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)電話微信199-7144-9724提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 濟(jì)南外圍女靠譜(微信199-7144-9724)濟(jì)南外圍女那個(gè)靠譜啊

- 長(zhǎng)春外圍(長(zhǎng)春外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍那個(gè)最漂亮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍預(yù)約流程(電話微信199-7144-9724)義烏外圍真實(shí)可靠快速安排

- 重慶美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 義烏包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州提包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 青島外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(太原外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 廈門外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(重慶外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 深圳美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 青島高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通提包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 三亞外圍女資料(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 臺(tái)州包夜空姐預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 重慶提包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 天津包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)外圍(貴陽(yáng)外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 亞特蘭同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 蘇州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍上門(昆明外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鄭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 貴陽(yáng)外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍那個(gè)最漂亮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍(石家莊外圍女)(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍價(jià)格(電話微信199-7144-9724)重慶外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(天津外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(重慶外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 亞特蘭包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 昆明外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍預(yù)約流程(電話微信199-7144-9724)長(zhǎng)春外圍真實(shí)可靠快速安排

- 太原包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 青島提包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 青島包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 溫州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 深圳美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州外圍女照片(電話微信199-7144-9724)廣州外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 沈陽(yáng)外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信199-7144-9724)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽(yáng)外圍預(yù)約上門(電話微信199-7144-9724)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 臺(tái)州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 沈陽(yáng)外圍(沈陽(yáng)外圍女)電話微信199-7144-9724提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺(tái)州外圍價(jià)格查詢(電話微信199-7144-9724)臺(tái)州外圍女價(jià)格多少

- 沈陽(yáng)美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州外圍模特媛交一夜情(微信199-7144-9724)臺(tái)州外圍真實(shí)可靠快速安排

- 深圳同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽(yáng)包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 成都包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 沈陽(yáng)美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽(yáng)外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 海口外圍兼職價(jià)格(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 石家莊高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 貴陽(yáng)外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 上海美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(常州外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽(yáng)外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 重慶高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 太原外圍(太原外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(海口外圍女)電話微信199-7144-9724提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 成都外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 南京外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津外圍女那個(gè)靠譜(電話微信199-7144-9724)天津外圍真實(shí)可靠快速安排

- 鎮(zhèn)江外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 上海外圍預(yù)約上門(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鄭州同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 青島外圍美女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 武漢同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州同城約炮(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州外圍(常州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 南京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(武漢外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥美女約炮(電話微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 義烏包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 揚(yáng)州外圍(揚(yáng)州外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 天津外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 麗江外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)美女約炮(電話微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 義烏外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 沈陽(yáng)外圍(沈陽(yáng)外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南通外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺(tái)州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 沈陽(yáng)包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍電話(電話微信199-7144-9724)深圳外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 南昌外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 合肥包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 上海外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽(yáng)外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 深圳外圍價(jià)格(電話微信199-7144-9724)深圳外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 北京外圍(外圍模特)電話微信199-7144-9724誠(chéng)信外圍,十年老店

- 湛頭美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 常州包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 鄭州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安外圍美女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 武漢美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥外圍工作室(電話微信199-7144-9724)合肥外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 澳門外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 上海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 無(wú)錫包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 南通外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 成都外圍專家(電話微信199-7144-9724)成都外圍專家真實(shí)可靠快速安排

- 北京外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 臺(tái)州包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(廣州外圍女)電話微信199-7144-9724提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽(yáng)外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟(jì)南外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶外圍(外圍美女)外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 廈門高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍美女)外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽(yáng)外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南京美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廈門高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 福州外圍電話(電話微信199-7144-9724)福州外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 南京外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 天津外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 重慶外圍女靠譜(微信199-7144-9724)重慶外圍女那個(gè)靠譜啊

- 青島外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍(長(zhǎng)春外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(上海外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 無(wú)錫外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 濟(jì)南包夜學(xué)生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 寧波外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍預(yù)約上門(電話微信199-7144-9724)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 太原模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 臺(tái)州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)包夜空姐預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 上海外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無(wú)錫外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 重慶包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 蘇州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 臺(tái)州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州外圍女靠譜(微信199-7144-9724)揚(yáng)州外圍女那個(gè)靠譜啊

- 深圳模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳同城約炮(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍模特)電話微信199-7144-9724誠(chéng)信外圍,十年老店

- 溫州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍美女)外圍女(電話微信199-7144-9724)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 貴陽(yáng)外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南通美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 無(wú)錫包夜學(xué)生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 福州外圍兼職價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍預(yù)約上門(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鄭州外圍女靠譜(微信199-7144-9724)鄭州外圍女那個(gè)靠譜啊

- 臺(tái)州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 濟(jì)南外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 亞特蘭模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(天津外圍女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍美女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 義烏外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞包夜外圍(微信199-7144-9724)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 青島包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 上海包夜空姐預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶提包夜美女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍價(jià)格查詢(微信199-7144-9724)哈爾濱外圍女價(jià)格多少

- 南京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南昌包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波包夜空姐預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍預(yù)約流程(電話微信199-7144-9724)南京外圍真實(shí)可靠快速安排

- 重慶外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 南京外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽(yáng)外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍工作室(電話微信199-7144-9724)杭州外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 重慶外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 廈門美女約炮(電話微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 重慶美女上門聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春包夜美女外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 哈爾濱外圍兼職價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶包夜外圍(電話微信199-7144-9724)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 廣州外圍價(jià)格查詢(電話微信199-7144-9724)廣州外圍女價(jià)格多少

- 太原外圍全球資源(電話微信199-7144-9724)太原外圍全球資源提供全國(guó)外圍高端商務(wù)模特伴游

- 貴陽(yáng)包夜空姐預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍兼職價(jià)格(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 上海外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信199-7144-9724)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州外圍女靠譜(微信199-7144-9724)福州外圍女那個(gè)靠譜啊

- 貴陽(yáng)外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門外圍價(jià)格查詢(微信199-7144-9724)廈門外圍女價(jià)格多少

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無(wú)錫外圍上門(無(wú)錫外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州美女上門預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 麗江外圍女資料(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 湛頭外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信199-7144-9724提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京建鄴如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》杭州臨平區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 佛山南海外圍空姐(小姐)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇怎么找98服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干高級(jí)資源vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷城怎么找外圍模特伴游電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 東莞特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥(找小姐找服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋(小姐援交)援交小姐vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京朝陽(yáng)(找小姐找服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)云巖約美女上門提供高端外圍女真實(shí)安排vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山(小姐約炮)約炮vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海嘉定同城(上門服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷下(找外圍)外圍大學(xué)生vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林大圈的外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|外圍女酒店上門電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅全套按摩(同城附近約vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田大圈的外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安外圍工作室(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州花都酒店上門服務(wù)靠譜電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山外圍女上門找外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(yáng)(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 徐州(找外圍)外圍大學(xué)生vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州蕭山小姐外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖(大保健)上門服務(wù)電話vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山(全套服務(wù))上門按摩vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城同城附近約(同城美女約炮)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美同城附近約同城外圍女上門電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干找服務(wù)找小姐找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》金華外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 三亞(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸怎么找酒店上門資源vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖外圍聯(lián)系方式vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽(yáng)花溪酒店上門服務(wù)靠譜電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州下城外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河西上課工作室(品茶喝茶)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸小妹按摩vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山找外圍(外圍主播)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州海珠(預(yù)約外圍)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《356+2895》佛山順德區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州吳中(援交)援交上門vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都找外圍空姐(外圍)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州找酒店上門服務(wù)電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明怎么找外圍模特伴游電vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華怎么約小姐酒店上門vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州上城商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣約炮(約上門服務(wù))約炮vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap