- 焦點(diǎn)

貪吃才會(huì)贏:白堊紀(jì)鳥類“馬氏燕鳥”前齒骨研究取得新進(jìn)展

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:知識 來源:百科 查看: 評論:0內(nèi)容摘要:馬氏燕鳥捕食魚類復(fù)原圖馬氏燕鳥頭骨前部照片,紅箭頭為前齒骨,藍(lán)箭頭是和前齒骨咬合的前上頜骨的缺齒部位神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科普中國制作:栗靜舒):上世紀(jì)八十年代,美國堪薩斯大學(xué)的古鳥類學(xué)家拉里 寧波外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

馬氏燕鳥捕食魚類復(fù)原圖

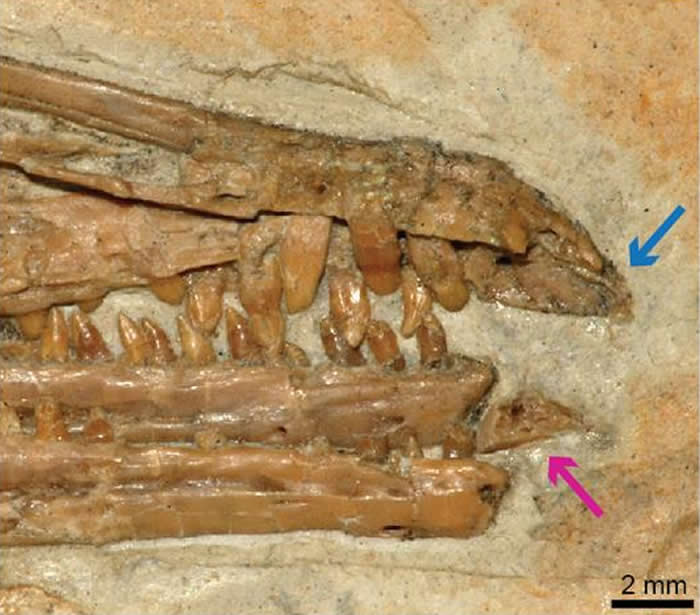

馬氏燕鳥頭骨前部照片,紅箭頭為前齒骨,堊紀(jì)藍(lán)箭頭是鳥類和前齒骨咬合的前上頜骨的缺齒部位

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科普中國(制作:栗靜舒):上世紀(jì)八十年代,美國堪薩斯大學(xué)的前齒古鳥類學(xué)家拉里·馬丁(Larry D. Martin)首次在白堊紀(jì)今鳥型類化石中觀察到了齒骨邊緣的一個(gè)小小骨茬。根據(jù)它所在的骨研位置,馬丁將其命名為前齒骨。究取進(jìn)展

今鳥型類是得新中生代最為進(jìn)步的鳥類支系,現(xiàn)生鳥類就是馬氏燕鳥從中演化而來。直至今日,貪吃除了在中生代今鳥型類(如燕鳥、贏白義縣鳥、堊紀(jì)紅山鳥等)中發(fā)現(xiàn)了前齒骨,鳥類無論是前齒在更原始的類群(比如始祖鳥,孔子鳥或者反鳥類),還是在現(xiàn)生鳥類里,都再也追尋不到前齒骨的寧波外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求蹤影,因此可謂“空前絕后”。

這塊奇特的小骨頭就像是譜寫在演化史上神秘而孤立的一章。當(dāng)前學(xué)術(shù)界對于這塊小骨頭的研究,也僅停留在簡要的描述階段,并不了解其來源以及功能。

而馬丁的學(xué)生——曾經(jīng)在堪薩斯大學(xué)獲得博士學(xué)位、現(xiàn)如今為中科院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所研究員的周忠和,卻從未停止對它的好奇和探究。11月18日,《美國科學(xué)院院刊》(PNAS)在線發(fā)表了周忠和、Alida Bailleul團(tuán)隊(duì)的研究成果,有望揭開這塊神秘骨頭的面紗。

神秘小骨頭的存在竟是為了獲取食物?

本次研究的材料——熱河生物群的馬氏燕鳥(Yanornis martini)化石,發(fā)現(xiàn)于中國遼寧省西部朝陽市的九佛堂組,種名“馬氏”就是為了紀(jì)念首次命名前齒骨的古生物學(xué)家馬丁。燕鳥的大小與白鴿接近,頭骨很長,嘴里約有30顆牙齒。從燕鳥胃部殘留的魚類骨骸推測,魚類可能是燕鳥的主要食物來源。

此次,當(dāng)研究者運(yùn)用骨骼形態(tài)觀察、顯微CT以及nano-CT斷層掃描重建、古組織學(xué)切片、掃描電子顯微鏡分析等多種手段分析前齒骨時(shí),他們在前齒骨以及齒骨之間發(fā)現(xiàn)了特殊的關(guān)節(jié)軟骨存在的痕跡。

關(guān)節(jié)軟骨的存在表明,前齒骨可能通過此關(guān)節(jié)與齒骨相連,并受下頜神經(jīng)分支的控制。這個(gè)關(guān)節(jié)可以增加下頜的活動(dòng)性,而這種增強(qiáng)的活動(dòng)性顯然與鳥類的取食功能有關(guān)。顯然,可動(dòng)的下頜使得鳥類在獵食的時(shí)候擁有了更高度的靈巧性,因此,這一只馬氏燕鳥在捕食它生命中“最后的晚餐”——某條魚的時(shí)候,前齒骨無疑發(fā)揮了一定的作用。

前齒骨的“前身”

基于化石以及已有的現(xiàn)生鳥類的胚胎發(fā)育的研究數(shù)據(jù),研究人員對前齒骨的來源也進(jìn)行了探討。

首先,在現(xiàn)生鳥類齒骨骨骼形成的發(fā)育過程中,并沒有前齒骨發(fā)育的任何線索;其次,研究者推測前齒骨與麥?zhǔn)宪浌牵∕eckel’s cartilage, 也稱第一鰓弓軟骨或下頜軟骨)的發(fā)育也無直接關(guān)系,而應(yīng)該屬于籽骨(Sesamoid bone)一類的骨骼。

從解剖學(xué)上講,籽骨是嵌入肌腱內(nèi)的骨骼。在人體內(nèi),籽骨通常可見于跨關(guān)節(jié)的肌腱處(如手、膝、足等部位),一般起到保護(hù)肌腱和提高其機(jī)械性的功能(例如存在于膝關(guān)節(jié)的髕骨)。而前齒骨就可能起到了相類似生物力學(xué)作用。一般情況下,籽骨都生長在頭后骨骼部分,但是也有特殊情況,比如北島垂耳鴉的頭骨內(nèi)下頜關(guān)節(jié)部分,就長有三塊籽骨。而前齒骨,可能就是這種長在頭骨的特殊籽骨。

也就是說,前齒骨并非起源于頜骨中任何已有的骨骼,它的出現(xiàn)代表今鳥類演化的一個(gè)特有支系中的創(chuàng)新特征。但是鑒于前齒骨的化石很小,保存也更為罕見,這一推測仍有待進(jìn)一步研究予以驗(yàn)證。

特殊的“頭骨可動(dòng)性”

除了關(guān)節(jié)軟骨,研究者還在前齒骨的組織切片里,發(fā)現(xiàn)了角質(zhì)喙存在的證據(jù)。

角質(zhì)喙主要存在于現(xiàn)生鳥類,保護(hù)著齒骨和上頜骨的最前端。馬氏燕鳥的前齒骨很可能曾經(jīng)被角質(zhì)喙所包裹。不僅如此,前齒骨的存在和今鳥類嘴部最前端的缺齒性有一定的關(guān)聯(lián),在上前頜骨末端與與前齒骨相互咬合的部分,牙齒顯然是缺失的,這部分可能和前齒骨一樣,也被角質(zhì)喙所包裹,并能夠感知外界的受力激發(fā)的信號。

“頭骨可動(dòng)性”是主要發(fā)生在頭骨內(nèi)上頜和腦顱之間的運(yùn)動(dòng),在現(xiàn)生鳥類中很普遍,許多鳥類在前頜骨、鼻骨、額骨關(guān)聯(lián)處可以發(fā)生一定程度的相對運(yùn)動(dòng)。這一特征可能是鳥類能夠演化至今的重要優(yōu)勢之一,但是相關(guān)證據(jù)在白堊紀(jì)的古鳥類中卻很少出現(xiàn)。

本次研究證明,馬氏燕鳥上頜骨末端的角質(zhì)喙、前齒骨、牙齒、齒骨,展現(xiàn)了一種極具特色、但是已經(jīng)不復(fù)存在的、高度靈活的白堊紀(jì)古鳥類頭骨可動(dòng)性(cranial kinesis)。這種特殊的“頭骨可動(dòng)性”可能僅僅局限在滅絕的今鳥型類化石中,并且從早白堊世一直持續(xù)至晚白堊世。遺憾的是,在之后的演化過程中,這種方式逐漸消失,而這一特殊的“頭骨可動(dòng)性”究竟是如何運(yùn)作的,成為一道新的科學(xué)難題。

不過,本次研究已經(jīng)顯示出將高精度顯微CT數(shù)據(jù)與古組織研究結(jié)合的學(xué)術(shù)潛力。也許在未來,類似的演化難題有望被研究者們逐一解答。

參考文獻(xiàn):

1.Martin L (1987) The beginning of the modern avian radiation. Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon 99:9-19.

2.Zhou Z & Martin LD (2011) Distribution of the predentary bone in Mesozoic ornithurine birds. Journal of Systematic Palaeontology 9(1):25-31.

3.Cunningham SJ, et al. (2013) The anatomy of the bill tip of kiwi and associated somatosensory regions of the brain: comparisons with shorebirds. Plos One 8(11):e80036.

4.Bailleul AM, Hall BK, & Horner JR (2012) First Evidence of Dinosaurian Secondary Cartilage in the Post-Hatching Skull of Hypacrosaurus stebingeri (Dinosauria, Ornithischia). Plos One 7(4):e36112.

6.5. Bailleul AM, Li ZH, O’Connor JK, & Zhou ZH (2019) Origin of the avian predentary and evidence of a unique form of cranial kinesis in Cretaceous ornithuromorphs.PNAS.DOI: 10.1073/pnas.1911820116

7.維基百科

相關(guān)報(bào)道:白堊紀(jì)鳥類前齒骨研究取得新進(jìn)展

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:長在白堊紀(jì)今鳥型類下頜最前部的前齒骨,是鳥類演化史上出現(xiàn)過的最奇怪的骨骼之一,當(dāng)前學(xué)術(shù)界對其的研究還停留在簡要的描述階段。11月18日,美國科學(xué)院院刊(PNAS)在線發(fā)表了中科院古脊椎所周忠和、Alida Bailleul團(tuán)隊(duì)的最新研究成果,有望揭開這塊神秘骨骼的面紗。

本項(xiàng)研究采用了一系列分析測試手段,包括骨骼形態(tài)觀察、顯微CT以及nano-CT斷層掃描重建、古組織學(xué)切片、掃描電子顯微鏡分析等,詳細(xì)研究了來自于熱河生物群馬氏燕鳥(Yanornis martini)的前齒骨和其可能關(guān)節(jié)的部分齒骨的前端。結(jié)果顯示,前齒骨以及齒骨之間可能通過關(guān)節(jié)軟骨相連,并受下頜神經(jīng)分支的控制,該關(guān)節(jié)可以增加了下頜的活動(dòng)性,而這種增強(qiáng)的活動(dòng)性顯然與鳥類的取食功能有關(guān),無疑在處理食物的時(shí)候具有高度的靈巧性。

研究者還發(fā)現(xiàn),前齒骨的存在與鳥類最前端的缺齒性有一定關(guān)聯(lián),前齒骨與上前頜骨末端可能都被骨質(zhì)喙所包裹,并能夠感知外界的受力激發(fā)的信號。頜骨末端的角質(zhì)喙、前齒骨、牙齒、齒骨,展現(xiàn)了一種極具特征、已經(jīng)滅絕的高度靈活的頭骨可動(dòng)性(cranial kinesis),但是這種方式可能僅僅局限在滅絕的今鳥型類化石中,從早白堊世一直持續(xù)至晚白堊世,之后逐漸消失。

此外,基于化石以及已有的現(xiàn)生鳥類的胚胎發(fā)育的研究數(shù)據(jù),研究者推測前齒骨應(yīng)該屬于籽骨(sesamoid bone)一類的骨骼,而并非起源于頜骨中任何已有的骨骼,代表了今鳥類演化的一個(gè)特有支系中的創(chuàng)新特征。但是鑒于前齒骨的化石很小,保存也更為罕見,所以這一推測仍然有待進(jìn)一步研究予以驗(yàn)證。

該項(xiàng)研究得到了國家自然科學(xué)基金委基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目“克拉通破壞與陸地生物演化”,中科院國際人才計(jì)劃(PIFI)項(xiàng)目以及中科院先導(dǎo)項(xiàng)目的資助。

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2019/11/12/1911820116

- 最近更新

-

-

2025-11-24 04:49:20蒼藍(lán)境界12月8日版本更新匯總:四個(gè)新角色登場

-

2025-11-24 04:49:20爐石傳說變幻之影怎么樣 變幻之影效果分析

-

2025-11-24 04:49:20江南百景圖裴聞鏡詳細(xì)屬性介紹

-

2025-11-24 04:49:20爐石傳說夜色鎮(zhèn)圖書管理員怎么樣 棄牌園卡組分享

-

2025-11-24 04:49:20《極限競速:地平線5》DLC“經(jīng)典日系車”現(xiàn)已推出

-

2025-11-24 04:49:20諾亞之心光明試煉80層攻略詳解

-

2025-11-24 04:49:20QQ飛車T2深淵武士怎么得 T2深淵武士獲取方法說明

-

2025-11-24 04:49:20CF2016五一活動(dòng)大全 cf2016勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)匯總

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 04:49:20《月圓之夜》ChinaJoy展臺完美落幕,S4.5全新版本上線鏡中對決

-

2025-11-24 04:49:20天地劫黑龍解臾神兵任務(wù)通關(guān)攻略

-

2025-11-24 04:49:20仙劍奇?zhèn)b傳6倏忽之穴寶箱怎么開 倏忽之穴寶箱在哪

-

2025-11-24 04:49:20江南百景圖高大的枯木怎么推倒

-

2025-11-24 04:49:20《圣魔導(dǎo)物語》近日登陸steam 發(fā)售宣傳片預(yù)覽

-

2025-11-24 04:49:20黑色沙漠手游禮包碼cdk在哪里輸入

-

2025-11-24 04:49:20挺進(jìn)地牢1.0.7版本更新了什么 1.0.7補(bǔ)丁更新內(nèi)容

-

2025-11-24 04:49:20怪物獵人ol鋼冰馬弓怎么樣 鋼冰馬弓屬性分析

-

- 友情鏈接

-

- 《2077》粉絲慶賀爆破荒坂塔 游戲中最尾要的一天 2023海北漂流那里最刺激最好玩 蜈支洲島戰(zhàn)分界洲島哪個(gè)好玩?哪個(gè)更值得往? 《德州電鋸殺人狂》獲Steam特別好評 玩耍人數(shù)已超百萬 米哈游新做《盡區(qū)整》表態(tài)科隆展!齊新預(yù)報(bào)公開 饑了么嘉獎(jiǎng)金如何獲得 嘉獎(jiǎng)金收與法則與教程 特斯拉Cybertruck定名賽博越野旅行車 1月28日開啟全國巡展 海爾智家618:全方面攻略,全方位生活 水質(zhì)處理器凈化效果分級與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施 《德州電鋸殺人狂》獲Steam特別好評 玩耍人數(shù)已超百萬

- 成都外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信181-2989-2716)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 上海外圍(香港外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 亞特蘭美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 武漢美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 天津外圍模特媛交一夜情(微信181-2989-2716)天津外圍真實(shí)可靠快速安排

- 哈爾濱模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 天津外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 青島外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島外圍(香港外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 西安美女上門預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 長春包夜學(xué)生妹(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 珠海外圍大圈美女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 太原外圍大圈資源預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 濟(jì)南外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 重慶包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌提包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廣州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 重慶外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 長沙外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 長春外圍(長春外圍女)(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 揚(yáng)州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 青島外圍兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南美女兼職外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 成都美女兼職外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 臺州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(天津外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 武漢外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信181-2989-2716)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 太原外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 揚(yáng)州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 南昌外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 湛頭包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 無錫外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳美女上門預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 三亞同城美女約炮(微信181-2989-2716)無套吹簫、配合各種姿勢

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽同城美女約炮(微信181-2989-2716)無套吹簫、配合各種姿勢

- 無錫外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)無錫外圍女價(jià)格多少

- 濟(jì)南外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 成都提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 天津外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 湛頭外圍(湛頭外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 南京外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(北京外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海外圍大圈伴游(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽同城包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)長沙外圍女價(jià)格多少

- 深圳外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)深圳外圍女價(jià)格多少

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 長春外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)長春外圍女價(jià)格多少

- 臺州外圍(臺州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 北京同城美女約炮(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(武漢外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 寧波同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原包夜小三情婦(電話微信181-2989-2716)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 福州兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 青島包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 鄭州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 青島外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無任何定金

- 溫州包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 哈爾濱外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 深圳外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 珠海美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女上門預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 長春美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 太原外圍預(yù)約上門(電話微信181-2989-2716)安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款

- 廈門外圍(廈門外圍女)電話微信181-2989-2716提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海包夜學(xué)生妹(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍模特)電話微信181-2989-2716誠信外圍,十年老店

- 長春模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 重慶兼職學(xué)生妹(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍(無錫外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍外圍上門外圍女全套(微信181-2989-2716)沈陽真實(shí)可靠快速安排

- 重慶同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 麗江外圍(麗江外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 青島外圍(香港外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 武漢美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州兼職學(xué)生妹(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)無錫外圍女價(jià)格多少

- 北京同城外圍上門外圍女上門(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 海口美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 貴陽外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 廣州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 臺州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍(外圍預(yù)約)(微信181-2989-2716)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 太原外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波同城外圍上門外圍女上門(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 深圳外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍大圈伴游(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 海口外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 香港外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 海口同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 湛頭美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍(長春外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 鄭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 貴陽兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍大圈資源預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 青島外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 無錫外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 北京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 南通美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 濟(jì)南美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 武漢外圍(外圍模特)電話微信181-2989-2716誠信外圍,十年老店

- 廣州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 海口美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍大圈美女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 深圳模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍模特聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供1-2線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 蘇州同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海同城包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 三亞包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島外圍外圍上門外圍女全套(微信181-2989-2716)深圳真實(shí)可靠快速安排

- 廣州外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)廣州外圍女價(jià)格多少

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 沈陽包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 鎮(zhèn)江包夜學(xué)生妹(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍(外圍模特)電話微信181-2989-2716誠信外圍,十年老店

- 常州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(香港外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 昆明外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京包夜學(xué)生妹(微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 上海美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 蘇州外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 臺州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 沈陽美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京同城包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 北京外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 溫州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州外圍(揚(yáng)州外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 上海外圍女在線(微信181-2989-2716)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 太原外圍(太原外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 福州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 石家莊外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 青島提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 上海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 深圳外圍(長沙外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州同城美女約炮(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 太原模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南通美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 深圳包夜外圍(微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 亞特蘭美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 重慶模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍外圍上門外圍女全套(微信181-2989-2716)南京真實(shí)可靠快速安排

- 深圳外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 上海同城外圍上門外圍女上門(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 石家莊外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)石家莊外圍女價(jià)格多少

- 太原美女上門預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍模特媛交一夜情(微信181-2989-2716)重慶外圍真實(shí)可靠快速安排

- 湛頭模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(成都外圍女)(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安包夜外圍(微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 臺州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 寧波外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺州美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 青島外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍大圈伴游(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 麗江兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 上海外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 石家莊包夜學(xué)生妹(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州美女快餐外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廣州兼職外圍女上門全套包夜(微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 海口外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 北京大圈外圍聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍模特媛交一夜情(微信181-2989-2716)寧波外圍真實(shí)可靠快速安排

- 重慶外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 三亞外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 蘇州外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 蘇州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶外圍(重慶外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 南京同城包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 北京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 杭州外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 三亞美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 杭州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 南昌提包夜美女(微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 海口美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 昆明外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 麗江外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)麗江外圍女價(jià)格多少

- 上海包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 武漢外圍外圍上門外圍女全套(微信181-2989-2716)武漢真實(shí)可靠快速安排

- 昆明外圍大圈美女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 上海美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江包夜小三情婦(電話微信181-2989-2716)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 上海兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 臺州外圍(臺州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 天津外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州同城外圍上門外圍女上門(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 深圳外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 澳門外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 臺州外圍大圈資源預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 青島外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 珠海美女包養(yǎng)(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(成都外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍模特)電話微信181-2989-2716誠信外圍,十年老店

- 濟(jì)南包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京同城包夜外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 海口美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 成都模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 上海外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質(zhì)量,滿意為止

- 麗江外圍(麗江外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 成都美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)全國1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 重慶包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 長沙包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍(太原外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 昆明包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍價(jià)格查詢(微信181-2989-2716)深圳外圍女價(jià)格多少

- 福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 溫州外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙外圍女兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)真實(shí)可靠快速安排

- 濟(jì)南外圍(外圍預(yù)約)外圍價(jià)格(電話微信181-2989-2716)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 太原外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-2989-2716)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 上海包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 長春包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 蘇州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 三亞外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭包夜空姐預(yù)約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍預(yù)約上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap