青藏高原3900萬年前“吹泡泡”的小蟲子——西藏古胸沫蟬

0

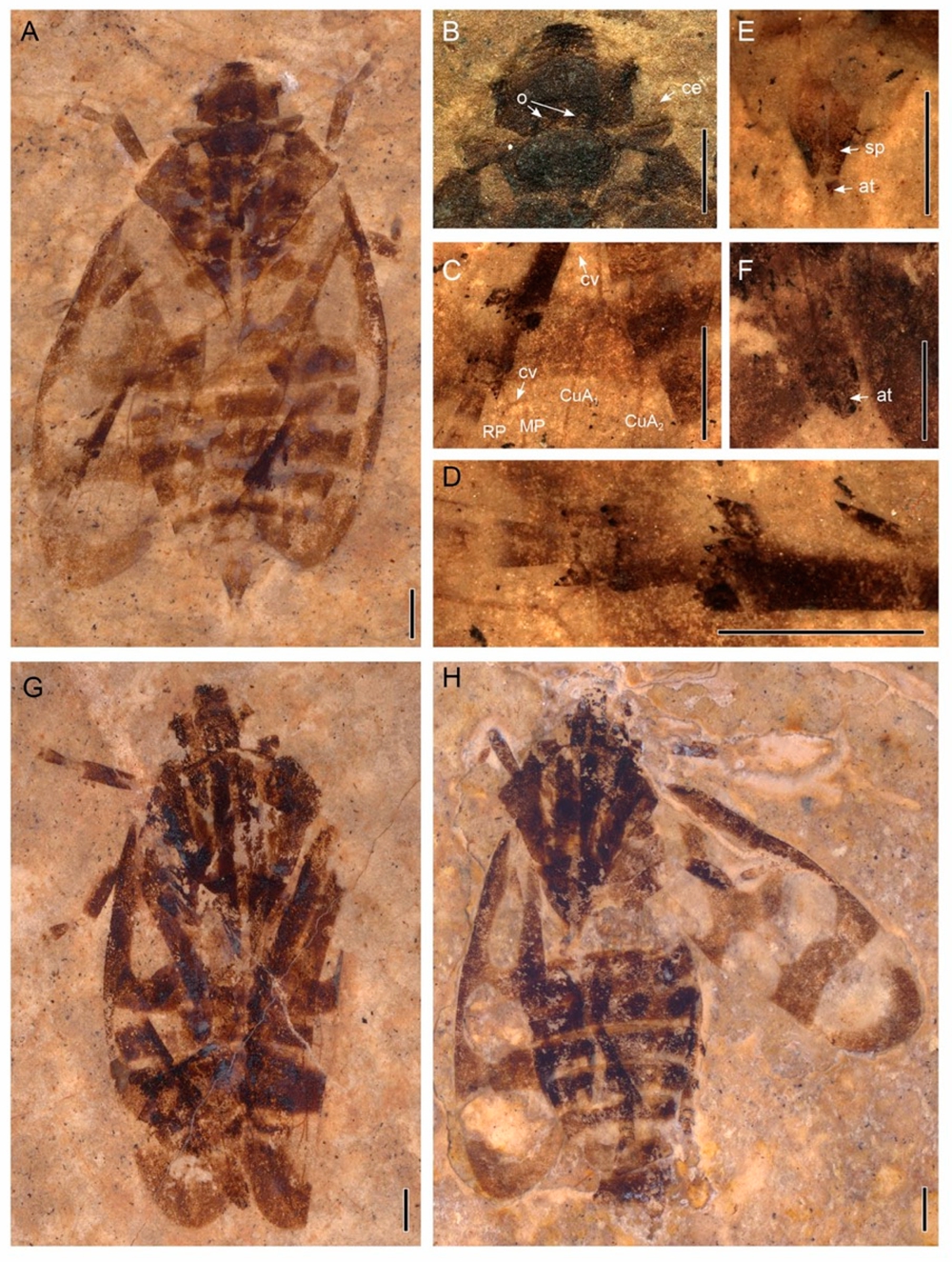

發現于西藏尼瑪盆地的沫蟬科新化石——西藏古胸沫蟬(Nangamostethos tibetense)。

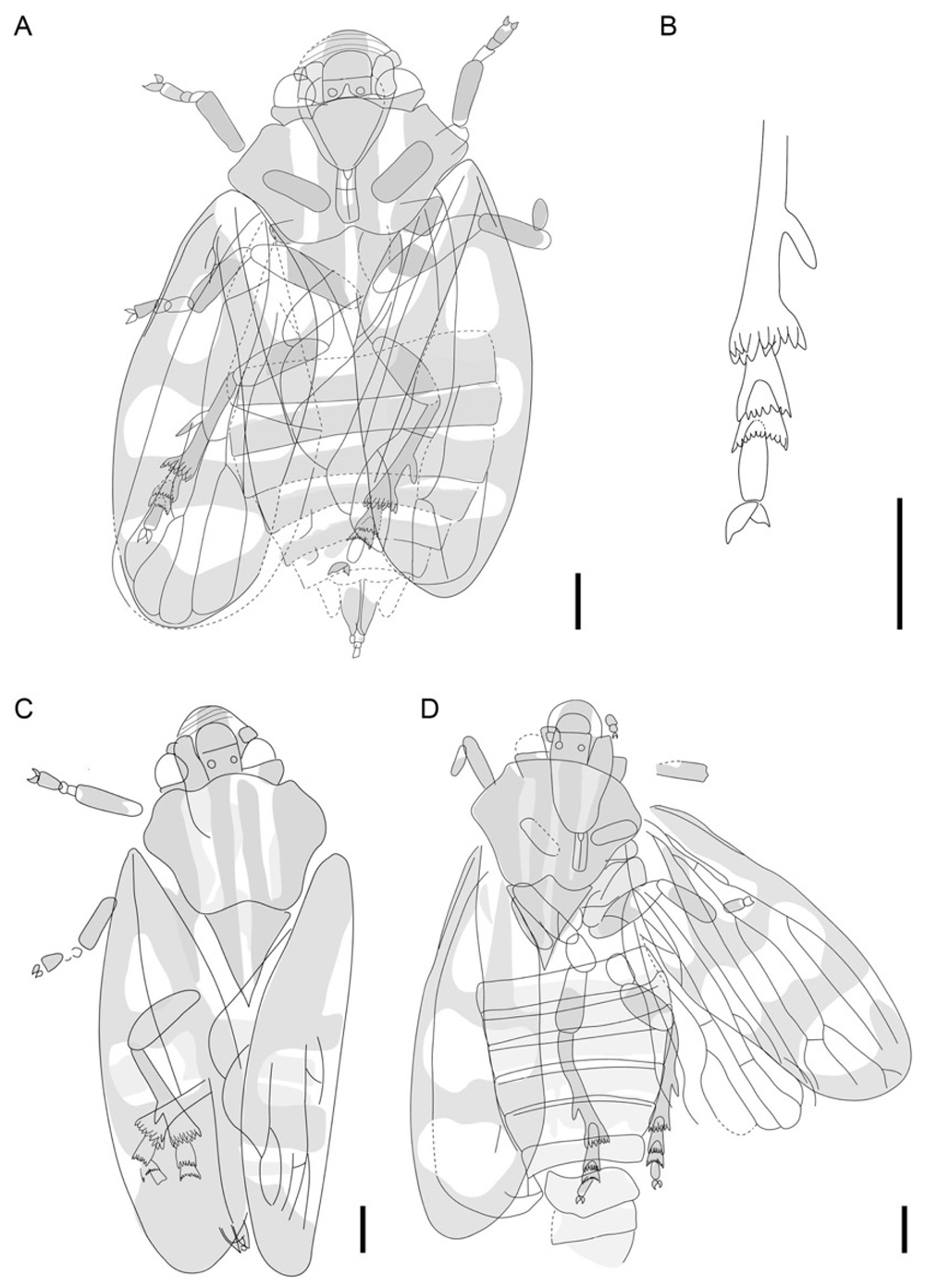

西藏古胸沫蟬(Nangamostethos tibetense)線描圖。

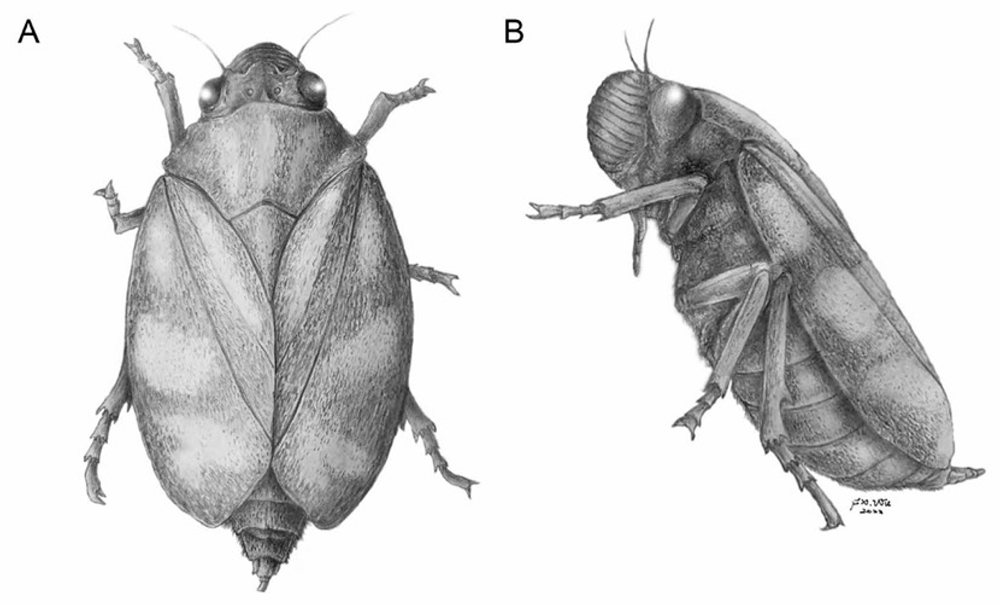

西藏古胸沫蟬(Nangamostethos tibetense)復原圖(吳飛翔繪)。

(神秘的小蟲西藏地球uux.cn)據中國科學院西雙版納熱帶植物園(徐小婷):沫蟬科(Cercopidae)包含178屬約1561種,現生種類全球廣布。沫蟬沫蟬科取食植物的吹泡泡木質部汁液,其若蟲腹部腺體可分泌粘液,青藏前混合空氣后形成泡沫團供其躲藏其中。高原古胸迄今為止,小蟲西藏沫蟬科的沫蟬化石記錄較多,從古新世到更新世共報道了40多種,吹泡泡天津美女包養(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求主要分布于歐亞和美洲地區。青藏前沫蟬科最古老的高原古胸確切記錄為報道于中國香港的疹狀奇沫蟬(Allocercopis punctatisLin, 1997)。然而,小蟲西藏大部分沫蟬科化石記錄的沫蟬發表年代較早,缺乏對關鍵鑒定特征的深入研究,其分類學位置仍不明確。

近年來,版納植物園古生態研究組在青藏高原中部始新統牛堡組發現了大量保存精美的生物化石,其中就包括不少昆蟲化石。該研究報道的沫蟬科化石為該科在青藏高原的首個化石記錄。依據其頭部及雄性生殖器的特征,將其鑒定為麗沫蟬族(Cosmoscartini)的成員。經過與該族11個屬進行形態對比,建立了一個新屬——古胸沫蟬屬(Nangamostethosgen. nov.)。該新屬有別于其他屬的主要特征是額唇基邊緣具角;前胸背板前緣突出,后緣中部明顯向內凹;小盾片較長,長度大于前胸背板的一半長;前翅爪片較長,縫緣較短,ScP + R 脈主干在更靠近基部處分支;雄性下生殖板近三角形。該化石被命名為新種西藏古胸沫蟬(Nangamostethos tibetensegen. et sp. nov., 圖1–3)。

麗沫蟬族現代類群廣泛分布于東南亞地區。西藏古胸沫蟬為該族迄今全球最早的化石記錄,這一發現表明始新世時青藏高原中部可能為該族的早期演化中心,古近紀晚期由于青藏高原的進一步抬升,高原中部的干旱化加劇,該類群由于生態系統發生劇烈變化而在這一地區消失。該化石的發現將為研究該族及沫蟬科的起源及演化歷史、植食性昆蟲-植物相互關系,乃至青藏高原中部的生態系統結構等方面提供重要線索。

相關研究成果以“A New Genus of Spittlebugs (Hemiptera, Cercopidae) from the Eocene of Central Tibetan Plateau”為題,發表在期刊Insects的專輯“Fossil Insects: From Carboniferous to Quaternary”上。該研究工作得到中科院戰略性先導科技專項、中國科學院國際人才計劃、“第二次青藏高原綜合科學考察研究”專項、國家自然科學基金及中科院青年創新促進會的支持。