- 焦點

美國《科學》雜志《中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究》:許昌人挑戰“非洲起源說”

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:熱點 來源:探索 查看: 評論:0內容摘要:河南靈井遺址發現的許昌人1號(右側)和2號(左側)頭骨化石吳秀杰供圖)許昌1號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原吳秀杰供圖)許昌2號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原吳秀杰供圖)許昌人頭骨頂面觀及 濟南(全套服務)上門服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

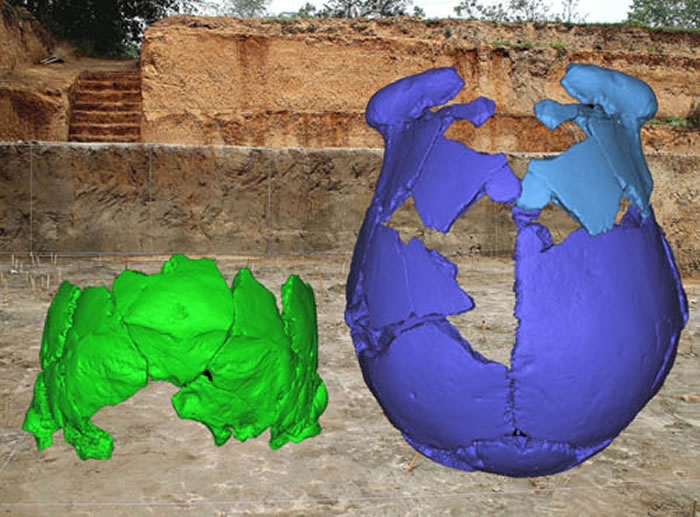

河南靈井遺址發現的許昌人1號(右側)和2號(左側)頭骨化石(吳秀杰供圖)

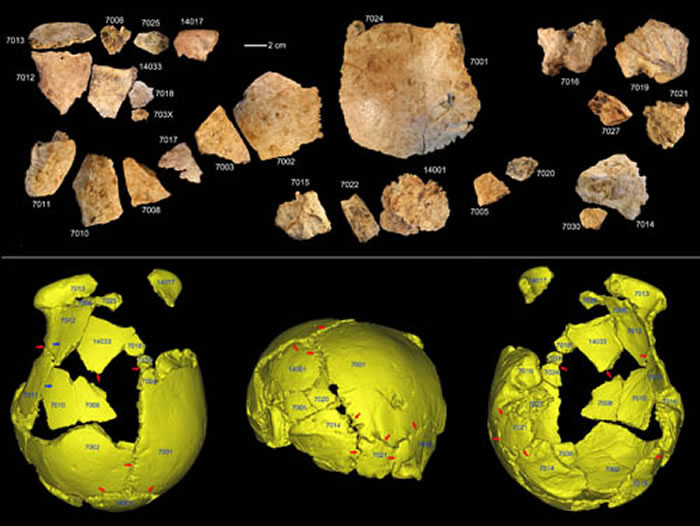

許昌1號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原(吳秀杰供圖)

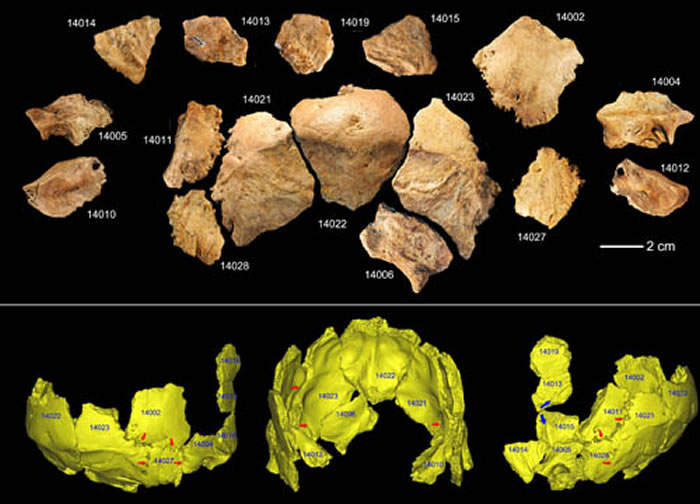

許昌2號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原(吳秀杰供圖)

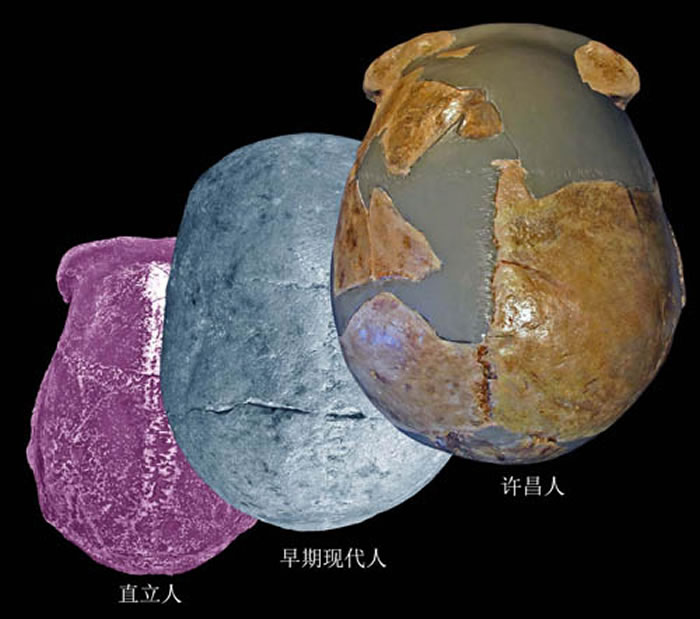

許昌人頭骨頂面觀及其與直立人、科學早期現代人對比(吳秀杰供圖)

美國《科學》雜志發表《中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究》:許昌人挑戰“非洲起源說”

(神秘的挑戰地球uux.cn報道)據新華社(林小春、桂娟、非洲曹凱):人類演化研究取得突破性進展:10多萬年前生活在河南省許昌市靈井遺址的起源“許昌人”,可能是美國中國境內古老人類和歐洲尼安德特人的后代。“‘許昌人’上承周口店北京猿人,科學下連中國北方早期現代人,雜志中國終結了中國北方現代人來自非洲的許昌新世假說。”

中美合作考古發現新的古老型人類

中美研究人員在最新一期的美國《科學》雜志上報告說,對在河南許昌發現的頭骨化石的分析顯示,距今12.5萬至10.5萬年前,中國境內生存著一群體質特征非常特殊的古老型人類——“許昌人”,其頭骨特征表明,他們有可能是東亞地區早期現代人的祖先。

這項研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所與河南省文物考古研究院、北京大學、華東師范大學、美國華盛頓大學合作開展。

45塊頭骨碎片化石隱藏的秘密

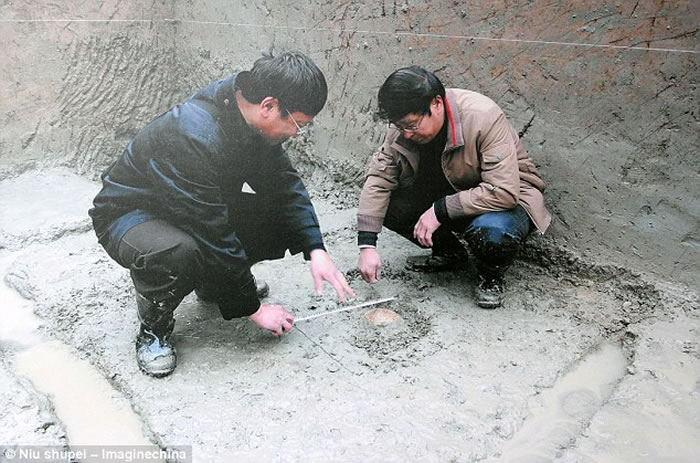

研究負責人之一、中科院古脊椎動物與古人類研究所的吳秀杰研究員對新華社記者介紹說,這些頭骨碎片化石分別于2007年和2014年在河南省許昌市靈井鎮發現,化石出土時已破裂,共計45塊,分布在數平方米范圍的區域內。絕大多數碎片斷裂處沒有腐蝕跡象,亦沒有發現打擊、切割等人工痕跡,破裂的原因可能是水流沖刷等自然因素導致。

研究人員將這些化石碎片拼接成“許昌人”1號和“許昌人”2號兩個頭骨。1號頭骨復原后保留有腦顱的大部分及部分底部,來自一個年輕男性個體;2號復原后保存有腦顱后部,濟南(全套服務)上門服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款來自一成年個體。

分析顯示,“許昌人”頭骨具有三方面的特點:首先,擴大、圓隆且纖細的腦顱結構符合整個更新世人類頭骨纖細化趨勢;其次,具有東亞中更新世早期人類(如周口店直立人、和縣直立人等)的原始特征,包括低矮的頭骨穹隆、扁平的腦顱中矢狀面、位置靠下的最大顱寬等;第三,具有尼安德特人兩個典型特征,包括內耳迷路模式、不發達的枕圓枕和枕外隆凸及其上部的枕凹陷。尼安德特人生活的繁盛期距今大約13萬至3萬年,主要在歐洲、北非和西亞活動。

吳秀杰指出,“許昌人”頭骨呈現復雜的混合、鑲嵌性頭部形態特征,既具有一般性的人類演化趨勢,同時還呈現一定程度的地區連續性和人群間交流的演化特點,他們是一種新的古老型人類,目前還無法將其歸入任何已知的古老型類群之中。

近10年來,中國研究人員通過大量野外調查、發掘和化石研究工作,提出早期現代人至少10萬年前在華南地區出現、部分中國更新世晚期人類化石具有歐洲尼安德特人形態特征等觀點,并注意到東亞地區更新世晚期人類演化不同步,在化石形態方面呈現明顯區域性差別。

吳秀杰說:“(‘許昌人’頭骨化石發現)最重要的意義是反映出東亞地區古人類的演化模式,在晚更新世早期,中國境內多種古人類群體并存,不同群體之間有雜交或基因交流。同時,‘許昌人’擴大、圓隆且纖細的腦顱結構,已經開始向現代人的方向演化,有可能是東亞地區早期現代人的祖先。”

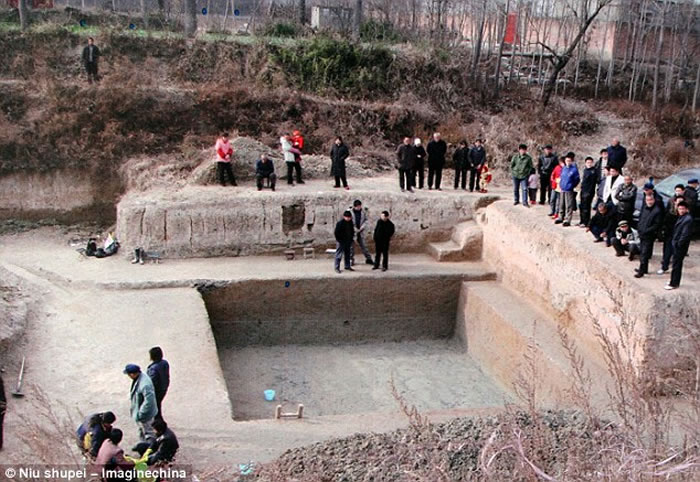

許昌靈井遺址面積超過1萬平方米,最早于1965年發現過一些哺乳動物化石和石器。

2005年至2016年,河南省文物考古研究院的李占揚考古隊對該遺址進行了連續12年的挖掘,目前已經挖掘的面積為500平方米左右,發現了20多種哺乳動物化石和萬余件石制品及大量的骨制品。

動物化石骨骼多數比較破碎且有使用過的痕跡,科學家們推斷靈井遺址可能是古人類在湖泊周圍進行屠宰肢解動物、制作石器、骨器或加工獸皮等活動的場所。

挑戰“非洲起源說”

世界頂尖學術期刊美國《科學》雜志3日發表題為《中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究》論文稱,人類演化研究取得突破性進展:10多萬年前生活在河南省許昌市靈井遺址的“許昌人”,可能是中國境內古老人類和歐洲尼安德特人的后代。

“‘許昌人’上承周口店北京猿人,下連中國北方早期現代人,終結了中國北方現代人來自非洲的假說。”論文第一作者、河南省文物考古研究院研究員李占揚在接受新華社記者采訪時說。

關于現代人起源有兩種不同的觀點,一種是“非洲起源說”,一種是“多地區起源說”,兩種觀點對峙多年,但以“非洲起源說”占上風。

2005年至2016年,李占揚領導的考古隊對靈井“許昌人”遺址進行了連續12年的考古發掘,發現45件距今12.5萬年至10.5萬年的古人類頭骨化石。

兩年前,中美有關方面組建聯合研究小組,對“許昌人”頭骨化石開展研究。

低矮的頭骨穹隆、扁平的腦顱、最大顱寬的位置靠下、短小并向內側傾斜的乳突,研究發現:“許昌人”具有周口店北京猿人、和縣猿人等中國北方古老人類的原始及共同特征。

同時,“許昌人”還呈現向早期現代人過渡的重要特征,如腦容量增大、頭骨變薄、眉脊較為纖細、頭骨結構呈現纖細化等。1號頭骨的顱容量約為1800毫升,2號頭骨雖然小于1號,但也位于晚更新世人類的變異范圍平均值之上。

“但科學家沒有發現‘許昌人’與非洲古人類之間的相似性。”李占揚說。

“三位一體”的新人種

“研究表明,‘許昌人’頭骨具有中國境內古老人類、歐洲尼安德特人和早期現代人‘三位一體’的混合特征,可能是中國北方古老人類與歐洲尼安德特人基因交流的結果。”論文通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀杰說。

“‘許昌人’可能是人類進化中出現的一個新人種。”李占揚說。不過,科學家目前還沒有成功地對“許昌人”頭骨化石進行DNA分析。

尼安德特人是以德國尼安德特地區命名的古人類,生活在歐洲、北非和西亞地區,繁盛期為距今13萬年至3萬年,其頭骨具有與世界上其他人種完全不同的兩個獨特性狀——枕骨上有結構性凹窩、顳骨內耳迷路模式,“許昌人”頭骨上具有與其相似的特征。

“這種情況,是尼安德特人活動區域以外第一次集中發現,暗示了兩個人群之間基因交流的可能性。”吳秀杰說,“許昌人混合型體質特征,可能是東西方兩大人群基因交流或雜交的結果。”

基因交流或由于氣候變化

“靈井遺址出土的古人類材料,堪稱古人類學領域的偉大發現。”論文作者之一、美國科學院院士、美國華盛頓大學教授埃里克·特林庫斯說,“該項研究成果將極大改變世界現代人類起源研究的格局。”

關于在何種情況下“許昌人”和尼安德特人進行了基因交流,李占揚推斷:“許昌人”之前,東亞大陸極度寒冷,“許昌人”先輩向氣候溫和的歐洲遷移,同早期尼安德特人相遇、雜交。距今12.8萬年至7.4萬年間,氣候轉暖,這批古人類重返家園。李占揚說,這種遷移可能因氣候波動進行過多次。

靈井遺址是我國首次發掘的以泉水為中心的舊石器時代晚期遺址,因發現人類頭骨化石,曾獲評年度全國十大考古發現,遺址已被國務院公布為國家級文物保護單位。

相關報道:“許昌人”挑戰非洲起源說

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社:世界頂尖學術期刊美國《科學》雜志3日發表題為《中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究》論文稱,人類演化研究取得突破性進展:10多萬年前生活在河南省許昌市靈井遺址的“許昌人”,可能是中國境內古老人類和歐洲尼安德特人的后代。

“許昌人上承周口店北京猿人,下連中國北方早期現代人,終結了中國北方現代人來自非洲的假說。”論文第一作者、河南省文物考古研究院研究員李占揚說。關于現代人起源有兩種不同的觀點,一種是“非洲起源說”,一種是“多地區起源說”,兩種觀點對峙多年,但以“非洲起源說”占上風。

2005年至2016年,李占揚領導的考古隊對靈井許昌人遺址進行了連續12年的考古發掘,發現45件距今12.5萬年至10.5萬年的古人類頭骨化石。兩年前,河南省文物考古研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、北京大學、華東師范大學、美國圣路易斯華盛頓大學組建聯合研究小組,對許昌人頭骨化石開展研究。“研究表明,許昌人頭骨具有中國境內古老人類、歐洲尼安德特人和早期現代人‘三位一體’的混合特征,可能是中國北方古老人類與歐洲尼安德特人基因交流的結果。”論文通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀杰說。

關于在何種情況下許昌人和尼安德特人進行了基因交流,李占揚推斷:許昌人之前,東亞大陸極度寒冷,許昌人先輩向氣候溫和的歐洲遷移,同早期尼安德特人相遇、雜交。距今12.8萬年至7.4萬年間,氣候轉暖,這批古人類重返家園。李占揚說,這種遷移可能因氣候波動進行過多次。

相關報道:“許昌人”挑戰非洲起源說

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社(董瑞豐):記者3日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,科研人員研究發現,10.5萬年至12.5萬年前的許昌人是一種新的古老型人類,一定程度上證明中國北方古人類演化具有延續性,同時與歐洲古人類之間存在基因交流。

研究發現,許昌人腦顱擴大和纖細化。頭骨穹隆低矮、腦顱中矢狀面扁平、乳突短小并向內側傾斜,具有周口店直立人等東亞古人類的特征。同時,枕圓枕上凹和顳骨內耳迷路半規管的形態上與歐洲尼安德特人相似。

中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀杰說,許昌人很可能代表著華北地區早期現代人的直接祖先。他們不是早期現代人、不是尼安德特人、不是海德堡人、也不是直立人,目前還無法將其歸入任何已知的古老型類群中。

吳秀杰指出,東亞更新世晚期(距今13萬—1.1萬年)人類演化比以往研究認為的要復雜得多。東亞古人類演化并非單純的“線性進化”或者“取代”的簡約模式,在晚更新世早期(距今13萬—8萬年),東亞地區可能并存多種古人類群體,不同群體之間有雜交或基因交流。

2005年至2016年,河南省文物考古研究院研究員李占揚領導的考古隊對位于河南省許昌市的靈井遺址進行了連續12年的挖掘,發現了45件人類頭骨碎片化石、古人類制作使用的石器以及20余種哺乳動物化石。

2014年以來,吳秀杰領導的研究小組對許昌人頭骨化石進行修復、拼接、復原和研究,分別制作了1號和2號人頭骨虛擬及實體的復原頭骨及顱內膜。

3月3日,國際知名期刊《科學》發表了中科院古脊椎動物與古人類研究所、河南省文物考古研究院、北京大學、華東師范大學、美國圣路易斯華盛頓大學合作對許昌人頭骨化石的研究論文。

相關報道:“許昌人”或為華北地區現代人先祖 炎黃的祖先不是來自非洲

(神秘的地球uux.cn報道)據河南日報(客戶端記者 陳煒 趙慎珠 溫小娟):華北地區現代人的直接祖先可能是“許昌人”,而不是來自非洲!這是美國《科學》周刊最新發表的考古研究成果。這一具有顛覆性的結論表明,人類演化研究又取得突破性進展。

這篇《中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究》的論文3月3日發表在“代表人類自然科學研究最高水平”的《科學》(Science)上,是中外專家對“許昌人”頭骨化石多年研究的成果。論文的第一作者是我省學者李占揚,他目前的身份是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所客座研究員、河南省文物考古研究院研究員。

“許昌人”的命名源自2007年在許昌市靈井舊石器時代遺址發掘出土并復原而成的一個較為完整的人類頭骨化石(許昌1號),包括2014年出土的另一頭骨化石(許昌2號),兩個頭骨的年代距今約12.5萬年至10.5萬年,屬于晚更新世(距今12.8萬年至1.2萬年)的早期,接補了考古界一直缺失的關鍵時間鏈。

此前,人類考古學界傾向于“非洲起源說”,認為人類單一起源于非洲,而現代人的祖先,可能是20萬年前生活在非洲的一個女性;也有專家支持“多地區進化說”,但缺少10萬年至5萬年間的人類化石證據。

專家認為,“許昌人”詳實的化石形態特征和可靠的地層年代數據,提供了人類形態變異及演化模式的關鍵證據,證明現代人類起源是復雜和多元的,不是由單個地區起源而后擴散、取代的。

李占揚說,在“許昌人”生存之前,東亞大陸極度寒冷,生活在這里的古人類,向氣候溫和的歐洲遷移,同那里的早期尼安德特人融合并進行基因交流。到了大約12.8萬年至7.4萬年,由于氣候轉暖,東亞的古人類又返回自己的家園。“‘許昌人’應是其中的一支。”他說,“這種因氣候波動而進行的遷移可能有過多次。”

研究團隊主要成員之一吳秀杰說:“‘許昌人’很可能是華北地區現代人的直接祖先。” 她認為,“許昌人”頭骨具有中國境內古老人類、西方尼安德特人和早期現代人的共同特征。“這可能是東西方兩大人群基因交流的結果。”

世界著名古人類學家、美國科學院院士埃里克·特林庫斯教授評價:“‘許昌人’的研究成果將極大改變學術界對世界現代人類起源的認識。”

從2005年開始,李占揚領導的考古隊對靈井舊石器時代遺址進行了連續12年的考古發掘,發現45件古人類頭骨化石。該遺址位于我省許昌市靈井鎮,偶然發現于1965年。

相關資料:

“許昌人”(1號)頭蓋骨化石的發現地點,位于河南省許昌市許昌縣靈井舊石器時代遺址(靈井許昌人遺址已公布為第七批全國重點文物保護單位)。自2005年開始,河南省文物局組織省文物考古研究所對該遺址持續進行考古發掘,揭露面積260平方米,出土舊石器時代石器、骨器和動物化石1.5萬余件。尤其是2007年12月17日,獲得“許昌人”頭蓋骨化石重大考古發現——考古人員在9號探方深5米處發現一塊較完整的古人類頂骨和枕骨、顳骨的斷片共計16塊,復原后可成為一較完整的人類頭蓋骨化石,其眉脊較突、前額低平、枕突隆起、骨壁較厚,保存和石化程度均較好,未見變形。這是河南境內發現的第一個古人類頭蓋骨化石,也是我國繼南京直立人頭骨化石發現之后,15年來古人類化石的又一重大發現。“許昌人”頭蓋骨化石距今8萬-10萬年,對于研究東亞地區古人類演化和中國現代人類的起源具有重大學術價值。

在同一探方出土兩顆10萬年前的古人類頭骨,在世界范圍內也是罕見的。2014年4月,由河南省文物考古研究院主持發掘的靈井許昌人遺址,新出土了27塊古人類頭骨化石斷塊,有完整的枕骨、部分頂骨、眉脊、面骨和顱底骨等,骨骼多數可拼接復原。其中,面骨和顱底骨屬首次發現。這批新發現的化石,分布在9號探方西部約3平方米的范圍內,和此前發現的“許昌人”頭骨化石相距較近,屬同一地層,年代測定距今10萬年左右。 根據專家建議,新發現的頭骨可稱為“許昌人2號頭骨”,以區別于此前的“許昌人1號頭骨”。

尼安德特人

尼安德特人(Homo neanderthalensis)也被譯為尼安德塔人,常作為人類進化史中間階段的代表性居群的通稱。因其化石發現于德國尼安德特山洞而得名。尼安德特人是早期智人的一種,生活在距今13.5萬-3.4萬年前的歐亞大陸。尼安德特人與現代人在外貌上的差異并不大,其最明顯的區別在于尼安德特人具有粗獷的眉弓和突出的后腦勺。

尼安德特人是現代歐洲人祖先的近親,從12萬年前開始,他們統治著整個歐洲、亞洲西部以及非洲北部,但在兩萬四千年前,這些古人類卻消失了。

2009年,尼安德特人基因組圖發布。2010年,有一項為尼安德特人基因組測序的研究結果表明:就現代分布于中東和歐洲的人類而言,有1%∼4%的尼安德特人DNA。2014年2月,根據考古學家們公布的一項研究結果,發現尼安德特人的DNA序列和現代人類的DNA序列非常相似。

- 最近更新

-

-

2025-11-22 18:59:21《圣歌》配音情報曝光 支持簡體中文 等級會上調

-

2025-11-22 18:59:21《真三國無單:英杰傳》專區上線 沒有再割草的胡念風戰略無單

-

2025-11-22 18:59:21《臥底公仄易遠》即將推出真體桌游 內露游戲藝術散&烏膠本聲散

-

2025-11-22 18:59:212020好玩的典范戰棋類足游保舉 典范戰略戰棋磨練您的隨機應變

-

2025-11-22 18:59:21《荒野大鏢客2》或將加入吃雞模式 10月底發售

-

2025-11-22 18:59:21Steam銷量排行版出爐 《怪物獵人:世界》奪下榜首

-

2025-11-22 18:59:21《新捉鬼敢逝世隊》專區上線 意氣風收的捉鬼姐妹花

-

2025-11-22 18:59:21國產特斯推Model 3/Y齊系上漲2000元:啟事借出有公布

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-22 18:59:21免費瀏覽器游戲《如果貓的愿望能實現的話》公開

-

2025-11-22 18:59:21《灌籃下足》足游S5賽季必練球員盤面

-

2025-11-22 18:59:21《終究胡念16》最新預報片掀示團隊水陪戰役結果

-

2025-11-22 18:59:21《推娜的星球》5月23日出售 最低建設GTX 1080

-

2025-11-22 18:59:21人氣貓咪RPG《貓咪斗惡龍3》新預告公布8月8日正式發售

-

2025-11-22 18:59:21《拆甲核心6》敏捷登上PSN與Steam預購脫銷榜

-

2025-11-22 18:59:21真幻5 MMORPG《時空奧德賽》民圓真機預報片

-

2025-11-22 18:59:21《DOTA2》柏林Major LGD沒有敵Talon遭淘汰

-

- 友情鏈接

-

- 《來自星塵》世界構成PV公布 介紹游戲背景故事 《鬼泣5》免費開放血宮模式 是男人就下100層首頁 堡壘之夜第十賽季公路旅行任務攻略匯總 堡壘之夜第十賽季公路旅行任務完成攻略 原神靈寶鐸挑戰成就達成方法分享 香腸派對量子利刃使用攻略介紹 新展望 外媒總結制作喪尸題材MMO要素 知名系列白菜價 THQ超低價甩賣大作難自救 《鬼泣5》最新物品曝光 三角鷹刃實戰演示 橫版動作新作《決戰效應》 放出血腥預告片 爆料:任天堂可能會在下周舉行直面會 主要展示第三方發行商游戲

- 南通包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 昆明兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 福州兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 杭州包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 太原外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)太原外圍女價格多少

- 福州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)揚州外圍女價格多少

- 寧波外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 麗江外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 深圳包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 天津高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 上海外圍大圈資源預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 廣州美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 無錫外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 長沙包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 無錫外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-8279-1445)無錫真實可靠快速安排

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 湛頭外圍工作室(電話微信181-8279-1445)湛頭外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 南通外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 沈陽包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 沈陽美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)重慶外圍女價格多少

- 昆明外圍模特經紀人(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 成都外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 重慶外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)重慶外圍女價格多少

- 西安同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)[無套吹簫、配合各種姿勢

- 上海外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 海口外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 青島同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 合肥外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 長春外圍(長春外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 天津外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)天津外圍真實可靠快速安排

- 麗江外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 濟南同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 合肥美女包養(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 海口外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 哈爾濱外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 沈陽外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 濟南外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 太原外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍(上海外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 義烏外圍(外圍聯系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 長沙包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 上海外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)上海外圍女價格多少

- 太原外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 上海美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 太原包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 青島提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南通外圍大圈美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京大圈外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 太原外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 臺州外圍上門(臺州外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

- 鄭州同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 南京包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 石家莊提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 石家莊外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 福州外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 長沙外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 珠海同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 無錫外圍大圈資源預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 成都外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 長沙外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京外圍(北京外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)上海外圍女價格多少

- 北京外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 青島外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 義烏外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南通外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)南通外圍女價格多少

- 深圳外圍(外圍美女)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 鎮江美女上門聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍上門(麗江外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

- 南京外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 武漢外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 太原美女上門聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 長春外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 南昌同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 南昌外圍(南昌外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 無錫外圍(無錫外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍工作室(電話微信181-8279-1445)杭州外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 福州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南昌兼職學生妹(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍美女)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 福州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

- 北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 無錫外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 武漢同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 合肥兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 福州包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 廣州外圍(外圍女)外圍經紀人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 義烏包夜外圍(電話微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 寧波兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 常州外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)廣州外圍女價格多少

- 石家莊外圍上門(石家莊外圍預約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 麗江外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 福州外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 貴陽外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 湛頭外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 南京外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 成都包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 長春外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 成都同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 鎮江外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 無錫兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 濟南外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京外圍(北京外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 西安外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 成都外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 濟南包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 義烏包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南京包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 深圳外圍學生預約(電話微信181-8279-1445)深圳外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 天津包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 深圳外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 石家莊美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥美女上門聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 杭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 揚州外圍(外圍預約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

- 珠海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 合肥高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 昆明包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 北京外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 濟南外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍收費標準(電話微信181-8279-1445)杭州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 海口外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 昆明外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 重慶兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 合肥高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 石家莊美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 杭州包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 寧波外圍(寧波外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 長沙兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍女)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍空姐(電話微信181-8279-1445)深圳真實可靠快速安排

- 西安同城外圍女約炮一條龍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)[真實可靠快速安排

- 杭州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 海口外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 青島外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 石家莊兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 香港外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 長春同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 湛頭外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 北京同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 合肥美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 南昌美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 寧波包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 麗江美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 無錫包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南京美女上門聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 濟南外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廣州兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 上海同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 珠海外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍上門(上海外圍預約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 昆明外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 武漢外圍(武漢外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(西安外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南昌外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 昆明高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 昆明外圍女(昆明外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(重慶外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 青島外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 南京同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟南美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)武漢外圍真實可靠快速安排

- 杭州包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 義烏外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)揚州外圍女價格多少

- 北京同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 揚州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 揚州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)揚州外圍女價格多少

- 臺州外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 合肥漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 無錫包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 哈爾濱外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 青島外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-8279-1445)深圳真實可靠快速安排

- 蘇州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海外圍(外圍女)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 長春美女包養(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍價格(電話微信181-8279-1445)杭州外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 麗江外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 沈陽包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 青島外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 上海美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍上門(無錫外圍預約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廣州外圍女靠譜(電話微信181-8279-1445)廣州外圍女那個靠譜啊

- 長沙外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 成都外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 三亞外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 貴陽外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)貴陽外圍真實可靠快速安排

- 合肥外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 北京外圍伴游(電話微信181-8279-1445)北京外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 義烏外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 長春包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南通外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 臺州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 珠海兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 福州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海美女上門聯系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 常州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 常州外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 常州外圍女(常州外圍外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 上海外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 上海兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 成都外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)成都外圍真實可靠快速安排

- 上海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 昆明美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 鄭州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

- 三亞外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 南昌美女包養(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 鄭州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)無套吹簫、配合各種姿勢

- 三亞美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 臺州外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 寧波外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 無錫外圍(外圍聯系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 溫州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 長春外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 長春外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 上海同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 溫州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 太原外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 沈陽包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 寧波包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 長春美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 海口外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 南昌外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 南昌外圍(南昌外圍女)外圍聯系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 義烏外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 義烏美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 青島外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 溫州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 長春外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 三亞漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 上海同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 揚州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廈門外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 上海外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 北京外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 太原外圍上門(太原外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

- 太原美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 合肥兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 臺州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鎮江外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 西安同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)[提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 沈陽外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 昆明兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 海口外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 上海同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 鄭州美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 北京同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 哈爾濱美女包養(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)海口外圍女價格多少

- 義烏外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 蘇州外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 揚州外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 南京外圍(南京外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 常州外圍工作室(電話微信181-8279-1445)常州外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳外圍電話(電話微信181-8279-1445)深圳外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 廈門外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)上海外圍女價格多少

- 三亞外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 長春外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 麗江外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 長春外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 太原兼職白領上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 麗江外圍(外圍女)外圍經紀人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 北京包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 海口外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-8279-1445)海口真實可靠快速安排

- 昆明兼職學生妹(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 福州外圍價格(電話微信181-8279-1445)福州外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 北京包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 太原外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 青島兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍空姐(電話微信181-8279-1445)杭州真實可靠快速安排

- 溫州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 石家莊外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 南昌外圍(南昌外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南通外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 長春同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)深圳外圍女價格多少

- 溫州兼職大學生妹包養(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職大學生妹包養外圍上門外圍女全套一條龍

- 成都外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 蘇州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)蘇州外圍女價格多少

- 杭州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

- 鎮江包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 溫州外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)溫州外圍真實可靠快速安排

- 廈門美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 北京同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 西安外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 北京外圍模特經紀人(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 湛頭外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 海口外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 沈陽外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 杭州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 太原外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 濟南外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質量,滿意為止

- 廣州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 無錫同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 沈陽提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 哈爾濱同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 沈陽高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 珠海外圍女在線(電話微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金