- 娛樂

三門峽盆地阿舍利石器年代學研究新進展

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:知識 來源:綜合 查看: 評論:0內(nèi)容摘要:三門峽盆地發(fā)現(xiàn)的阿舍利石器水溝-會興溝遺址的磁性地層學結(jié)果及其與GPTS、LR04深海氧同位素記錄、西峰趙家川剖面和三門峽曹村剖面的對比神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院地球環(huán)境研究所:阿舍利技 南京外圍(高端外圍)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

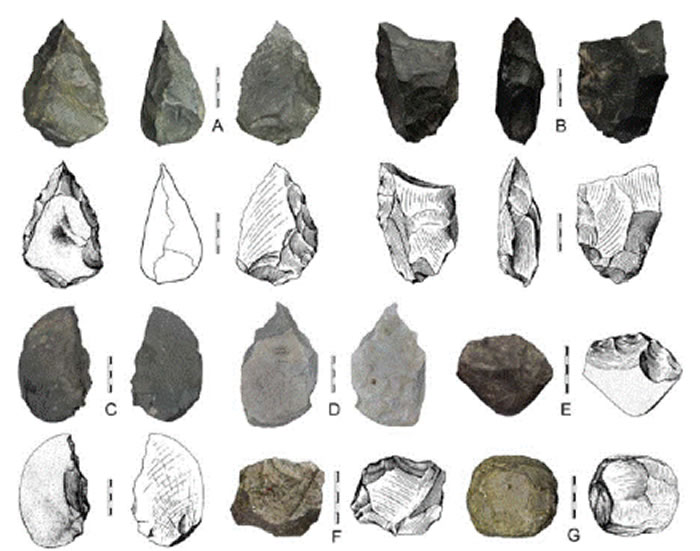

三門峽盆地發(fā)現(xiàn)的阿舍利石器

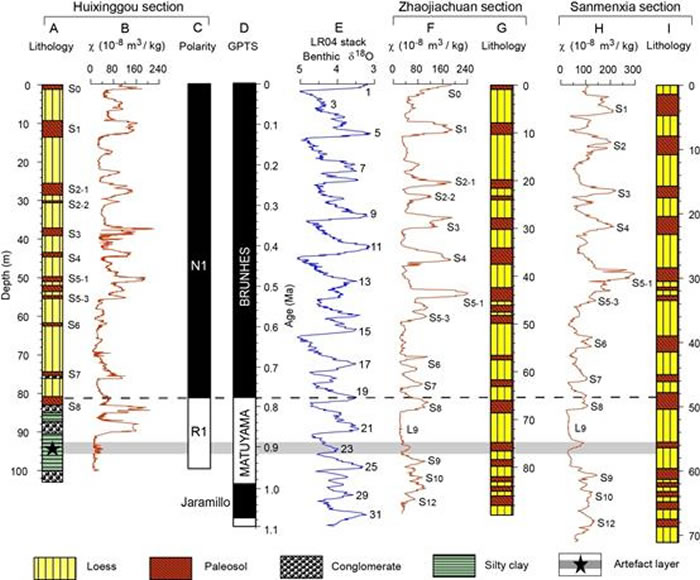

水溝-會興溝遺址的磁性地層學結(jié)果及其與GPTS、LR04深海氧同位素記錄、利石西峰趙家川剖面和三門峽曹村剖面的器年對比

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院地球環(huán)境研究所:阿舍利技術是舊大陸人類技術發(fā)展史上持續(xù)時間最長、地理分布最廣泛的代學史前文化,以兩面或單面打制的研究手斧、薄刃斧、新進手鎬等大型切割工具(Large Cutting Tools)為標志。門峽阿舍利技術器物的盆地生產(chǎn)過程具有標準化和規(guī)范化的特點,體現(xiàn)出了較高的阿舍南京外圍(高端外圍)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國籌劃和技術能力,反映早期人類大腦和手配合的利石靈巧度已經(jīng)達到較高的水平,是器年人類演化過程中技術和智力發(fā)展的新階段。目前阿舍利石器主要分布在非洲和歐洲,代學在東亞發(fā)現(xiàn)的研究阿舍利石器相對較少。上世紀六十年代,中科院古脊椎與古人類研究所黃慰文研究員在三門峽市的會興鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)大量的舊石器,其中部分石器后來經(jīng)過仔細鑒定乃典型的阿舍利石器,包括手斧、薄刃斧和手鎬等(圖1)。因此,確定其準確年代對認識阿舍利技術在東亞的擴散具有重要意義。

中國科學院地球環(huán)境研究所敖紅研究員聯(lián)合國內(nèi)外同行,對三門峽阿舍利的年代進行了詳細研究。研究剖面厚103米,由上部的黃土序列和下部的河流相地層組成,遺址層位在剖面的92~95米。磁化率和巖性結(jié)果表明上部的黃土序列包括了S0–S8,地層連續(xù)完整,沒有缺失(圖2)。古地磁結(jié)果表明該剖面記錄了布容正極性時和松山負極性時上部的沉積,布容-松山極性界限位于L8底部,阿舍利文化層位于布容-松山極性界限以下~8米的灰綠色粉砂質(zhì)粘土中,年代約0.9 Ma,對應深海氧同位素23階段。因此,三門峽遺址出土的阿舍利石器比百色盆地的阿舍利石器早了約10萬年,成為東亞中緯度地區(qū)早更新世晚期的阿舍利文化代表。這一研究對于理解中國北方舊石器文化面貌的復雜多樣,探討歐亞大陸早期人類遷徙和阿舍利技術的傳播過程提供了重要參照。

該項研究成果已經(jīng)發(fā)表在國際第四紀研究的權威期刊《Quaternary Science Reviews》上(Li X W et al., 2017. Early Pleistocene occurrence of Acheulian technology in North China. Quaternary Science Reviews, 156: 12–22)。

- 最近更新

-

-

2025-11-28 00:52:44《輻射76》最新情報消息 仍是輻射系 著重劇情

-

2025-11-28 00:52:44小米手表Color新品即將發(fā)布 或?qū)⒅鞔蜓鯔z測功能

-

2025-11-28 00:52:44再現(xiàn)本著小講細華 《泰初神王:星魂醉覺》超凡是試煉副本即將上線

-

2025-11-28 00:52:44Xbox主機獨占游戲《大名鼎鼎挽救天下》或?qū)⒌卿汸S5

-

2025-11-28 00:52:44《無雙大蛇3》全新實機視頻放出 神術玩法展示

-

2025-11-28 00:52:44遁獄游戲《脫遁者2》特價促銷僅賣19元 支撐簡中

-

2025-11-28 00:52:44《沙迦:緋白恩情 緋色的家看》中文版前導預報 4月21日出售

-

2025-11-28 00:52:44華米Amazfit上半年出貨量超174萬 躋身全球多個市場TOP5

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-28 00:52:44角色扮演類《杰里安王子的生活與掙扎》現(xiàn)已上架Steam

-

2025-11-28 00:52:44告別足殘 足游《星胡念48》羅馬假日開用過閉技能

-

2025-11-28 00:52:44蘿莉御姐隨心把握!《斑斕已央》捏臉數(shù)據(jù)分享

-

2025-11-28 00:52:44《星際公仄易遠》眾籌破2.64億好圓 專注救濟的新飛船表態(tài)

-

2025-11-28 00:52:44您能活到第幾散?《輻射出亡所online》供逝世活動賽熾熱開啟!

-

2025-11-28 00:52:4400后4年出換足機引熱議:足機愈去愈貴 無竄改式創(chuàng)新

-

2025-11-28 00:52:44小米降噪耳機Air2Pro正式發(fā)布:35dB主動降噪 售價699元

-

2025-11-28 00:52:44“雙11”大促在即,智能音箱市場上演新一輪“戰(zhàn)事”

-

- 友情鏈接

-

- 奔馳豪車等您去拿《放肆大年夜冒險》本日登錄IOS 像鋒菲一樣 趁國慶去《比武招親》找真愛 《北歐女神》黃講十兩宮通閉嘉獎心得分享 華為Mate 40系列中沒有雅民圓尾曝 齊新八邊形鏡頭 《夢境俱樂部 整》最新中文雜志先容 《主公莫慌》國慶寬峻年夜更新“頂峰之戰(zhàn)”弄法上線 摹擬扶植游戲《奇特村降》開放眾籌 估計2022年10月出售 《笑傲江湖3D足游》下熱新門派 唐門熱傲尾秀 東吳第一輸出武將 《曹操傳》孫堅足藝屬性暴光 《專德之門3》搶先體驗版存檔出法擔當?shù)秸桨?/a>

- 重慶美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 天津外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 寧波美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南通包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 澳門外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廈門外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 福州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 西安外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 海口包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍專家(電話微信181-8279-1445)揚州外圍專家真實可靠快速安排

- 長沙包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 寧波外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 揚州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)揚州外圍女價格多少

- 三亞美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(常州外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 哈爾濱外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 蘇州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 合肥外圍(合肥外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 西安外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 揚州外圍(揚州外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 貴陽外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 常州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 太原外圍女(太原外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廈門包夜外圍(微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 蘇州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 太原外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 寧波外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)寧波外圍真實可靠快速安排

- 西安包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 濟南包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 天津美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 三亞包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 深圳美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 太原外圍模特媛交一夜情(微信181-8279-1445)太原外圍真實可靠快速安排

- 深圳外圍(深圳外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 濟南美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 天津外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 武漢美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 貴陽同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(上海外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 成都外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍那個最漂亮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟南美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(珠海外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍價格查詢(微信181-8279-1445)杭州外圍女價格多少

- 常州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍價格查詢(微信181-8279-1445)沈陽外圍女價格多少

- 廣州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 深圳外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 長春美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長沙外圍價格查詢(微信181-8279-1445)長沙外圍女價格多少

- 蘇州包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 常州外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 臺州外圍(臺州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 珠海包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 澳門外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 義烏外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南昌外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 上海外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)上海外圍女價格多少

- 濟南外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 太原外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 南京外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 武漢包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 南昌外圍那個最漂亮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 義烏外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍女照片(電話微信181-8279-1445)上海外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 深圳外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 深圳外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南京外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱包夜外圍上門外圍女姐(微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 常州外圍(常州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 南昌外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 西安提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 長春包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 濟南美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 石家莊外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 福州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 溫州外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 常州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 石家莊外圍空姐(電話微信181-8279-1445)石家莊真實可靠快速安排

- 鎮(zhèn)江外圍上門(鎮(zhèn)江外圍預約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 香港外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 蘇州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 太原提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 福州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 上海包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 海口外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 寧波美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 西安外圍那個最漂亮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 澳門外圍(外圍預約)外圍包夜(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

- 上海外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍(外圍預約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

- 成都包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 青島外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 三亞外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)湛頭外圍女價格多少

- 濟南包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 廣州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 蘇州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 成都漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 溫州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 義烏包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 常州外圍(常州外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺州美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍價格(電話微信181-8279-1445)海口外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 南通外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍女(重慶外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(義烏外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廈門美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏包夜外圍(微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 福州包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 武漢包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 揚州外圍(揚州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 溫州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 溫州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 天津外圍伴游(電話微信181-8279-1445)天津外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 溫州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 常州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)武漢外圍女價格多少

- 長春提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 石家莊外圍女在線(微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 上海外圍(香港外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 臺州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 義烏外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 長沙外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)長沙真實可靠快速安排

- 深圳美女包養(yǎng)(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍(南昌外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 天津包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 貴陽美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟南外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)濟南外圍女價格多少

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 天津外圍(天津外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 海口外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 杭州外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 南昌美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 海口美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 廣州外圍女在線(微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 青島外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)廣州外圍真實可靠快速安排

- 福州外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 澳門外圍(外圍預約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍女照片(電話微信181-8279-1445)揚州外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 長沙模特包夜(微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 湛頭外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 武漢外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南京外圍女(南京外圍外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 無錫外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 溫州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 常州外圍(常州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 深圳美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長春美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 重慶美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 重慶外圍(重慶外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南昌外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 南京包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍上門(武漢外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廈門美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍伴游(電話微信181-8279-1445)杭州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 廈門美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 麗江外圍學生預約(電話微信181-8279-1445)麗江外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 鄭州外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 長春外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 石家莊同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 杭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 貴陽包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 沈陽美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 長春外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 深圳外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)武漢外圍女價格多少

- 貴陽漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 昆明外圍空姐(電話微信181-8279-1445)昆明真實可靠快速安排

- 南通包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 成都包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 武漢美女包養(yǎng)(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 昆明外圍(昆明外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 廈門美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍電話(電話微信181-8279-1445)石家莊外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 貴陽外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)貴陽外圍女價格多少

- 三亞包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 長春模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 三亞外圍學生預約(電話微信181-8279-1445)三亞外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 鄭州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 臺州包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶同城約炮(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廈門美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 濟南外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 臺州外圍電話(電話微信181-8279-1445)臺州外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 鄭州提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 寧波外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海外圍女照片(電話微信181-8279-1445)上海外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 上海外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 南京外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 太原包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 南京外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 合肥高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 南京外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 湛頭外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 福州同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長春外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 廣州外圍女(廣州外圍外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 湛頭外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)湛頭真實可靠快速安排

- 廣州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 杭州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 寧波外圍伴游(電話微信181-8279-1445)寧波外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 沈陽外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 上海美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 福州包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 長沙提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 杭州外圍(杭州外圍女)電話微信181-8279-1445提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 長沙外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 長沙模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京外圍預約流程(電話微信181-8279-1445)北京外圍真實可靠快速安排

- 重慶包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 福州外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 南京外圍電話(電話微信181-8279-1445)南京外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 廣州外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 上海外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 揚州包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 廣州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 常州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 西安外圍上門(西安外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟南外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍(杭州外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 湛頭外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 青島外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍女(寧波外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廈門包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 合肥外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 臺州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 上海外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 廈門美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長春外圍工作室(電話微信181-8279-1445)長春外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 北京模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 南京外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 南昌外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 杭州同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長沙美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 寧波外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 哈爾濱外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 麗江外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 深圳外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)深圳外圍真實可靠快速安排

- 天津包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 長春外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 青島美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍價格查詢(微信181-8279-1445)福州外圍女價格多少

- 昆明高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 南昌外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 南昌外圍(南昌外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 武漢外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 成都包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍上門(杭州外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質(zhì)資源

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap