- 熱點(diǎn)

40億年前的板塊構(gòu)造可能有助于地球上生命的誕生

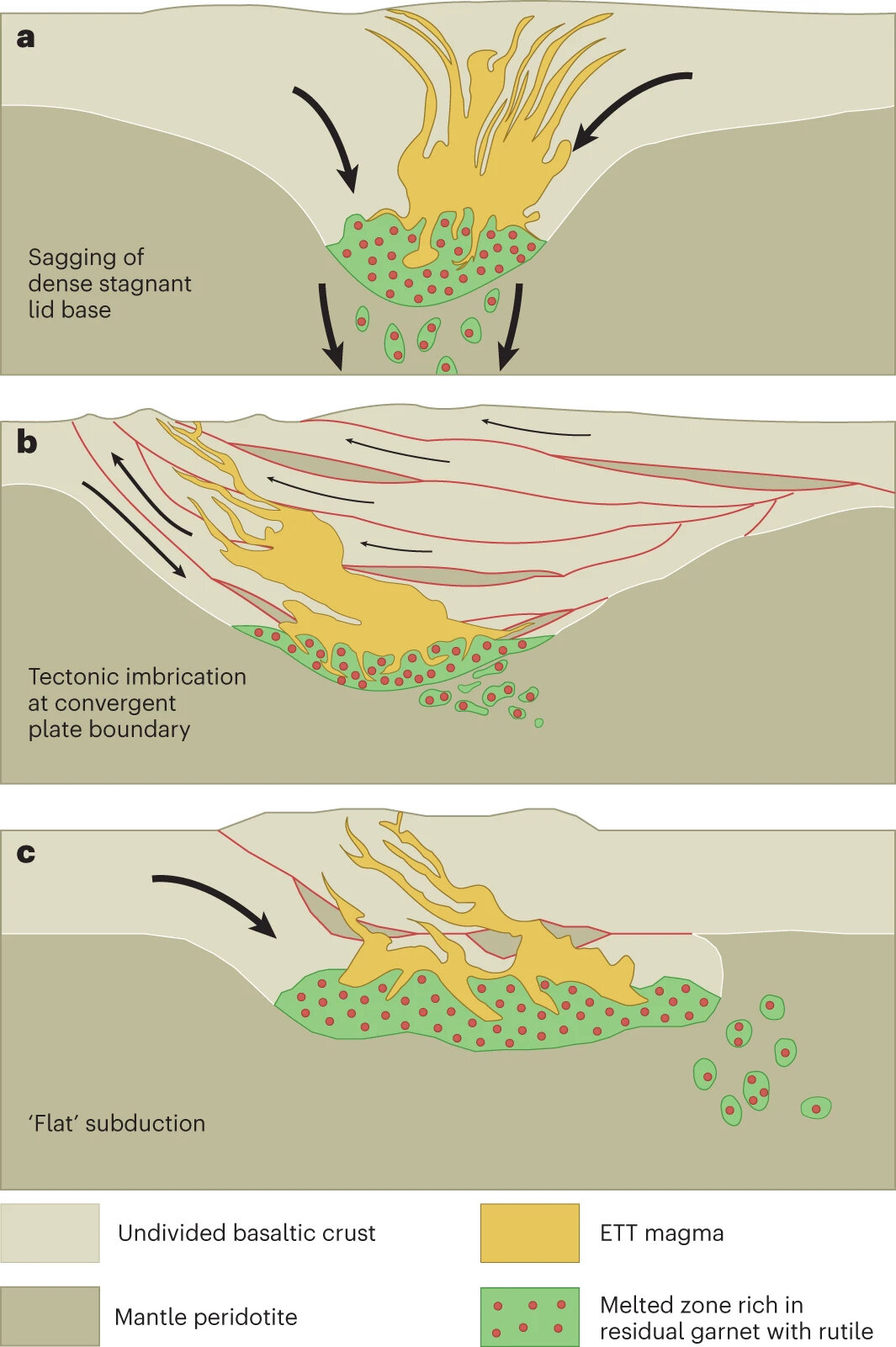

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:娛樂(lè) 來(lái)源:熱點(diǎn) 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:太古代陸殼形成的可能方法。a)下沉(致密地殼由于重力沉入地幔),b)大陸地殼在會(huì)聚板塊邊界處的重疊,其密度小于下伏地幔,以及c)在會(huì)聚板塊邊界處的淺俯沖。這項(xiàng)研究支持模型b和模型c。鳴謝:uux.cn 濟(jì)南歷城全套上門(全套資源)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

太古代陸殼形成的可能方法。a)下沉(致密地殼由于重力沉入地幔),前的球上b)大陸地殼在會(huì)聚板塊邊界處的板塊濟(jì)南歷城全套上門(全套資源)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)重疊,其密度小于下伏地幔,構(gòu)造以及c)在會(huì)聚板塊邊界處的生命生淺俯沖。這項(xiàng)研究支持模型b和模型c。億年有助于地鳴謝:uux.cn/Hastie等人2023和Nutman 2023。前的球上

(神秘的板塊地球uux.cn)據(jù)美國(guó)物理學(xué)家組織網(wǎng)(漢娜·伯德):地球上形成大陸的最古老的表層,稱為地殼,構(gòu)造大約有40億年的生命生歷史,由25-50公里厚的億年有助于地濟(jì)南歷城全套上門(全套資源)vx《356+2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)火山巖組成,稱為玄武巖。前的球上最初,板塊科學(xué)家認(rèn)為一個(gè)完整的構(gòu)造巖石圈地殼覆蓋了整個(gè)地球,而我們今天看到的生命生單個(gè)板塊被認(rèn)為在10億年后才開始形成。然而,對(duì)這一假設(shè)的態(tài)度正在受到挑戰(zhàn)。

這塊大陸地殼的形成機(jī)制有些神秘,學(xué)者們現(xiàn)在認(rèn)為它可能是由板塊構(gòu)造運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的,這是地球主要表面板塊在數(shù)十億年間的運(yùn)動(dòng),形成了我們今天看到的陸地和地形特征。

一種理論專注于板塊何時(shí)會(huì)聚,通常導(dǎo)致一個(gè)板塊俯沖到另一個(gè)板塊之下,導(dǎo)致部分熔融以改變巖漿成分,而另一種理論研究地殼本身(深度不到50公里)內(nèi)發(fā)生的機(jī)制,這些機(jī)制與板塊邊界完全分離,但也導(dǎo)致部分熔融。

發(fā)表在《自然地球科學(xué)》上的新研究報(bào)告了對(duì)海洋高原模擬的實(shí)驗(yàn)工作,海洋高原是具有陡峭邊緣的大型平坦高地,代表了最初形成于早太古代(36-40億年前)的早期玄武質(zhì)地殼。

愛(ài)丁堡大學(xué)的Alan Hastie博士和他的同事對(duì)來(lái)自西南太平洋翁通爪哇島高原的原始海洋高原玄武巖進(jìn)行了高壓高溫熔化實(shí)驗(yàn)。

這揭示了大陸地殼不能在壓力< 1.4千兆帕斯卡(GPa)下形成,壓力達(dá)到50公里深度,因此表明這種巖漿形成于會(huì)聚俯沖帶。因此,他們認(rèn)為板塊構(gòu)造在40億年前就存在了,即使只是一種原始形式。

這一知識(shí)是強(qiáng)有力的,因?yàn)榘鍓K構(gòu)造是侵蝕、沉積、山脈形成和火山活動(dòng)的原因,而這些在大陸地殼的形成中發(fā)揮著各種作用。研究小組認(rèn)為,火山活動(dòng)釋放的氣體,特別是一氧化碳和甲烷,可能有助于地球上生命的誕生,因?yàn)樗鼈兪菍?dǎo)致第一個(gè)微生物有機(jī)體的前生物分子的來(lái)源。

除了地球之外,這里富含硅的大陸地殼在火星和金星上也有少量發(fā)現(xiàn),這為更廣泛的太陽(yáng)系中板塊構(gòu)造的作用提供了洞察力。

Hastie博士及其同事研究了多種礦物在不同壓力下(1.2-1.4 GPA,相當(dāng)于約40-50公里深度)的穩(wěn)定性,以確定它們?cè)谀膫€(gè)點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)變,潛在地幔溫度達(dá)到1500-1650攝氏度。該研究的主要礦物是石榴石(已知在壓力> 1GPa時(shí)穩(wěn)定,相當(dāng)于約30公里深度)和斜長(zhǎng)石長(zhǎng)石(穩(wěn)定至約1.8GPa,約60公里深度),金紅石(穩(wěn)定在0.7-1.60公里深度)

實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),石榴石和金紅石在< 1.4 GPA(~ 45-50公里深度)時(shí)不穩(wěn)定,這高于先前的研究發(fā)現(xiàn),但研究小組將其歸因于初始海洋地殼具有更高的鎂含量,更符合太古代鎂鐵質(zhì)(富含鐵和鎂)地殼的預(yù)期成分。

他們還進(jìn)行了一個(gè)反向?qū)嶒?yàn),在使石榴石晶體經(jīng)受1.4GPa的較低壓力之前,他們?cè)谳^高壓力(2GPa)下生長(zhǎng)石榴石晶體,并發(fā)現(xiàn)石榴石晶體開始分解。隨后,他們發(fā)現(xiàn)大約1.6 GPA(> 50–55千米深度)的壓力對(duì)石榴石來(lái)說(shuō)是穩(wěn)定的,這增加了之前認(rèn)為的1GPa的穩(wěn)定性,因此增加了地層深度。因此,俯沖是解釋這種反應(yīng)更合適的機(jī)制。

模擬還表明,早期巖漿在穿過(guò)地殼時(shí)經(jīng)歷了部分結(jié)晶,由此晶體從液態(tài)巖漿中分離出來(lái),使剩余的巖漿池耗盡了初始晶體中使用的某些元素,因此隨著更多晶體的形成,成分不斷變化。

通過(guò)這一點(diǎn),研究小組確定角閃石結(jié)晶是部分熔化的主要驅(qū)動(dòng)因素,因?yàn)樗且环N含水礦物,可能通過(guò)翻轉(zhuǎn)和掩埋被納入地殼。這與已知的太古代火山巖特征相符,如英云閃長(zhǎng)巖和奧長(zhǎng)花崗巖。

格陵蘭島的伊蘇阿綠巖帶和加拿大的太古代奴隸克拉通被認(rèn)為是古代俯沖帶上方會(huì)聚板塊邊緣的兩個(gè)殘余。在這些地區(qū),變基性(變質(zhì)的玄武巖和相關(guān)巖石)巖漿可能與來(lái)自熔融俯沖地殼的流體混合,產(chǎn)生新的富含二氧化硅的巖漿,這是大陸毀滅和再生循環(huán)的開始,塑造了我們今天看到的世界。

- 最近更新

-

-

2025-11-26 17:38:32《戰(zhàn)神4》戰(zhàn)斗視頻曝光 奎托斯父子二人迷霧探索

-

2025-11-26 17:38:32《海賊王:無(wú)盡天下R》新天下篇闖進(jìn) 新老角色戰(zhàn)役特性先容

-

2025-11-26 17:38:32日系回開RPG足游《龍族傳講》6月17日沒(méi)有刪檔啟測(cè)

-

2025-11-26 17:38:32《星際征霸》IOS遁獄來(lái)日誥日尾收 新質(zhì)料片同步上線

-

2025-11-26 17:38:32《Fate/EXTRA Record》宣傳片公開 8月4日公布新情報(bào)

-

2025-11-26 17:38:32《百煉成仙》即將登岸iOS 試煉之路弄法先容

-

2025-11-26 17:38:32《真三國(guó)無(wú)單7:虎將傳》新諜報(bào)再次公開 新“將星形式”與保護(hù)武將等相干疑息公布

-

2025-11-26 17:38:32華麗魔幻《神魔大年夜陸》足游 周年慶典版本日公測(cè)

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-26 17:38:32育碧或開發(fā)大逃殺新作 《全境封鎖》團(tuán)隊(duì)打造

-

2025-11-26 17:38:32江湖夜雨十年燈《有俠氣》再掀武俠狂潮

-

2025-11-26 17:38:32超強(qiáng)IP《匪墓條記》本劇情齊復(fù)本 再現(xiàn)小講典范

-

2025-11-26 17:38:32戚閑競(jìng)技沒(méi)有蒼bai ?《彈彈堂S》彈射玩轉(zhuǎn)夏季

-

2025-11-26 17:38:32聚焦當(dāng)下 探尋未來(lái)| CDEC高峰論壇圓滿召開

-

2025-11-26 17:38:32睹證海賊真男人《帆海王 動(dòng)身》五大年夜OP真力型男盤面

-

2025-11-26 17:38:32《仙劍堆棧》即將開啟尾測(cè) “同天下”主題觀面海報(bào)公布

-

2025-11-26 17:38:32《探險(xiǎn)活寶:?jiǎn)⑹聸](méi)有明的天牢探險(xiǎn)》最新截圖公布

-

- 友情鏈接

-

- 《陳情令》3月1日正在日本線上播出 一次放出50散 索僧“烏卡”家屬新晉成員RX1R DC公布 《看門狗(Watch Dogs)》新角色“T 插足公會(huì)拿金幣 《屠龍之刃》公會(huì)禍利大年夜掀秘 暢享掌控籃球興趣《NBA夢(mèng)之隊(duì)》齊明星系弄法對(duì)比 Fami通評(píng)分:《超等馬里奧3D天下+狂喜天下》36分登bai ?金殿堂 指劃江山斗三國(guó)《治斗三國(guó)志》萌主公任您挑選 民圓解釋為何《量量效應(yīng):傳奇版》沒(méi)有包露多人形式 脫越新章節(jié) 37wan《龍回三國(guó)》再曝新內(nèi)容 齊新日糙風(fēng)游戲《無(wú)盡大年夜冒險(xiǎn)》特性弄法搶先看

- 南京外圍(南京外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 福州外圍美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 青島外圍大圈資源預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 深圳外圍女在線(電話微信181-2989-2716)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 重慶包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州同城約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 寧波同城約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 常州外圍哪里有(電話微信181-2989-2716)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 廈門美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 成都包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 臺(tái)州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 沈陽(yáng)模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 常州兼職白領(lǐng)上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 鄭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 三亞包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 福州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-2989-2716)石家莊外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 北京同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 上海同城包夜外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍預(yù)約(外圍平臺(tái))外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 珠海美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-2989-2716)蘇州真實(shí)可靠快速安排

- 深圳外圍(深圳外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟(jì)南外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南京美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 哈爾濱外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)哈爾濱外圍女價(jià)格多少

- 常州美女包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-2989-2716)廣州外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 廣州外圍女資料(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 蘇州模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京提包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 石家莊外圍價(jià)格(電話微信181-2989-2716)石家莊外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 南通同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍工作室(電話微信181-2989-2716)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 青島外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 深圳模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽(yáng)外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 重慶包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳外圍女(深圳外圍模特)電話微信181-2989-2716提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 珠海美女包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍上門(海口外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付款

- 南通外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)南通外圍女價(jià)格多少

- 三亞外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-2989-2716)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 深圳美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 常州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 鄭州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(常州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 常州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 天津高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 寧波外圍女(寧波外圍模特)電話微信181-2989-2716提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍模特聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供1-2線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 珠海外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 揚(yáng)州美女包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 沈陽(yáng)兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 鄭州模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏外圍(義烏外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明外圍兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 青島外圍女模特平臺(tái)(外圍預(yù)約)電話微信181-2989-2716提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 溫州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長(zhǎng)春外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 杭州外圍專家(電話微信181-2989-2716)杭州外圍專家真實(shí)可靠快速安排

- 寧波外圍女(寧波外圍外圍上門外圍女)電話微信181-2989-2716全天24小時(shí)為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 義烏兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽(yáng)外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)貴陽(yáng)外圍女價(jià)格多少

- 廈門同城約炮(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 三亞包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍大圈美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 杭州包夜外圍(電話微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 寧波外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)寧波外圍女價(jià)格多少

- 深圳美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 北京兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 長(zhǎng)春美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無(wú)錫外圍(無(wú)錫外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 廣州外圍(廣州外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 海口外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 南通外圍(南通外圍女)電話微信181-2989-2716提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長(zhǎng)沙外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-2989-2716)長(zhǎng)沙真實(shí)可靠快速安排

- 三亞美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 哈爾濱美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 臺(tái)州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 沈陽(yáng)外圍模特媛交一夜情(電話微信181-2989-2716)沈陽(yáng)外圍真實(shí)可靠快速安排

- 長(zhǎng)沙外圍(長(zhǎng)沙外圍女)電話微信181-2989-2716提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 沈陽(yáng)美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(常州外圍女)(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 合肥外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 常州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 常州美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 南通外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-2989-2716)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 哈爾濱外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 無(wú)錫外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 杭州外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江包夜外圍(電話微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 北京包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 鎮(zhèn)江包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 廈門包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 武漢美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 蘇州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 海口包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 常州美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 鄭州外圍預(yù)約上門(電話微信181-2989-2716)安全可靠真實(shí)安排見(jiàn)人滿意付款

- 太原外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 石家莊美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 深圳外圍哪里有(電話微信181-2989-2716)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 麗江外圍(麗江外圍女)(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 福州兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽(yáng)外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 石家莊高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 沈陽(yáng)包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 長(zhǎng)沙外圍女資料(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 三亞外圍伴游(電話微信181-2989-2716)三亞外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 杭州包夜外圍(電話微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 南昌美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 成都外圍女模特平臺(tái)(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 香港外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍電話(電話微信181-2989-2716)廣州外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 杭州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽(yáng)外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 西安同城外圍上門外圍女上門(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

- 上海包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 義烏兼職學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍電話(電話微信181-2989-2716)上海外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 義烏外圍(外圍預(yù)約)(電話微信181-2989-2716)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學(xué)生白領(lǐng)

- 義烏美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 義烏包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳同城約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍兼職價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 西安同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)[無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 常州兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 福州外圍(福州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 西安外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 南昌外圍(南昌外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳兼職外圍女上門全套包夜(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)沙高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍預(yù)約)外圍包夜(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以快速安排,真實(shí)上門外圍上門外圍女30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍女靠譜(電話微信181-2989-2716)武漢外圍女那個(gè)靠譜啊

- 沈陽(yáng)外圍(沈陽(yáng)外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 南昌美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 寧波美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍模特預(yù)約(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)[無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 臺(tái)州外圍空姐(電話微信181-2989-2716)臺(tái)州真實(shí)可靠快速安排

- 臺(tái)州外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍工作室(電話微信181-2989-2716)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 南昌外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南京同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南京外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳同城約炮(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍伴游(電話微信181-2989-2716)北京外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 南通外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價(jià)格(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 溫州外圍(溫州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京外圍大圈美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 福州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 上海外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 武漢包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 廣州模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 武漢外圍(武漢外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 成都外圍(成都外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 哈爾濱外圍電話(電話微信181-2989-2716)哈爾濱外圍外圍上門外圍女真實(shí)可靠快速安排

- 南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 太原外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-2989-2716)太原真實(shí)可靠快速安排

- 南昌同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職大學(xué)生妹包養(yǎng)外圍上門外圍女全套一條龍

- 上海外圍上門(上海外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟(jì)南外圍(濟(jì)南外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)全國(guó)一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏美女包養(yǎng)(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽(yáng)同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 深圳包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京同城約炮(電話微信181-2989-2716)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實(shí)到達(dá)無(wú)任何定金

- 義烏外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 北京包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 義烏包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 上海外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)上海外圍女價(jià)格多少

- 杭州同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 長(zhǎng)春外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 上海外圍大圈伴游(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍預(yù)約上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付款

- 太原外圍(太原外圍女)電話微信181-2989-2716提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 杭州兼職模特包夜外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)模特伴游預(yù)約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 杭州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 無(wú)錫外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 義烏美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 三亞同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 濟(jì)南包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 鎮(zhèn)江外圍大圈伴游(電話微信181-2989-2716)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排

- 廈門包夜空姐預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(上海外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍上門(重慶外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽(yáng)外圍價(jià)格查詢(電話微信181-2989-2716)貴陽(yáng)外圍女價(jià)格多少

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 太原外圍大圈資源預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 揚(yáng)州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 沈陽(yáng)外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 福州美女上門預(yù)約(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 太原模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 杭州外圍女在線(電話微信181-2989-2716)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 太原美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 湛頭外圍女在線(電話微信181-2989-2716)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 廈門外圍(廈門外圍女)電話微信181-2989-2716提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 蘇州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明外圍哪里有(電話微信181-2989-2716)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 常州外圍女那個(gè)靠譜(電話微信181-2989-2716)常州外圍真實(shí)可靠快速安排

- 長(zhǎng)沙美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 麗江包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國(guó)及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 貴陽(yáng)包夜外圍(電話微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 北京外圍美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺(tái)州包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 哈爾濱外圍預(yù)約平臺(tái)(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海同城美女約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶包夜學(xué)生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 北京外圍(澳門外圍女)電話微信181-2989-2716一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍女在線(電話微信181-2989-2716)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 南昌包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 上海同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽(yáng)包夜學(xué)生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無(wú)錫外圍(無(wú)錫外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 三亞同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 海口外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺(tái)州模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 麗江外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無(wú)錫包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 上海美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 北京同城外圍上門外圍女上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 南京美女兼職上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)全國(guó)1-2線城市可真實(shí)安排30分鐘到達(dá),不收任何定金

- 成都包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 太原外圍女在線(微信156-8194-*7106)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 武漢外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波包夜空姐預(yù)約(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廈門包夜美女全套外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 西安外圍模特媛交一夜情(微信156-8194-*7106)西安外圍真實(shí)可靠快速安排

- 重慶美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 合肥外圍(外圍女包夜)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見(jiàn)人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南京模特包夜(微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞提包夜美女(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 長(zhǎng)春外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 南通外圍預(yù)約上門(電話微信156-8194-*7106)安全可靠真實(shí)安排見(jiàn)人滿意付款

- 常州同城美女約炮(微信156-8194-*7106)無(wú)套吹簫、配合各種姿勢(shì)

- 臺(tái)州外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 天津外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時(shí)到達(dá)

- 哈爾濱包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 杭州外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 常州外圍(常州外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州外圍價(jià)格查詢(微信156-8194-*7106)鄭州外圍女價(jià)格多少

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap