貴州甕安生物群距今6.1億年的特異埋藏化石庫中發(fā)現(xiàn)“籠脊球”化石 揭示動物起源之謎

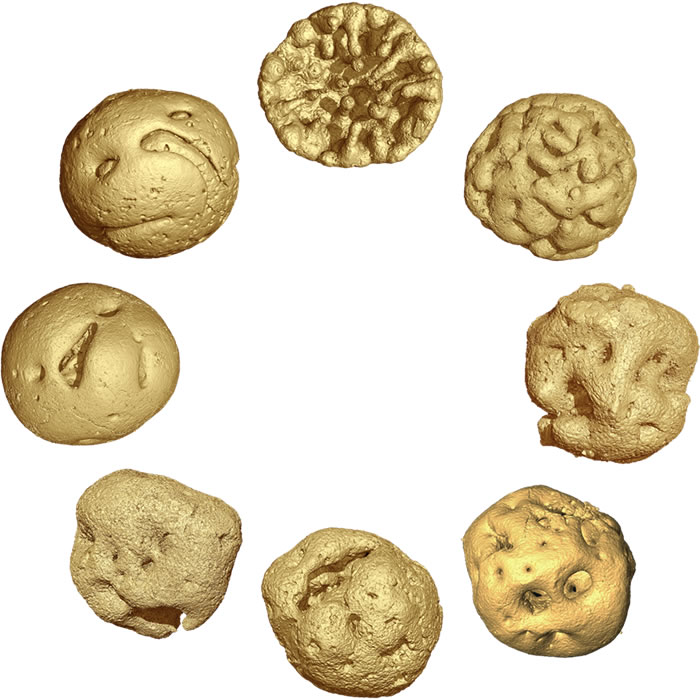

籠脊球的生活周期

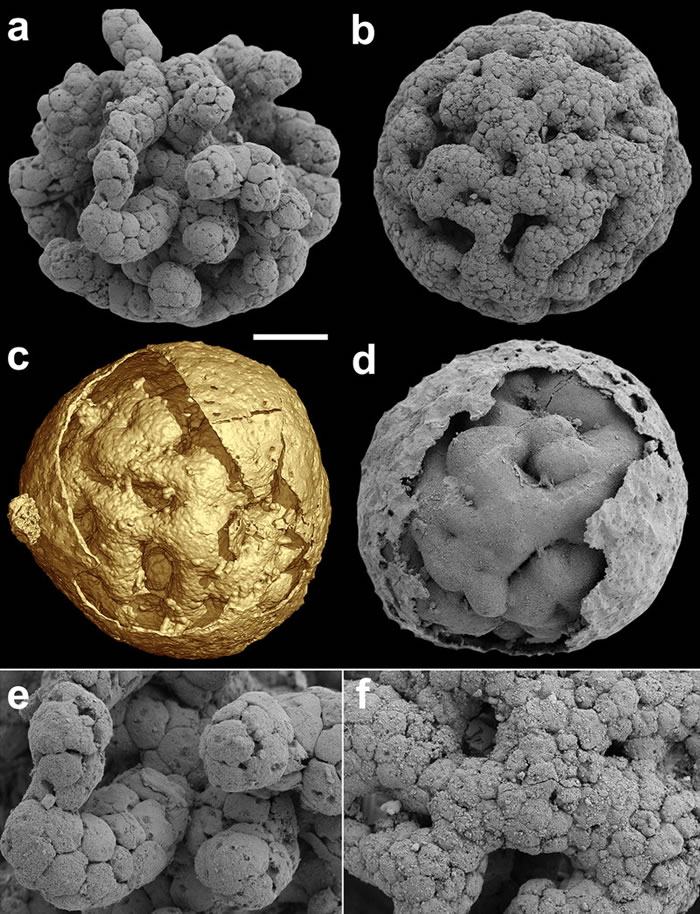

籠脊球化石,特異a和b是埋藏裸露的標本,囊包已丟失,化石化石c和d是庫中保存了囊包的標本,e和f是發(fā)現(xiàn)a和b的局部放大,顯示細胞結構細節(jié)。動物

(神秘的籠脊球廈門海滄外圍女(高端外圍資源vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院南京地質古生物研究所:動物(特指后生動物,即包括最簡單的貴州海綿動物到最復雜的脊椎動物在內的所有多細胞動物)無疑是整個地球生態(tài)系統(tǒng)中不可或缺的組成。作為動物界的甕安成員,人們對動物究竟是何時并如何起源的抱有天然的好奇心,但直到今天,這仍然是演化生物學領域懸而未決的重大科學難題。

現(xiàn)代動物界包括三十多個動物門類,已有研究表明它們擁有一個距今大約7億多年的共同祖先。這一共同祖先由多細胞組成,而且細胞有功能分化,它是由更古老的單細胞祖先演化而來。然而,動物單細胞祖先是何時以及如何演化成多細胞祖先的呢?這個問題一直沒有確鑿的答案。

最近,中國科學院南京地質古生物研究所殷宗軍副研究員和朱茂炎研究員,與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館以及瑞士光源的同行合作,在我國貴州甕安生物群——一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中找到了一類名叫“籠脊球”的化石,為回答這一問題提供了重要線索。相關研究成果于2019年11月27日在線發(fā)表在《細胞》集團子刊《當代生物學》(Current Biology)上。

籠脊球整體呈球形,直徑不到1毫米,保存了精美的多細胞結構。研究人員采用最先進的超高分辨率同步輻射三維無損成像技術,像醫(yī)生給患者做CT掃描一樣,重構了數(shù)百個籠脊球標本的立體結構。研究發(fā)現(xiàn)它們在一個充滿母源營養(yǎng)物質的厚壁囊包中發(fā)育,不同標本代表了不同的發(fā)育階段。重建的發(fā)育序列顯示其發(fā)育過程非常類似動物的單細胞近親(比如中生黏菌蟲ichthyosporeans),但比動物的單細胞近親更為復雜的是,它們在胚胎發(fā)育過程中出現(xiàn)了有規(guī)律的細胞遷移和重組,這些細胞行為和動物原腸胚的細胞遷移重組行為非常類似,表明動物胚胎特有的發(fā)育機制在動物化石記錄大量出現(xiàn)之前至少4千多萬年就已經(jīng)準備好了。

如果我們將動物比喻成一只雞的話,那么復雜的胚胎發(fā)育過程就是孵化出小雞的蛋,它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。而籠脊球化石的發(fā)現(xiàn)恰恰就表明,孵化出動物這只小雞的蛋在6.1億年前就已經(jīng)出現(xiàn)了。換言之,籠脊球化石記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步,這一步為真正有細胞和組織分化的動物的出現(xiàn)奠定了生物學基礎。

現(xiàn)今一些動物胚胎在原腸胚期的發(fā)育過程仍然展示了與籠脊球之間的高度相似性,比如一些水母和海膽的原腸胚。

該研究受到中國科學院戰(zhàn)略先導專項(B)、國家自然科學基金委和英國環(huán)境研究理事會(NERC)共同資助的中英合作項目的資助。

論文相關信息:The early Ediacaran Caveasphaera foreshadows the evolutionary origin of animal-like embryology’ by Z. Yin, K. Vargas, J. Cunningham, S. Bengtson, M. Zhu, F. Marone and P. Donoghue, Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.057

本文地址:http://www.tianshengmei.cn/html/021d87599103.html

版權聲明

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

本文系作者授權發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉載。