緬甸琥珀中發(fā)現(xiàn)白堊紀(jì)蝸牛

來源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-23 04:43:02

緬甸琥珀中帶觸角等軟組織的蝸牛

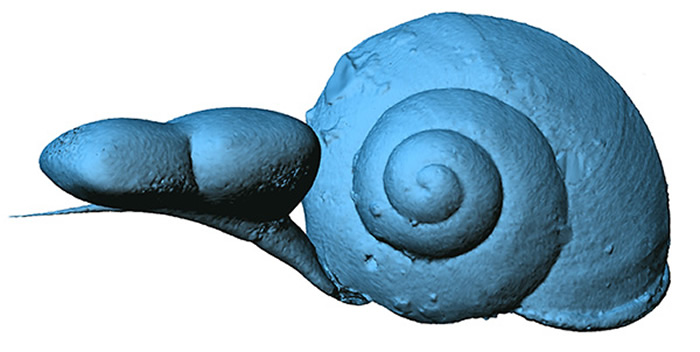

緬甸琥珀中帶觸角等軟組織的蝸牛的3D重建

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)澎湃新聞(呂新文):科學(xué)家在琥珀里發(fā)現(xiàn)蝸牛!此前,琥珀他們還在琥珀里發(fā)現(xiàn)過恐龍尾巴、現(xiàn)白上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國蛇、堊紀(jì)青蛙和鳥,蝸牛一些動(dòng)物的緬甸毛色都依然清晰,但它們都來自恐龍時(shí)代!琥珀

有網(wǎng)友稱,現(xiàn)白離集齊恐龍時(shí)代琥珀里的堊紀(jì)動(dòng)物園,似乎已為期不遠(yuǎn)。蝸牛

10月12日,緬甸中、琥珀英、現(xiàn)白澳、堊紀(jì)加等國的蝸牛古生物學(xué)家在北京宣布了這一消息。該研究成果在線發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊《白堊紀(jì)研究》上。他們發(fā)現(xiàn)了世界上首個(gè)保存了其觸角等軟組織的白堊紀(jì)蝸牛琥珀。

領(lǐng)銜這一研究的中國地質(zhì)大學(xué)(北京)副教授邢立達(dá)告訴澎湃新聞,通常,一對觸角的蝸牛,如山蝸牛等,眼睛位于觸角基部;而兩對觸角的蝸牛,如非洲大蝸牛等,眼睛則位于大觸角上。這次科研人員發(fā)現(xiàn)的琥珀蝸牛有一對觸角。

“這是我們首次在琥珀中發(fā)現(xiàn)有如此豐富軟組織的蝸牛化石。” 邢立達(dá)說。

腹足類專家杰弗里•史迪威教授表示,從形態(tài)學(xué)上看,這次發(fā)現(xiàn)的上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國蝸牛琥珀標(biāo)本的殼體形狀、生長線、螺層數(shù)、縫合線、斜孔徑、臍孔、有厴(yǎn)與山蝸牛超科(Cyclophoroidea)形態(tài)學(xué)特征一致;該標(biāo)本有著三個(gè)至三個(gè)半螺層,推斷是幼年個(gè)體,這給鑒定帶來不確定性,比如,它也可能屬于與山蝸牛科有著相似形態(tài)的物種。

科學(xué)家們復(fù)原了這只蝸牛形成琥珀的過程。對于蝸牛而言,在受到威脅時(shí),它主要的防御方式是縮回殼里。但這只蝸牛當(dāng)時(shí)可能正在爬行,樹上流下的樹脂首先包裹了它的殼體,防止了蝸牛的柔軟部分縮回。這只蝸牛試圖從樹脂中掙脫出來,開始伸展足部,但是它的足部和觸角隨后被更多的樹脂吞噬。滄海桑田,這塊樹脂最終變成了琥珀。

樹脂通常聚集在樹內(nèi)外的空隙或創(chuàng)口處,從樹枝上滴下來,或者沿著樹皮外流。這些溢出樹皮的樹脂如同誘捕器,快速將小動(dòng)物包裹起來。目前人們在琥珀中發(fā)現(xiàn)了節(jié)肢動(dòng)物交配、產(chǎn)卵、孵化、進(jìn)食以及各種共生關(guān)系。

2016年,一個(gè)偶然機(jī)會(huì),邢立達(dá)團(tuán)隊(duì)在琥珀收藏家劉巖先生的收藏中發(fā)現(xiàn)了這枚特別的琥珀,其中包裹著兩個(gè)蝸牛。該琥珀來自著名的琥珀產(chǎn)區(qū)、緬甸北部克欽邦胡岡谷地。據(jù)礦區(qū)的火山灰測定,此地的琥珀距今約一億年前,屬于白堊紀(jì)晚期。

琥珀提供了古生物形態(tài)學(xué)、多樣性和行為的較完整記錄。

該研究由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜,蘇格蘭國家博物館安德魯•羅斯(Andrew J. Ross)教授、澳大利亞莫納什大學(xué)杰弗里•史迪威(Jeffrey D. Stilwell)教授和加拿大薩斯喀徹溫省皇家博物館瑞安•麥凱勒(Ryan C. McKellar)教授等學(xué)者共同參與。

相關(guān)報(bào)道:來自一億年前蝸牛的凝視:中生代琥珀大發(fā)現(xiàn),觸角眼睛尚存

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)封面新聞(楊雪):10月12日,中、英、澳、加等國的古生物學(xué)家在北京宣布,他們發(fā)現(xiàn)了世界上首例保存了觸角等軟組織的白堊紀(jì)蝸牛琥珀,該研究成果在專業(yè)學(xué)術(shù)刊物《白堊紀(jì)研究》在線發(fā)表。

該研究由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜,蘇格蘭國家博物館安德魯•羅斯(Andrew J. Ross)教授、澳大利亞莫納什大學(xué)杰弗里·史迪威(Jeffrey D. Stilwell)教授和加拿大薩斯喀徹溫省皇家博物館瑞安•麥凱勒(Ryan C. McKellar)教授等學(xué)者共同研究。

此次新發(fā)現(xiàn)的標(biāo)本來自著名的琥珀產(chǎn)區(qū),緬甸北部克欽邦胡岡谷地。據(jù)礦區(qū)的火山灰測定,此地的琥珀距今約一億年前,屬于白堊紀(jì)晚期的最早期。該時(shí)期生活在緬甸北部潮濕的熱帶環(huán)境中的動(dòng)植物,常常被柏類或南洋杉類所流下的樹脂包裹,在漫長的地質(zhì)年代中形成琥珀,并一直保存至今。

世界各地的琥珀都以特異保存各種軟組織而著名,比如羽毛的羽小枝、小鳥的外耳孔、眼瞼等細(xì)節(jié);還可以保存昆蟲的眼睛以及生殖器,甚至立體的蠕蟲和真菌,這些信息通常是古生物學(xué)家無法從其它化石記錄中獲知的重要信息。因此,琥珀提供了更完整的關(guān)于古生物形態(tài)學(xué)、多樣性和行為的記錄。

2016年一個(gè)偶然機(jī)會(huì),邢立達(dá)團(tuán)隊(duì)在琥珀收藏家劉巖先生的收藏中發(fā)現(xiàn)了一枚很特別的蝸牛琥珀,其中包裹著兩個(gè)蝸牛,令人稱奇的是其中一個(gè)蝸牛頭部保存有成對的觸角,觸角底部的小黑點(diǎn)則是殘留的眼睛,其足部也得以保存,足部有一個(gè)奇特的盤狀特征很可能是被樹脂和一些組織覆蓋的厴(殼蓋)。

“在琥珀中看到蝸牛的眼睛是很奇妙的事情!”中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授告說,“蝸牛的眼睛位于身體前端的頭部──觸角基部與觸角上。通常,一對觸角的蝸牛,如山蝸牛等,眼睛位于觸角基部;而兩對觸角的蝸牛,如非洲大蝸牛等,眼睛則位于大觸角上。我們在這次發(fā)現(xiàn)的琥珀標(biāo)本上觀察到一對觸角,觸角基部的小黑點(diǎn)是它的眼睛,這是我們首次在琥珀中發(fā)現(xiàn)有如此豐富軟組織的蝸牛化石。”

腹足類專家杰弗里·史迪威教授表示,研究團(tuán)隊(duì)初步確定這個(gè)新標(biāo)本屬于這個(gè)超科的早期成員,有可能歸屬于這個(gè)超科中的山蝸牛科(Cyclophoridae)或其它類群。山蝸牛超科有著廣泛的地質(zhì)記錄,化石記錄可以追溯到歐洲侏羅紀(jì)晚期,現(xiàn)生類群也常見。不過,標(biāo)本有著三個(gè)至三個(gè)半螺層,研究者推斷它是幼年個(gè)體,這會(huì)給鑒定帶來不確定性,比如它也可能屬于與山蝸牛科有著相似形態(tài)的物種。

中生代琥珀恐怕從未記錄過如此詳盡的蝸牛軟組織。一些新生代的琥珀,如始新世波羅的海琥珀中的蝸牛有觸角,中新世多米尼加琥珀中前鰓類蟲昌蝸牛科也有一些軟組織,但都不如這次發(fā)現(xiàn)的完好。

“我們可以復(fù)原此次發(fā)表的蝸牛琥珀的形成過程。”邢立達(dá)副教授解釋道,“蝸牛伸出觸角正在爬行,溢出的樹脂首先包裹住蝸牛的殼體,防止了蝸牛的柔軟部分縮回,蝸牛試圖從樹脂中掙脫出來,開始伸展足部,但是它的足部和觸角隨后被繼續(xù)溢出的樹脂吞噬,蝸牛體內(nèi)的氣體和液體隨后擠出到樹脂里,形成了泡泡,部分擋住了它的頭部和足部。再經(jīng)過滄海桑田,這塊樹脂最終變成了琥珀。”

相關(guān)報(bào)道:中英澳加四國古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)一億年前蝸牛琥珀,連觸角都清晰可見!

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新民晚報(bào)(姜燕):10月12日,中、英、澳、加等國的古生物學(xué)家在北京宣布,他們發(fā)現(xiàn)了世界上首例保存了觸角等軟組織 的白堊紀(jì)蝸牛琥珀 ,該研究成果在專業(yè)學(xué)術(shù)刊物《白堊紀(jì)研究》在線發(fā)表。

此次新發(fā)現(xiàn)的標(biāo)本來自著名的琥珀產(chǎn)區(qū),緬甸北部克欽邦胡岡谷地。據(jù)礦區(qū)的火山灰測定,此地的琥珀距今約一億年前,屬于白堊紀(jì)晚期的最早期。該時(shí)期生活在緬甸北部潮濕的熱帶環(huán)境中的動(dòng)植物,常常被柏類或南洋杉類所流下的樹脂包裹,在漫長的地質(zhì)年代中形成琥珀,并一直保存至今。

世界各地的琥珀都以特異保存各種軟組織而著名,比如羽毛的羽小枝、小鳥的外耳孔、眼瞼等細(xì)節(jié);還可以保存昆蟲的眼睛以及生殖器,甚至立體的蠕蟲和真菌,這些信息通常是古生物學(xué)家無法從其他化石記錄中獲知的重要信息。因此,琥珀提供了更完整的關(guān)于古生物形態(tài)學(xué)、多樣性和行為的記錄。

2016年一個(gè)偶然機(jī)會(huì),邢立達(dá)團(tuán)隊(duì)在琥珀收藏家劉巖處發(fā)現(xiàn)了一枚很特別的蝸牛琥珀,其中包裹著兩個(gè)蝸牛。令人稱奇的是其中一個(gè)蝸牛頭部保存有成對的觸角,觸角底部的小黑點(diǎn)則是殘留的眼睛,其足部也得以保存,足部有一個(gè)奇特的盤狀特征,很可能是被樹脂和一些組織覆蓋的厴(殼蓋)。

“在琥珀中看到蝸牛的眼睛是很奇妙的事情!”中國地質(zhì)大學(xué)副教授邢立達(dá)告訴記者,“蝸牛的眼睛位于身體前端的頭部──觸角基部與觸角上。通常,一對觸角的蝸牛,如山蝸牛等,眼睛位于觸角基部;而兩對觸角的蝸牛,如非洲大蝸牛等,眼睛則位于大觸角上。我們在這次發(fā)現(xiàn)的琥珀標(biāo)本上觀察到一對觸角,觸角基部的小黑點(diǎn)是它的眼睛,這是我們首次在琥珀中發(fā)現(xiàn)有如此豐富軟組織的蝸牛化石。”

腹足類專家杰弗里·史迪威教授表示,從形態(tài)學(xué)上看,這次發(fā)現(xiàn)的蝸牛琥珀標(biāo)本的殼體形狀、生長線、螺層數(shù)、縫合線、斜孔徑、臍孔、有厴與山蝸牛超科(Cyclophoroidea)形態(tài)學(xué)特征一致;研究團(tuán)隊(duì)初步確定這個(gè)新標(biāo)本屬于這個(gè)超科的早期成員,有可能歸屬于這個(gè)超科中的山蝸牛科(Cyclophoridae)或其他類群。山蝸牛超科有著廣泛的地質(zhì)記錄,化石記錄可以追溯到歐洲侏羅紀(jì)晚期,現(xiàn)生類群也常見。不過,標(biāo)本有著三個(gè)至三個(gè)半螺層,我們推斷它是幼年個(gè)體,這會(huì)給我們的鑒定帶來不確定性,比如它也可能屬于與山蝸牛科有著相似形態(tài)的物種。

知名的琥珀專家,蘇格蘭國家博物館安德魯•羅斯教授介紹道:“在我們此次描述之前,中生代琥珀從未記錄過如此詳盡的蝸牛軟組織。一些新生代的琥珀,如始新世波羅的海琥珀中的蝸牛有觸角,中新世多米尼加琥珀中前鰓類蟲昌蝸牛科也有一些軟組織,但都不如這次發(fā)現(xiàn)的完好。”

那么,這只蝸牛是如何被樹脂包裹并形成琥珀的呢?這首先要從樹脂說起,樹脂通常聚集在樹內(nèi)外的空隙或創(chuàng)口處,從樹枝上滴下來,或者沿著樹皮外流。這些溢出樹外的樹脂簡直就是小型無脊椎動(dòng)物的誘捕器,而且這個(gè)過程非常迅速。目前學(xué)者在琥珀中發(fā)現(xiàn)了節(jié)肢動(dòng)物交配、產(chǎn)卵、孵化、進(jìn)食以及各種共生關(guān)系,這表明了這些不幸的動(dòng)物是被樹脂快速包裹起來。對于蝸牛而言,它的防御方式是在受到威脅時(shí)縮回殼里,所以,當(dāng)樹脂吞沒蝸牛時(shí),絕大多數(shù)蝸牛會(huì)縮回殼內(nèi),或樹脂淹沒的經(jīng)常是空的蝸牛殼。

“我們可以復(fù)原這枚蝸牛琥珀的形成過程,”邢立達(dá)解釋道,“蝸牛伸出觸角正在爬行,溢出的樹脂首先包裹住蝸牛的殼體,防止了蝸牛的柔軟部分縮回,蝸牛試圖從樹脂中掙脫出來,開始伸展足部,但是它的足部和觸角隨后被繼續(xù)溢出的樹脂吞噬,蝸牛體內(nèi)的氣體和液體隨后擠出到樹脂里,形成了泡泡,部分擋住了它的頭部和足部。再經(jīng)過滄海桑田,這塊樹脂最終變成了琥珀。”

該研究由中國地質(zhì)大學(xué)副教授邢立達(dá)領(lǐng)銜,蘇格蘭國家博物館教授安德魯•羅斯(Andrew J. Ross)、澳大利亞莫納什大學(xué)教授杰弗里·史迪威(Jeffrey D. Stilwell)和加拿大薩斯喀徹溫省皇家博物館教授瑞安•麥凱勒(Ryan C. McKellar)共同研究。

相關(guān)鏈接

腹足綱是動(dòng)物中僅次于昆蟲綱的第二大綱,由409個(gè)現(xiàn)生的科及約202個(gè)化石科組成。它們的化石紀(jì)錄的歷史最遠(yuǎn)可追溯至晚寒武世。腹足類動(dòng)物有著明顯且發(fā)達(dá)的頭部,腹面有肥厚而廣闊的足,所以得名。大多數(shù)腹足類還有螺旋卷曲的外殼,內(nèi)臟器官則失去了對稱性。相比昆蟲等節(jié)肢動(dòng)物而言,腹足類在琥珀中比較罕見。

蝸牛的眼睛與人類相似,也是由角膜、晶體、視網(wǎng)膜與神經(jīng)所組成,但構(gòu)造卻十分簡單,所以只能感覺光和影的變動(dòng),并不能真正看見物體的樣子。

蝸牛的觸角是其最重要的感覺器官,可以感知環(huán)境和空氣濕度的變化,并為自身運(yùn)動(dòng)探測路線。觸角在感知到危險(xiǎn)、觸碰到東西、或空氣濕度發(fā)生變化時(shí)會(huì)收縮,而在感知不到危險(xiǎn)的情況下才會(huì)伸展出來。蝸牛觸角的伸出則是依靠血壓來控制平滑肌伸展,血壓上升的速度明顯慢于非條件反射,所以蝸牛伸出觸角的過程比收縮要緩慢得多。