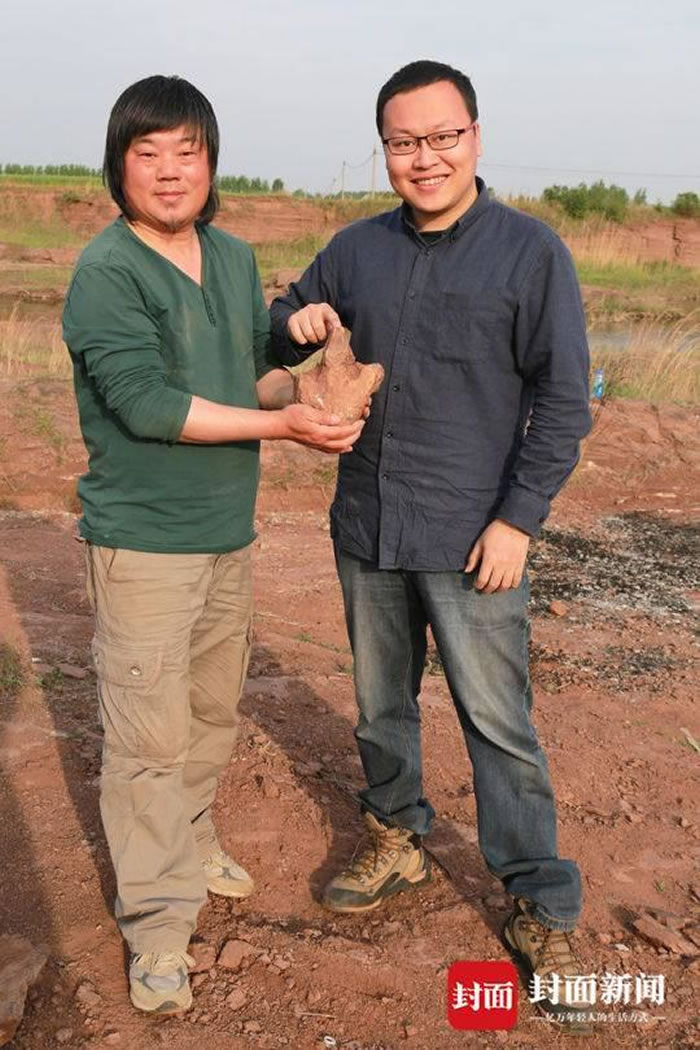

李莊恐龍足跡面。郯城攝影 陸勇  李莊足跡點(diǎn)的群體群馳龍類足跡特寫。攝影 邢立達(dá)  邢立達(dá)在考察恐龍足跡。恐爪攝影 王申娜  唐永剛(左)與邢立達(dá)(右)。足跡攝影 王申娜  四道平行的山東世界首例馳龍類足跡。攝影 邢立達(dá) (神秘的郯城地球uux.cn報道)據(jù)封面新聞:6月17日,中美澳恐龍足跡考察隊的發(fā)現(xiàn)專家學(xué)者宣布:山東郯城發(fā)現(xiàn)了一大型恐龍足跡點(diǎn),其中,群體群最引人矚目的小型是四道平行的小型恐爪龍類足跡,這是恐爪世界上首次發(fā)現(xiàn)該類足跡的造跡者有著群居的特性。 “恐龍獵人”的意外發(fā)現(xiàn):300個足跡齊聚 “侏羅紀(jì)公園”現(xiàn)世 山東省郯城縣李莊,橫亙于臨沭、郯城、東海、新沂四個縣的馬陵山,海拔不高,但狀如奔馬。恐龍時代的地層出露較好,一直延續(xù)到臨沭岌山,在沒有山頭的低矮丘陵里,第四紀(jì)耕土層之下幾十厘米就可見白堊紀(jì)巖層。2015年,國內(nèi)知名的“恐龍獵人”唐永剛與化石愛好者柳洋在該地探索時,意外發(fā)現(xiàn)了密集的恐龍足跡。為了研究這批珍貴的足跡,2017年4月,由國內(nèi)青年古生物學(xué)者、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)副教授領(lǐng)隊,臨沂大學(xué)古生物所王孝理教授、張軍強(qiáng)博士、郭穎博士等學(xué)者共同考察了這批足跡。 “該區(qū)域從來沒有發(fā)現(xiàn)過恐龍骨骼化石,只有恐龍足跡可以告訴我們,這里生活過什么恐龍。”知名古生物學(xué)者、臨沂大學(xué)古生物研究所所長王孝理教授被此地恐龍足跡的多樣性震驚,“這簡直就是一個活生生的白堊紀(jì)恐龍公園!” 一般來說,南京包夜空姐預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求一個恐龍足跡點(diǎn)的恐龍足跡種類都是寥寥一兩種,但李莊足跡點(diǎn)的恐龍足跡卻包括了肉食性恐龍留下的三趾型中型獸腳類足跡、小型獸腳類足跡、微小型獸腳類足跡,以及兩趾型小型恐爪龍類足跡;植食性的窄間距蜥腳類足跡,寬間距蜥腳類足跡,以及鳥類足跡共七種類型,整體超過300個足跡。 四道猛龍足跡映證“侏羅紀(jì)猜想” 首次揭開小型恐爪龍群居之謎 在這些恐龍足跡中,最令學(xué)者興奮的是四道并列的兩趾型足跡。 侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)的兩趾型足跡,大多數(shù)屬于恐爪龍類恐龍所留。恐爪龍類恐龍包括馳龍類與傷齒龍類,前者最著名的要屬《侏羅紀(jì)世界》中那群兇猛的掠食者,后者則屬于最聰明的恐龍物種。這類恐龍的共通之處就是它們都長著大型彈簧刀般的第Ⅱ腳趾,在行走時并不與地面接觸,于是就留下了兩趾型的足跡。 “它們每個足跡只有7至8厘米長,組成了四道行跡卻始終保持平行狀態(tài),這是典型的群居性的體現(xiàn)。”邢立達(dá)說,此前足跡學(xué)家發(fā)現(xiàn)的恐爪龍類恐龍足跡大多數(shù)是獨(dú)行俠,只有一例是平行的行跡暗示著群居,這讓古生物學(xué)者對科普讀物與影視中群居生活的伶盜龍(又譯迅猛龍)打上了大大的問號,“此次我們發(fā)現(xiàn)首例小型馳龍類確鑿的群居性的證據(jù),可以說為這個爭議畫上了句號。” 這批足跡發(fā)現(xiàn)于較為潮濕柔軟的古沉積物上,所以足跡的部分特征不是很明顯。研究團(tuán)隊使用了三維攝影法為足跡化石制作了數(shù)字模型,使得足跡的輪廓、深淺一覽無遺。經(jīng)過詳細(xì)研究,學(xué)者們最終將足跡歸入猛龍足跡。據(jù)計算,這些小恐龍的體長約1米,奔跑速度非常快,可以達(dá)到每秒2.4/米。 “此地生活的恐龍?zhí)S富了,最小的肉食恐龍只有50厘米,而最大的能達(dá)4米,它們穿梭在體長約9米、10米的大型植食性恐龍身旁,旁邊還有群古鳥在水畔覓食,此時一群小型馳龍類蜂擁而至,對一個觀察已久的目標(biāo)群起而攻之,完全可說是一部絕妙的恐龍世界大片!”世界權(quán)威的恐龍足跡專家、科羅拉多大學(xué)丹佛分校的馬丁·洛克利教授如此感嘆。 相關(guān)鏈接 發(fā)現(xiàn)手記 近十幾年來,我在馬陵山陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了多處恐龍足跡化石群,在和邢立達(dá)博士合作的過程中,對于恐龍足跡的認(rèn)知度和敏感性逐步提高。馬陵山不止產(chǎn)有恐龍足跡化石,還產(chǎn)金剛石,著名的“常林鉆石”就產(chǎn)于李莊恐龍足跡化石群附近的常林村。 2015年春節(jié)過后,在閑暇的時間里我通常都會去馬陵山看看,可能會隨時有新的足跡化石的發(fā)現(xiàn)。初五的晚上我在查找馬陵山資料的時候,發(fā)現(xiàn)岌山恐龍足跡化石點(diǎn)的附近就是常林村,能否找到傳說中的鉆石呢?第二天也就是2月24號一早,我同化石愛好者柳洋一起驅(qū)車30公里來帶李莊的“金雞嶺”。 “金雞嶺”是一處低矮的丘陵,也是傳說中出鉆石最多的地方,附近村落老一輩的人幾乎都撿到過鉆石。沿著鄉(xiāng)間小路緩慢行駛,我發(fā)現(xiàn)路的南部有一處水塘和裸露的巖層,這是一片人工開采出來的大坑,有著馬陵山巖體特有的紫紅色。會不會有恐龍足跡?這個念頭馬上在我腦中一閃。我們下了車就跳進(jìn)坑中,沒走十幾步,一個直徑七八十厘米的近圓形淺坑進(jìn)入眼中,感覺是那么的熟悉,因為之前在馬陵山發(fā)現(xiàn)過這么大的蜥腳類恐龍足跡。 一個、兩個、三個、四個,有規(guī)律的左右排列一直延伸到遠(yuǎn)處,恐龍足跡無疑了,我和柳洋分析著。接下來更為驚喜,不止這一列,還有幾列更清晰的,甚至可以看到趾部。在蜥腳類足跡里還穿插著三趾的獸腳類足跡,伴生著波痕。 天氣雖然冷,我們已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)的喜悅激動得渾身發(fā)熱,也期待著更精彩的發(fā)現(xiàn)。繼續(xù)向前,在高出的一塊2平米左右的平臺上又發(fā)現(xiàn)了一處鳥類足跡化石,上面還有恐龍足跡的幻跡。最讓人意想不到的是在水塘邊沿一塊較大的空地里密集分布著眾多的足跡化石,大小不一,形狀各異。當(dāng)然上面還是覆蓋了很多雜物,我們簡單清理了一下,最少有一二百只足跡化石呈現(xiàn)出不同方向的行跡,大些的基本都是三趾的。 此時,有一類足跡與眾不同引起了我的注意,行跡基本成直線型,有四列向著同一方向前進(jìn)并有交匯,足跡較小,能看見的只有兩趾,我初步判斷可能是馳龍類足跡,但也有所不同。站在這片足跡前,能感受到一種宏大的場面,不知道當(dāng)時發(fā)生了什么故事,不同種類的恐龍同時在這片土地經(jīng)過,時空凝聚,留給了我們解讀他們的線索。 作為一位具有敏銳洞察力的“化石獵人”,在這里與一億多年前的恐龍足跡相遇、對話,也是一種難得的機(jī)遇,也算是這么多年來對馬陵山恐龍足跡化石執(zhí)著關(guān)注的回報吧。 相關(guān)報道:山東發(fā)現(xiàn)恐龍足跡化石群 (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)北京青年報(屈暢):記者昨天獲悉,古生物學(xué)者在山東郯城發(fā)現(xiàn)了一大型恐龍足跡點(diǎn),其品種和數(shù)量都非常豐富。在這批足跡中,最引人矚目的是四道平行的小型恐爪龍類足跡,這是世界上首次發(fā)現(xiàn)該類足跡的擁有者有著群居的特性。 據(jù)中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)副教授介紹,山東省郯城縣李莊恐龍足跡化石群發(fā)現(xiàn)于山東馬陵山,這座山“海拔不高,但狀如奔馬,恐龍時代的地層出露較好,在沒有山頭的低矮丘陵里,第四紀(jì)耕土層之下幾十厘米就可見白堊紀(jì)巖層”。 2015年,化石愛好者在該地探索時,意外發(fā)現(xiàn)了該地密集的恐龍足跡。為了研究這批珍貴的足跡,2017年4月,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)副教授等學(xué)者組成的考察隊考察了這批足跡。 邢立達(dá)等人考察后發(fā)現(xiàn),一般來說,一個恐龍足跡點(diǎn)的恐龍足跡種類只有一兩種,但此次發(fā)現(xiàn)的足跡點(diǎn)的恐龍足跡有7種類型,包括肉食性恐龍、植食性恐龍,以及鳥類足跡,整體足跡的數(shù)量超過300個。在這些恐龍足跡中,最令邢立達(dá)等人興奮的是四道并列的兩趾型足跡,侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)的兩趾型足跡大多數(shù)屬于恐爪龍類恐龍所留。這類恐爪龍中有一種叫馳龍類,它們生性十分兇狠,常常出現(xiàn)在包括《侏羅紀(jì)世界》等恐龍電影里。 “它們每個足跡只有7至8厘米長,組成了四道始終保持平行狀態(tài)的痕跡,這是典型的群居性的體現(xiàn)。”邢立達(dá)告訴北青報記者,“此前足跡學(xué)家發(fā)現(xiàn)的馳龍類恐龍足跡大多數(shù)是獨(dú)行俠,這讓古生物學(xué)者一度懷疑影視作品中出現(xiàn)的馳龍類恐龍群體在自然史上很罕見,但此次我們發(fā)現(xiàn)首例小型馳龍類確鑿的群居性證據(jù),可以說為這個爭議畫上了句號。” 相關(guān)報道:世界首例群體小型恐爪龍類足跡被發(fā)現(xiàn) (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)法制晚報•看法新聞(張麗):6月17日晚,記者從中國地質(zhì)大學(xué)了解到,中美澳恐龍足跡考察隊的專家學(xué)者們在山東郯城發(fā)現(xiàn)了一大型恐龍足跡點(diǎn)。該批足跡中最引人矚目的是四道平行的小型恐爪龍類足跡,這是世界上首次發(fā)現(xiàn)該類足跡的造跡者有著群居的特性。 據(jù)介紹,山東省郯城縣李莊恐龍足跡化石群的發(fā)現(xiàn)屬于偶然也是必然。橫亙于臨沭、郯城、東海、新沂四個縣的馬陵山,海拔不高,但狀如奔馬,恐龍時代的地層出露較好,一直延續(xù)到臨沭岌山,在沒有山頭的低矮丘陵里,第四紀(jì)耕土層之下幾十厘米就可見白堊紀(jì)巖層。 2015年,國內(nèi)知名的恐龍獵人唐永剛與化石愛好者柳洋在該地探索時,意外發(fā)現(xiàn)了該地密集的恐龍足跡。為了研究這批珍貴的足跡,2017年4月,中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)副教授領(lǐng)隊,臨沂大學(xué)古生物所王孝理教授,張軍強(qiáng)博士,郭穎博士等學(xué)者考察了這批足跡。 一般來說,一個恐龍足跡點(diǎn)的恐龍足跡種類都是寥寥一兩種,但李莊足跡點(diǎn)的恐龍足跡卻包括了肉食性恐龍留下的三趾型中型獸腳類足跡、小型獸腳類足跡、微小型獸腳類足跡,以及兩趾型小型恐爪龍類足跡;植食性的窄間距蜥腳類足跡,寬間距蜥腳類足跡,以及鳥類足跡共七種類型,整體超過300個足跡。 “該區(qū)域從來沒有發(fā)現(xiàn)過恐龍骨骼化石,所以只有恐龍足跡可以告訴我們,這里生活過什么恐龍。”知名古生物學(xué)者,臨沂大學(xué)古生物研究所所長王孝理教授告訴記者,“此地恐龍足跡的多樣性令人震驚,這簡直就是一個活生生的白堊紀(jì)恐龍公園!” 在這些恐龍足跡中,最令學(xué)者興奮的是四道并列的兩趾型足跡,侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)的兩趾型足跡大多數(shù)屬于恐爪龍類恐龍所留。恐爪龍類恐龍包括馳龍類與傷齒龍類,前者最著名的要屬《侏羅紀(jì)世界》中那群兇猛的掠食者,后者則屬于最聰明的恐龍物種。這類恐龍的共通之處就是它們都長著大型彈簧刀般的第Ⅱ腳趾,在行走時并不與地面接觸,于是就留下了兩趾型的足跡。 “它們每個足跡只有7至8厘米長,組成了四道行跡卻始終保持平行狀態(tài),這是典型的群居性的體現(xiàn)。”邢立達(dá)告訴記者,此前足跡學(xué)家發(fā)現(xiàn)的恐爪龍類恐龍足跡大多數(shù)是獨(dú)行俠,只有一例是平行的行跡暗示著群居,這讓古生物學(xué)者對科普讀物與影視中,群居生活的伶盜龍(又譯迅猛龍)打上了大大的問號,此次我們發(fā)現(xiàn)首例小型馳龍類確鑿的群居性的證據(jù),可以說為這個爭議畫上了句號。 這批足跡發(fā)現(xiàn)于較為潮濕柔軟的古沉積物上,所以足跡的部分特征不是很明顯。研究團(tuán)隊使用了三維攝影法為足跡化石制作了數(shù)字模型,使得足跡的輪廓、深淺一覽無遺。經(jīng)過詳細(xì)研究,學(xué)者們最終將足跡歸入猛龍足跡。據(jù)計算,這些小恐龍的體長約1米,奔跑速度非常快,可以達(dá)到每秒2.4/米。 “此地生活的恐龍?zhí)S富了,最小的肉食恐龍只有50厘米,而最大的能達(dá)4米,它們穿梭在體長約9米、10米的大型植食性恐龍身旁,旁邊還有群群古鳥在水畔覓食,此時一群小型馳龍類蜂擁而至,對一個觀察已久的目標(biāo)群起而攻之,是一部絕妙的恐龍世界大片!”世界權(quán)威的恐龍足跡專家,科羅拉多大學(xué)丹佛分校的馬丁•洛克利教授深情說道。 相關(guān)報道:山東又發(fā)現(xiàn)一處侏羅紀(jì)公園!恐龍足跡化石群現(xiàn)郯城 (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)齊魯壹點(diǎn)(邱明):6月17日,一支由多名學(xué)者組成的考察團(tuán)隊對外發(fā)布,在山東郯城發(fā)現(xiàn)的白堊紀(jì)恐龍足跡點(diǎn)情況。這個足跡點(diǎn)位于臨沂市郯城縣李莊鎮(zhèn),由300多個恐龍和鳥類的足跡化石組成,其中最引人關(guān)注的是4道平行的小型恐爪龍類足跡,據(jù)稱這是世界上首次發(fā)現(xiàn)該類恐龍具有群居性的證據(jù)。 三年前偶然發(fā)現(xiàn),去年正式開始考察 馬陵山,橫跨山東臨沭、郯城和江蘇新沂等兩省的3個縣,是一條低山丘陵,北南走向綿延60余公里,以形似奔騰的駿馬而得名,是一處國家地質(zhì)公園。馬陵山上的金雞嶺以出產(chǎn)鉆石聞名,當(dāng)?shù)鼐用裨诟浇牡乇硐群蟀l(fā)現(xiàn)了國內(nèi)出產(chǎn)的兩顆最大的天然鉆石,分別重達(dá)281.25、157.786克拉。 2015年2月24日,農(nóng)歷大年初六,知名“化石獵人”、臨沂大學(xué)地質(zhì)與古生物研究所兼職教授唐永剛以及化石愛好者柳洋,從臨沂驅(qū)車來到金雞嶺“尋寶”,他們原本打算看看這里還有沒有鉆石礦藏。“看到一個人工開鑿的水塘,岸邊是巖層,下去走了十幾步就發(fā)現(xiàn)了蜥腳類恐龍足跡。”唐永剛諳熟各類恐龍足跡,此前在多地發(fā)現(xiàn)過恐龍足跡化石,而且馬陵山區(qū)域也曾多次發(fā)現(xiàn)過恐龍足跡化石。 讓唐永剛一行驚喜的是,經(jīng)過簡單清理,他們發(fā)現(xiàn)了近200個距今1億多年前的白堊紀(jì)恐龍足跡化石,其中就有小型恐爪龍類足跡,以及留在巖石上清晰的雨跡、泥裂、水波紋等印跡。除此之外,4道基本呈直線并且往同一個方向前進(jìn)的兩趾型恐龍足跡引起了唐永剛的重視,“此前學(xué)術(shù)界對這類恐龍是群居還是獨(dú)行存有爭議,這片足跡有可能是該類恐龍群居性的直接證據(jù)。” “當(dāng)時不具備正式考察的條件,就先放了起來。”唐永剛介紹,這處恐龍足跡化石群緊靠村落,貿(mào)然考察既有可能得不出翔實(shí)的結(jié)論,還會導(dǎo)致化石遭受損壞。直到2017年4月,這個村落因當(dāng)?shù)匕l(fā)展整體搬遷。由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)副教授領(lǐng)隊,臨沂大學(xué)地質(zhì)與古生物研究所教授王孝理和張軍強(qiáng)、郭穎博士等組成團(tuán)隊,開始了對這處恐龍足跡化石群的共同考察。 6月17日,隨著相關(guān)論文在以研究古生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)為主的國際學(xué)術(shù)期刊《白堊紀(jì)研究》上發(fā)表,考察團(tuán)隊正式對外發(fā)布了此次考察結(jié)果。團(tuán)隊現(xiàn)場考察雖然只有3天的時間,但后期的數(shù)據(jù)比對、數(shù)字模型制作以及論文撰寫、校對等文案工作很繁瑣,持續(xù)了近半年,再加上論文投稿后專家還需要審核,所以從正式考察到對外公布結(jié)果才間隔了一年多的時間。 在郯城縣李莊鎮(zhèn)金雞嶺的白堊紀(jì)巖層內(nèi),他們發(fā)現(xiàn)了6類恐龍和鳥類的共7類300多個足跡。其中,4道平行并且朝著同一方向行進(jìn)的小型恐爪龍足跡,說明當(dāng)時這里至少有4只小型恐爪龍在集體活動。更為重要的是,直接證實(shí)了小型恐爪龍的群居生活特性。 “這4排足跡屬于恐爪龍類的似猛龍足跡,是兩足行走的食肉恐龍,它們的后肢有4趾,第一趾退化,第二趾高高翹起像鐮刀一樣,捕食獵物時可以一下子刺破獵物身體。它們行走時留下的是第三和第四趾形成的兩趾足跡。”6月21日上午,在郯城縣李莊鎮(zhèn)恐龍足跡化石現(xiàn)場,唐永剛與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門商討下一步如何對化石群進(jìn)行保護(hù)時,向圍觀看熱鬧的人解釋如何根據(jù)這些足跡化石識別恐龍類型。 考察隊發(fā)現(xiàn)的一個獸腳類恐龍足跡,長約40厘米,根據(jù)足跡大小它屬于一只白堊紀(jì)早期的肉食類恐龍所留,體長約4米。 在普通圍觀者眼中,這些恐龍足跡化石就是一些或大或小的石坑,在唐永剛的腦海里這卻是一部活脫脫的“侏羅紀(jì)公園”系列電影大片:億年前,這里是一片臨水泥沼,體型巨大的食草恐龍喝完水拖著龐大的身軀緩緩離去,一群體型小巧又兇猛的馳龍悄悄尾隨伺機(jī)發(fā)起攻擊。 更多的足跡化石,可能被發(fā)現(xiàn) 這次公布的郯城白堊紀(jì)恐龍足跡化石群位于李莊鎮(zhèn),在當(dāng)?shù)卮迕?0多年前開采石材的石塘廢棄后形成的水塘里。如果不是因開采石材暴露了恐龍足跡化石所在巖層,這些珍貴發(fā)現(xiàn)有可能還要長眠地下許久。 “天天打這邊過,一個坑一個坑的沒看出啥。”今年63歲的王勝葉在塘邊開荒種了糧食。就在距離她耕種的4隴花生不足兩米處的砂巖上,保存著食肉恐龍留下的3個足跡。在王勝葉和其他村民看來,這些石頭坑不可能是某種動物留下的足跡。“石頭那么硬,咋踩出個坑?”有人告訴她很久很久以前這些石頭是軟泥,恐龍走過去留下了腳印,這些保留了腳印的軟泥慢慢凝結(jié)、干燥,再被沉積物填充,最終慢慢石化成了眼前的恐龍足跡化石。 也有人問既然能找到恐龍足跡化石,這附近是不是還會有恐龍骨骼或恐龍蛋化石。唐永剛說,足跡化石與骨骼化石的形成條件不同,前者需要一個固結(jié)的過程然后再填充沉積,后者要馬上覆蓋掩埋,所以一般來說恐龍的足跡化石與骨骼或蛋化石不會在同一地點(diǎn)出現(xiàn)。他還推測,如果對其他未暴露的巖層進(jìn)行清理將會發(fā)現(xiàn)更多的恐龍足跡。 |