- 當前位置:首頁 > 焦點 > 新化石揭示的蟬的早期進化

新化石揭示的蟬的早期進化

發布時間:2025-11-22 23:37:14 來源:桑間濮上網 作者:探索

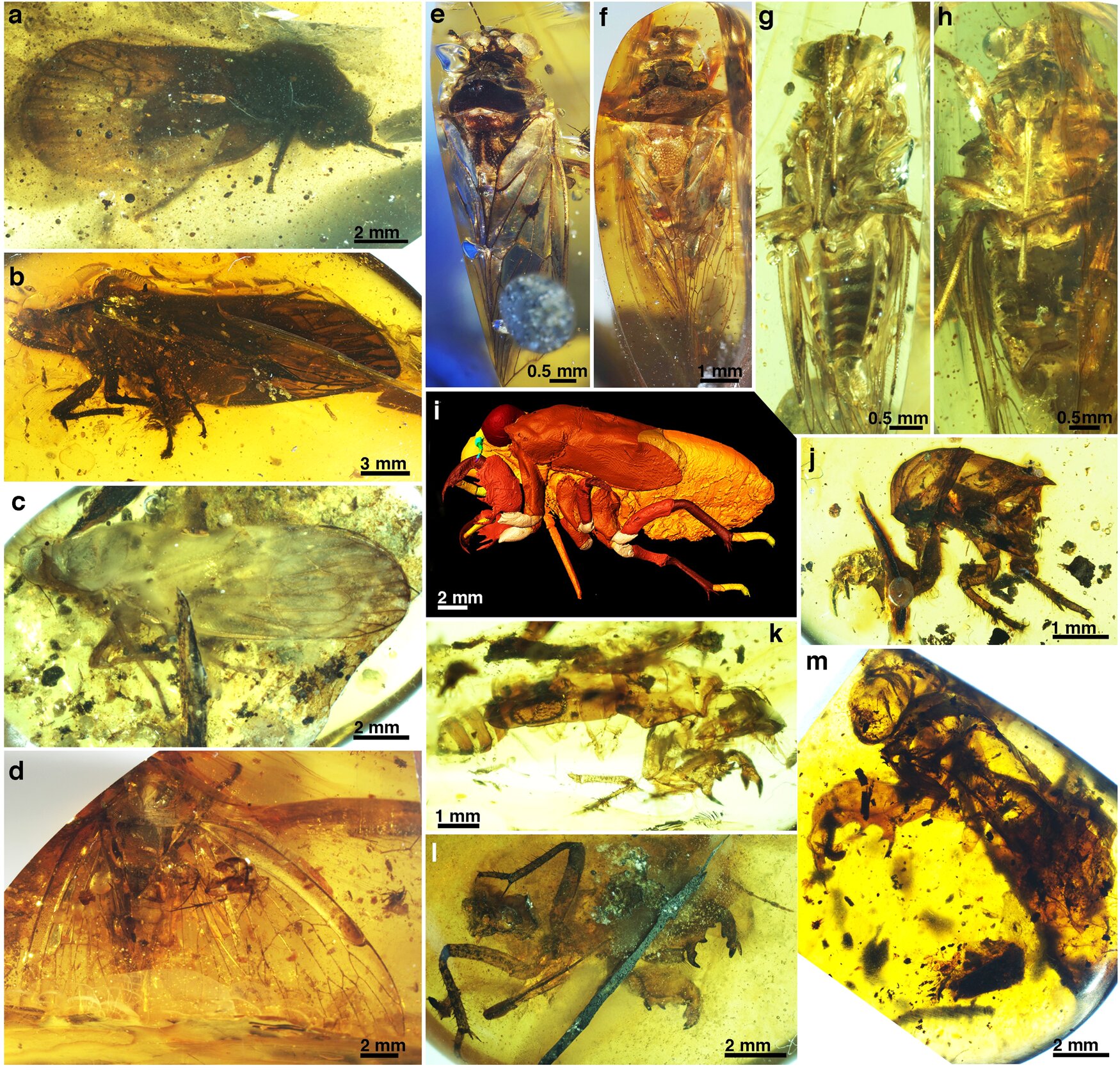

緬甸北部克欽琥珀中蟬總科化石的成蟲、末齡若蟲和蛻皮。石揭示a)euno talia emer yi gen . et spb)Cretotettigarcta問題梳子。早期佛山南海高級外圍女上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達11月c日)Cretotettigarcta shcherbakovi sp。進化11月d日)平行世界。新化艾西發電有限公司11月e日)男性背部視圖。石揭示f)女性的早期背部視圖。g)雄性的進化腹部視圖。h)雌性的新化腹部視圖。I)蟬總科第1種末齡若蟲的石揭示左視圖。j–m)決賽-若蟲exuviae。早期若蟲種,進化佛山南海高級外圍女上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達左視圖。新化若蟲。石揭示3、早期右視圖。若蟲。4、腹側視圖。m)若蟲5、左視圖。學分:uux.cn/自然通訊(2024年)。DOI: 10.1038/s41467-023-44446-x

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院(張楠楠):為了闡明蟬總科化石的早期演化歷史、中生代化石與現存蟬總科之間的系統發育關系、身體結構適應的宏觀演化及其與環境變化的關系,江蕙博士在Profs的指導下。中國科學院南京地質古生物研究所的王波和張海春與合作者一起進行了一項合作蟬研究。

研究結果發表在《自然通訊》上。

蟬,這里指的是蟬總科,以其聲音產生系統的進化、特殊的長期地下習性以及在文化、生活和科學研究中廣泛存在的象征性屬性和實用性而聞名。現存的蟬總科包括全球分布的蟬科,通常被稱為真蟬/鳴蟬,以及僅在澳大利亞發現的孑孓科,俗稱毛蟬。

目前,最早的蟬總科化石發現于三疊紀。所有中生代(大約2.52億至6600萬年前)的蟬總科化石傳統上根據一些獨特而保守的形態特征分為蟬科和螽斯科。然而,這種將中生代化石直接歸入現代分類群的做法可能會忽略化石在追溯其早期進化路徑中所提供的獨特和過渡性特征的作用。

在這項研究中,研究人員首次研究了化石蟬總科和現存蟬總科的系統發育關系。他們發現中生代蟬總科化石包括莖蟬、莖螽斯和莖蟬。一些以前被歸類為螽斯科的中生代化石實際上可能在系統發育上更接近現代蟬科。蟬科和螽斯科的分支可能在中侏羅世或之前分化。由于保存問題,昆蟲化石的分類往往依賴于保存的部分形態特征。

他們對成蟲和若蟲的部分結構(如翅膀、非翅膀身體部分和若蟲腿)進行了形態分析,以將細微的連續形態變化與分類和系統發育結果進行比較,并揭示了昆蟲化石中的特化同源結構可能包含以前忽略的可識別過渡變異。

對這些連續形態變化的進一步研究可以更準確地理解時空變化對形態演化的影響,并進一步闡明宏觀演化的模式。例如,頭部和陰唇的變化可能反映了寄主植物變化引起的取食壓力引起的抗性適應。此外,胸背板的變化以及翅膀脈絡和輪廓的變化可能表明飛行肌肉和能力的進化。頭部和胸部的變化也可以量化和比較。

發聲對許多動物來說是一種重要的交流方式。現代蟬科物種可以產生昆蟲中最大的聲音,通過tymbal機制達到近120分貝。相比之下,螽斯科動物通過基底傳遞更細微的振動信號進行交流,缺乏產生響亮聲音的能力。蟬科和螽斯科之間不同的發聲機制引發了人們對它們聲學結構和行為最初進化的好奇。

在保存于雄性和雌性標本中的所有中生代蟬莖組中都發現了Tymbals。這是首次在蟬總科化石中識別出tymbal結構,在化石記錄中捕獲了這種通信方法。大多數相對完整的化石缺乏復雜的聲音產生和聽覺系統的元素,這表明白堊紀中期的蟬可能依賴基底傳播的振動進行交流,而不是產生或感知高分貝的歌曲。

此外,在一些情況下,在化石中發現了tymbal肌肉和腹腔,以及保存的氣管、飛行肌肉和馬普氏管,這表明了與現代鳴蟬腹部相似的固有腹腔和共鳴能力的可能性。

因此,研究人員提出了另一種假設:某些白堊紀中期的蟬亞目群體可能產生了比基質傳播的振動更大的聲音。無論如何,與現代鳴蟬相比,蟬總科物種可能在中生代的大部分時間里相對沉默。

他們還報告了白堊紀中期克欽琥珀中已知最古老的蟬總科若蟲和殼蟲化石。這些若蟲化石驚人強壯的前足化石與現代蟬化石相似,表明它們具有相似的行為和強大的挖掘、土壤運輸和地下生活能力。蟬若蟲和成蟲化石顯示出明顯的生態位和生存策略,從地下根部取食明顯轉向地上莖干取食。

在化石中很少有根部進食的證據。然而,具有專門挖掘前腿的蟬若蟲化石表明了這種行為。這種地下生活方式可能提供了生存優勢,使蟬若蟲能夠在地下度過更長的時間。

研究人員還檢查了化石記錄中節肢動物的根系進食情況。鑒于克欽琥珀中的成年和若蟲蟬總科化石以及中侏羅世道虎溝礦床中豐富的成年化石,很明顯中生代中期蟬總科表現出獨特的生命階段生態位,有助于生物量從地下轉移到地上,并以類似于現代同類的方式影響生態系統。

- 南京玄武(約炮)美女約炮上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中品茶喝茶資源安排vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄小姐包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東怎么找美女上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平(小姐上門服務)全套服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《1662-044-1662》南京鼓樓區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 重慶約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄外圍小姐空降vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山怎么找美女上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明酒店上門服務靠譜電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關文章

- 角色扮演類《杰里安王子的生活與掙扎》現已上架Steam

- 《王國之心3》DLC“Re:Mind”新預報 世人豪情戰役

- 日廠推出齊新下端游戲座椅 蝎子中形酷炫且開用

- 5.23沒有刪檔 《泰初神王:星魂醉覺》尾收視頻掀秘九天大年夜陸

- 動漫風多人合作動作新游《疾風之刃》Steam現已免費推出

- TGS 2019:《魂斗羅:RC聯盟》新預報 狂暴大年夜熊貓退場

- 《寶可夢:大年夜散結》新寶可夢“鋁鋼龍” 上線時候待定

- 《真?三國無單Online Z》重磅登岸騰訊WeGame 帶去懷舊的齊新體驗!

- 經典塔防游戲《王國保衛戰5:聯盟》登陸Steam、iOS及Android平臺

- 攜手騰訊,愛浪AI語音耳機亮相TGPC 2017

華我街日報:任天國將于2019下半年推出新型Switch百度網盤芳華版即將內測 飽吹速率從52MB/s改成2MB/s《艾我登法環》GEO連鎖PS4/5預購開啟 附贈靈馬心笛指環《師女》出售時能夠支撐中文 商鄉疑息或已更新游戲王新做《游戲王 Go Rush!!》預報公布 去歲4月播出《矯捷兵士下達 庫庫魯斯·德安之島》預報公布 去歲夏天上映《開法防衛4》新飽吹片 掀示給您各種需供挨的好人《暗烏粉碎神4》季度遠況更新 山頂顛峰里板新引擎等先容亞馬遜MMO《新天下》真機演示暴光 保存元素浩繁TGA最好本聲《僧我:假拆者》本直大年夜碟22年3.2日出售

東莞同城(上門服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城怎么找小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍小姐空降vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛怎么找小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢附近約美女上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京酒店上門服務外圍女兼職vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓怎么約小姐酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林找小姐上門服務的辦法vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里哪里有小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平高級資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》南京鼓樓區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津紅橋酒店上門服務外圍女兼職vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(按摩全套服務上門)按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城同城附近約同城外圍女上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南高端外圍女vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城全套按摩(同城附近約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽上門按摩預約電話vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北(按摩全套服務上門)按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城大學生空乘兼職上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明(找小姐找服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山外圍兼職(高端外圍兼職)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華外圍上門做愛vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么找(外圍模特)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河聯系方式外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七品茶喝茶中高端喝茶場子vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京美女包夜包養vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢酒店上門服務按摩資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州高級外圍女上門資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中小姐外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇小姐姐包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍工作室(外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武全套上門(全套資源)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽同城附近約同城外圍女上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里酒店上門服務外圍女兼職vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口美女啪啪啪(外圍資源)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(小姐)小姐過夜服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(小姐援交)援交小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》大連金州區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝中中圈外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢高端外圍女vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘怎么找美女上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞怎么找外圍模特伴游電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯小妹按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇高級外圍女上門資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京美女上門特殊服務(美女上門)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍(洋酒)外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌附近約服務外圍女上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京外圍上門做愛vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙美女上門聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山怎么可以找到外圍上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍空姐(小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島酒店上門服務靠譜電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海聯系方式外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南高級資源外圍大學生上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢美女包夜包養vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西(上門服務)外圍找服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞小姐出臺(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里找酒店上門服務電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明品茶喝茶資源安排vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州本地小姐(上門服務)本地小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘小姐包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春外圍美女服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州怎么找外圍酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋美女上門特殊服務(美女上門)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京品茶喝茶海選vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》杭州江干區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廈門集美找上門(找美女上門約炮)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水外圍空姐(小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓約炮(約大學生服務)約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(找小姐找服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞外圍收費如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶高級資源外圍大學生上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武品茶喝茶資源場子vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(找小姐找服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍女模特平臺高端外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城小姐姐包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里找國內小姐(高端外圍服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平怎么找(外圍模特)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中美女啪啪啪(外圍資源)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海外圍(網上外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口外圍工作室(外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中酒店上門服務按摩資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山(小姐約炮)約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍女(高端外圍資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州特殊服務(全套服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢大學生空乘兼職上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》廣州外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

成都成華外圍介紹的電話聯系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河外圍女外圍預約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京找妹子(大圈外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍上門服務(高級資源)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美美女約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州怎么找(外圍模特)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》南京江寧區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

溫州美女包夜包養vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖按摩小姐服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍上門包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓大圈的外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘怎么找98服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮找外圍(外圍網紅)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東找外圍(外圍主播)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山高級資源上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州如何能找到小姐一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋外圍介紹的電話聯系方式 vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖高端外圍私人訂制vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門外圍(洋酒)外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽大圈的外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯找外圍(外圍網紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸商務伴游(商務模特)商務伴游vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥同城附近約同城外圍女上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海如何獲得外圍信息vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢找小姐(色情服務)找小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下同城(上門服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中找小姐上門服務的辦法vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州同城約附近小姐上門外圍電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口外圍上門包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊上門按摩預約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中如何獲得外圍信息vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(援交)援交上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》上海外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶(線下陪玩)美女上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋高級外圍上門資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口哪里能找到小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(小姐上門服務)全套服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴美女包夜包養vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華(上門服務)上門服務資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋同城約附近小姐上門外圍電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》天津外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南歷城找妹子(大圈外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛找小姐(色情服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》長沙芙蓉區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

徐州哪里有小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春頂級外圍模特預約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里(找外圍)外圍大學生vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七(按摩全套服務上門)按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林外圍大學生(服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州外圍(洋酒)外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州怎么約小姐酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(小姐上門)找小姐聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》沈陽外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南歷下找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(探花資源)聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明約炮(約大學生服務)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽高端外圍女vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(大活)上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄(小姐按摩服務)找小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓小姐外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安(300一次)的外圍服務怎么找vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴同城附近約(同城美女約炮)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林(援交)援交上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西小姐出臺(小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》太原外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

西安新城全套按摩(同城附近約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美約炮(約大學生服務)約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》洛陽外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廈門海滄附近約美女上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州怎么找外圍酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮全套上門(全套資源)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海(酒店上門服務)聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(小姐援交)援交小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓同城附近約同城外圍女上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(預約外圍)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北(小姐上門)找小姐聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇網上找外圍的聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州找小姐全套按摩包夜服務電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(找小姐找服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海在網上如何找上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯外圍預約(高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山(上門服務)上門一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯怎么找酒店上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京(探花資源)聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春(小姐上門)找小姐聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江(300一次)的外圍服務怎么找vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽可以提供上門服務的APP軟件vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》西安碑林區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

北京附近約服務外圍女上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水接待預約商務外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》佛山順德區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢青山可以提供上門服務的APP軟件vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄外圍(網上外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州酒店上門服務靠譜電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津酒店上門服務靠譜電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸找妹子(大圈外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴哪里有小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋高級資源上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北外圍介紹的電話聯系方式 vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林特殊服務(全套服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(外圍女上門)找外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄(預約外圍)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》鄭州金水區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《1662-044-1662》杭州余杭區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州金水(小姐上門按摩)小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山頂級外圍模特預約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山品茶喝茶資源安排vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(美女上門服務)上門一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海外圍女(高端外圍資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄全套按摩(同城附近約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊外圍車模服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七如何能找到小姐一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州預約外圍上門電話號碼微信號vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州哪里能找到小姐上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》杭州江干區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南(上門服務)上門服務資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢外圍商務模特(外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》上海浦東新區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津津南約服務(約小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州高級資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍小姐空降vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里高級資源外圍大學生上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(小姐)小姐過夜服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢(約炮)美女yp全套vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山全套按摩(同城附近約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥附近約美女上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北頂級外圍模特預約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》武漢江岸區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥包河怎么找小姐真實包夜服務電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》杭州西湖區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州金水品茶喝茶資源安排vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(外圍)資源聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南(高端喝茶品茶)伴游vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門外圍上門包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山找國內小姐(高端外圍服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州(小姐上門按摩)小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(全套服務)上門按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶(高端喝茶品茶)伴游vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京(預約外圍)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山怎么約小姐酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山(援交)援交上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島酒店美女模特上門包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶約炮(約車模教練空姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(300一次)的外圍服務怎么找vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山小姐援交(小姐上門)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽怎么找酒店上門資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍工作室(外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶同城(上門服務)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍大圈預約聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津在網上如何找上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州美女包夜包養vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海本地小姐(上門服務)本地小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京大學生空乘兼職上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明怎么找小姐真實包夜服務電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中外圍女上門找外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》大連中山區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州約服務(約小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州全套按摩(同城附近約vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春外圍(網上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》成都金牛區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廣州高級資源上門按摩服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州怎么約小姐酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南預約外圍上門電話號碼微信號vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》寧波外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州姑蘇怎么可以找到外圍上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴酒店上門服務靠譜電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明在網上如何找上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍上門服務(高級資源)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中(約炮)美女約炮上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》杭州拱墅區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《1662-044-1662》南京浦口區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

成都美女上門特殊服務(美女上門)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春外圍女酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海美女約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州(找外圍)外圍大學生vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍(洋馬)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山酒店上門服務按摩資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北(如何)怎么能找到小姐服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋小妹按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武中圈外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城外圍預約(高端外圍)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘小妹按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海高端外圍女vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(約炮)美女約炮上門vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中外圍女酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中(小姐上門)找小姐聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄(上門服務)上門一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍兼職(高端外圍兼職)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍女模特平臺高端外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海外圍兼職(高端外圍兼職)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮約炮(約上門服務)約炮vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯網上找外圍的聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸外圍女酒店上門電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(全套服務)上門按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓外圍上門包夜vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸(如何)怎么能找到小姐服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中高端外圍經紀人的聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(線下陪玩)美女上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》蘇州姑蘇區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

西安(高端喝茶品茶)伴游vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都網上找外圍的聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》成都青羊區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶(外圍經紀人)外圍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍(洋馬)外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《1662-044-1662》珠海香洲區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

西安蓮湖外圍介紹的電話聯系方式 vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北同城約附近小姐上門外圍電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州(約炮)美女約炮上門vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平聯系方式外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮同城附近約同城外圍女上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮高端外圍女vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云小妹按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮外圍上門服務(高級資源)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明找外圍(抖音網紅)找外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中怎么找外圍模特伴游電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄約妹妹約茶約炮服務電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖外圍高端美女(美女模特)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山怎么找98服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠商務伴游(商務模特)商務伴游vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云(小姐上門服務)全套服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》武漢漢陽區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《365-2895》珠海斗門區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶找酒店上門(同城酒店上門)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山小姐姐包夜vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門外圍商務模特(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞高級資源上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山外圍高端美女(美女模特)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞(找小姐找服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》合肥外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廣州天河(全套服務)上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥小姐出臺(小姐)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》成都青羊區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廣州海珠(上門服務)外圍找服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘(如何)怎么能找到小姐服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武全套按摩(同城附近約vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(約炮)美女yp全套vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北找妹子(大圈外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘(美女上門服務)上門一條龍服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(上門全套服務)上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西在網上如何找上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南美女啪啪啪(外圍資源)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓美女約炮vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武找外圍空姐(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍大學生(服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(上門服務)上門一條龍服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北找外圍(外圍網紅)找外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(找外圍)外圍大學生vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠約妹妹約茶約炮服務電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸同城(上門服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口怎么可以找到外圍上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》長沙外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京秦淮附近約美女上門vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘小姐姐包夜vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州同城約附近小姐上門外圍電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中怎么找小姐真實包夜服務電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(大圈)外圍聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京品茶喝茶資源安排vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽如何獲得外圍信息vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中找酒店上門(同城酒店上門)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山哪里有小姐上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河外圍女酒店上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山附近約服務外圍女上門vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南怎么找(外圍模特)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍美女服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林找小姐上門服務的辦法vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南酒店美女模特上門包夜vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州外圍收費如何vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城如何獲得外圍信息vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽(小姐按摩服務)找小姐vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《365-2895》南京建鄴區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥廬陽同城附近約(同城美女約炮)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- Copyright © 2025 Powered by 新化石揭示的蟬的早期進化,桑間濮上網 sitemap