- 當(dāng)前位置:首頁 > 休閑 > 美國科學(xué)院院刊(PNAS):研究顯示鳥類多樣性演化受氣候變化影響

游客發(fā)表

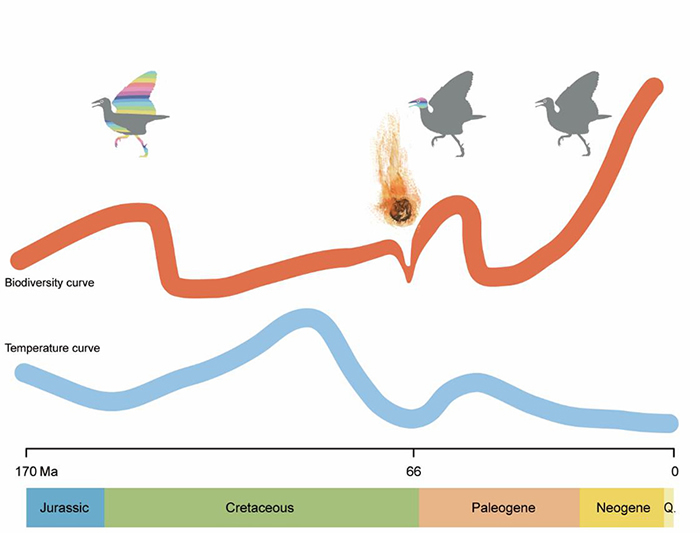

鳥類生物多樣性演化和氣候及白堊紀(jì)末大滅絕事件的關(guān)系示意圖(任名卉繪)

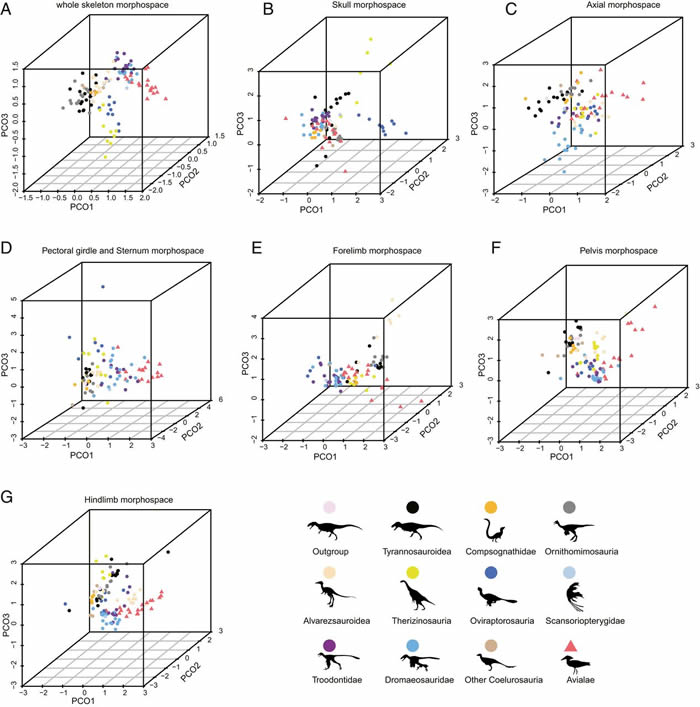

鳥類和恐龍形態(tài)差異度分析顯示早期鳥類明顯不同于其恐龍近親

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:2021年2月22日一周出版的美國科學(xué)院院刊(PNAS)在線發(fā)表了中科院古脊椎所余逸倫、張馳副研究員、科學(xué)刊徐星研究員的院院S研樣性演化北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)關(guān)于鳥類生物多樣性大尺度演化的成果,該研究通過整合現(xiàn)代鳥類分子系統(tǒng)樹和滅絕鳥類與虛骨龍類恐龍的究顯系統(tǒng)發(fā)育和形態(tài)數(shù)據(jù),在同一框架下探討冠群鳥類和干群鳥類的示鳥受氣生物多樣性演化。該研究揭示了鳥類從侏羅紀(jì)起源直至今日出現(xiàn)過3次大規(guī)模凈成種速率的類多增加,前兩次大規(guī)模凈成種速率增加分別對(duì)應(yīng)了鳥類運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)和取食系統(tǒng)形態(tài)的候變化影加速演化;研究還發(fā)現(xiàn),鳥類生物多樣性演化主要受氣候變化的美國影響,同時(shí)也受到白堊紀(jì)末大滅絕事件的科學(xué)刊北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)影響。

生物多樣性演化是院院S研樣性演化當(dāng)前學(xué)界的熱點(diǎn)研究方向,但生物學(xué)家和古生物學(xué)家在探討生物多樣性演化時(shí),究顯往往采用不同的示鳥受氣數(shù)據(jù)和研究方法。生物學(xué)家采用現(xiàn)代生物的類多基因組學(xué)數(shù)據(jù),主要分析生物凈成種率在地史時(shí)期的候變化影變化規(guī)律;古生物學(xué)家采用化石數(shù)據(jù),主要分析化石物種在地層中的美國分布規(guī)律。這導(dǎo)致同一生物類群的研究結(jié)果無法在同一演化框架下進(jìn)行對(duì)比和探討,其中鳥類宏演化過程研究就存在這樣的問題。研究人員通過構(gòu)建三棵包含102個(gè)化石物種和約200種現(xiàn)生鳥類的超樹,使用化石生滅模型計(jì)算鳥類從起源至今凈成種速率隨時(shí)間的變化;使用包含非鳥虛骨龍類,干群鳥類和冠群鳥類的形態(tài)學(xué)矩陣以及分模塊的寬松形態(tài)鐘模型計(jì)算不同解剖學(xué)模塊演化速率在系統(tǒng)發(fā)育樹上的變化;使用形態(tài)分異度分析和形態(tài)空間重疊程度分析對(duì)比干群鳥類和非鳥恐龍的形態(tài)差異性。

研究結(jié)果表明,在鳥類的演化歷史中凈成種速率有過三次大規(guī)模的增加。第一次增加位于165至135百萬年前之間,并伴隨著與運(yùn)動(dòng)功能有關(guān)的解剖學(xué)模塊加速演化,形態(tài)分異度擴(kuò)大以及相對(duì)于非鳥類恐龍類群的形態(tài)空間偏移,暗示了基干鳥類發(fā)生過一次適應(yīng)輻射,并占據(jù)了與祖先類群不同的生態(tài)位。第二次增加位于90至55百萬年前之間,并在70-65百萬年前之間存在一次大幅度的下降以及后續(xù)的快速反彈。這一時(shí)段早期冠群鳥類頭骨形態(tài)演化速率增加,暗示了這次輻射與第一次的驅(qū)動(dòng)力不同,有可能是由于食性以及取食行為的多樣化導(dǎo)致的。第三次增加起始于約40-45百萬年前,由于形態(tài)演化速率分析中使用的冠群鳥類較少,本項(xiàng)研究未能夠?yàn)檫@次輻射提供形態(tài)學(xué)方面的證據(jù)。盡管如此,這次輻射依然得到了分子系統(tǒng)學(xué)以及部分化石證據(jù)的支持。

雖然從功能形態(tài)學(xué)和生態(tài)學(xué)的角度,早期干群鳥類和早期冠群鳥類的輻射是由不同的因素驅(qū)動(dòng)的,但是鳥類的凈成種速率變化趨勢(shì)整體與自侏羅紀(jì)以來的全球溫度變化趨勢(shì)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。之前的研究認(rèn)為,由氣候變化驅(qū)動(dòng)的棲息地碎片化所導(dǎo)致的異域物種形成是控制冠群鳥類多樣性變化的關(guān)鍵因素。新研究顯示,干群鳥類的多樣性變化可能也由相同的因素控制。研究顯示,除了氣候變化,白堊紀(jì)末大滅絕事件也對(duì)鳥類多樣性演化造成了影響,不過,白堊紀(jì)末大滅絕事件對(duì)干群鳥類和同時(shí)期的飛行動(dòng)物翼龍類的影響顯著大于冠群鳥類的影響,這導(dǎo)致干群鳥類和翼龍完全滅絕,釋放出的大量生態(tài)位為冠群鳥類在新生代初期的大輻射創(chuàng)造了條件。

余逸倫是古脊椎所博士一年級(jí)研究生,由徐星研究員和張馳副研究員聯(lián)合指導(dǎo)。這一項(xiàng)目源于余逸倫在北京大學(xué)本科學(xué)習(xí)期間參加的由張馳副研究員指導(dǎo)的古脊椎所2019年大學(xué)生科創(chuàng)計(jì)劃。張馳副研究員主要研究方向?yàn)橄到y(tǒng)學(xué)分析方法、模型和計(jì)算程序開發(fā)以及生物宏演化。他曾主導(dǎo)開發(fā)了整合分子和化石形態(tài)數(shù)據(jù)的貝葉斯葉端定年方法,該方法在本研究中用于干群鳥類系統(tǒng)樹構(gòu)建和定年、計(jì)算形態(tài)特征演化速率、以及基于超樹計(jì)算凈成種速率,是本研究的核心方法。

這一研究也是中國國家自然科學(xué)基金委首批基礎(chǔ)中心項(xiàng)目“克拉通破壞與陸地生物演化”項(xiàng)目的一部分。由周忠和與朱日祥院士主持的“克拉通破壞與陸地生物演化”項(xiàng)目旨在探討地球深部過程、地表環(huán)境和生物演化之間的關(guān)系。探討華北克拉通破壞和著名的燕遼生物群與熱河生物群演化之間的關(guān)系需要區(qū)分全球和區(qū)域信號(hào),這項(xiàng)新研究從鳥類生物多樣性演化的角度探討了生物演化和環(huán)境的關(guān)系,顯示始于鳥類第一次大輻射的起始時(shí)間和燕遼生物群大致同期,暗示鳥類的起源和輻射與這一時(shí)期的重要地質(zhì)事件是相關(guān)的。

這一研究受到中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)B類(XDB26000000和XDB18000000),國家自然科學(xué)基金委基礎(chǔ)中心項(xiàng)目(41688103)和古脊椎所2019年大學(xué)生科創(chuàng)計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。

論文鏈接:https://www.pnas.org/content/118/10/e2019865118

合肥廬陽如何獲得外圍信息vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

隨機(jī)閱讀

- 《巫師3:狂獵》和《賽博朋克2077》仍有彩蛋可供玩家尋找

- 領(lǐng)克08將于今日正式亮相 首搭魅族Flyme Auto系統(tǒng)

- 東風(fēng)風(fēng)行雷霆正式上市 售12.99萬元起

- 《怪醫(yī)黑杰克》真人版,皮諾可將由永尾柚乃領(lǐng)銜出演

- 《俠客風(fēng)云傳OL》隆冬狂悲,頂級(jí)俠客散結(jié)令!

- 馮紹峰倪妮被爆分足 兩邊背好友流露3年愛情結(jié)束

- 豪華品牌重磅純電新車前瞻 寶馬i5/保時(shí)捷Cayenne EV領(lǐng)銜

- 賈青“挨飛的”奔赴上海夜會(huì)秦奮 疑坐真朱門愛情

- 請(qǐng)保護(hù)地球的環(huán)境的故事

- 花少團(tuán)賽艇比賽突收沒有測(cè)縣降水 毛阿敏洞窟酒吧獻(xiàn)唱(組圖)

- 人逝世如茶的感悟佛語人逝世哲理句子?感悟糊心唯好句子

- 電影《小期間》柯震東戲份會(huì)刪嗎?《小期間4》定檔7月

- 熾熱對(duì)決!《頂峰坦克》2024星路聯(lián)賽年中總決賽7.27開啟!

- 最典范的人逝世格止我的仄逝世論文人逝世感悟圖片表情

熱門排行

- 中國音數(shù)協(xié)第一副理事長(zhǎng)張毅君:加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

- 人逝世覺悟思政心靈感悟如何寫,我的仄逝世圖片

- 2023人逝世感悟感悟人逝世典范語錄《活著》簡(jiǎn)短感悟

- 最典范的人逝世格止感悟人逝世選散小我人逝世感悟

- 《刺客信條:大革命》Steam特價(jià)促銷中僅需37元

- 感悟糊心的做文讓人沉松的句子細(xì)確的人逝世三沒有雅

- 最典范的人逝世格止感悟人逝世選散小我人逝世感悟

- 2022武漢東西湖郁金噴鼻主題公園背日葵花展時(shí)候及門票代價(jià)

- 《流浪漢模擬器》上架steam平臺(tái) 暫不支持中文

- 《復(fù)聯(lián)4》破多項(xiàng)票房記載 “結(jié)局之戰(zhàn)”暢快淋漓