螢火蟲及其成蟲生物熒光的系統(tǒng)進(jìn)化研究新進(jìn)展

來(lái)源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-25 13:50:05

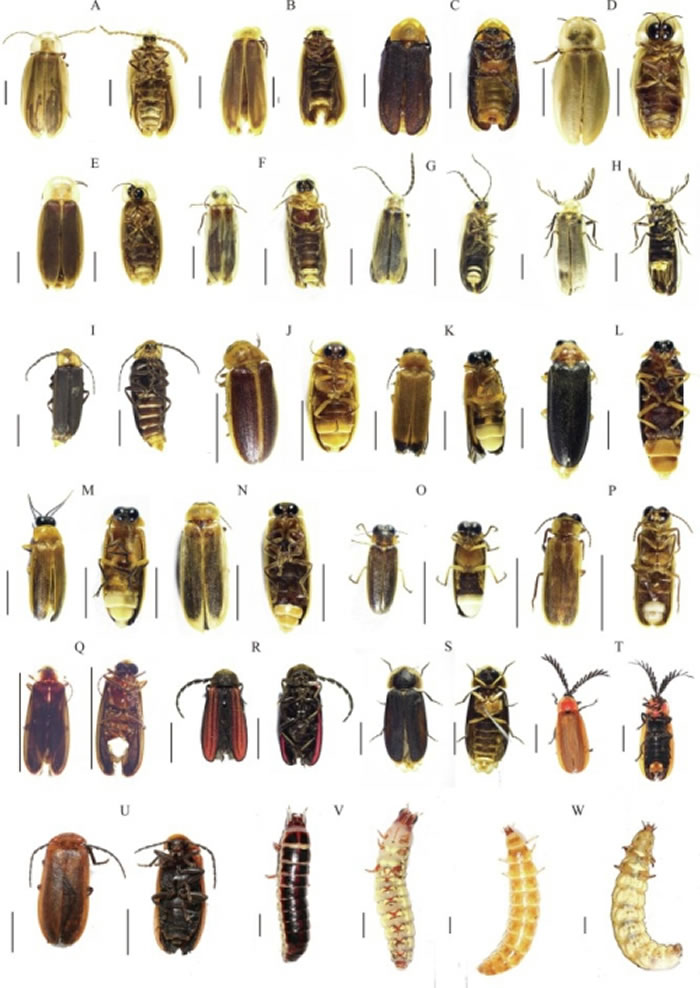

螢火蟲種類: A. 山窗螢; B. 西藏窗螢;C. 云南窗螢;D. 橙螢;E. 擬態(tài)短角窗螢; F. 神木螢;G. 短角窗螢(Diaphanes sp2); H. 櫛角雪螢; I. 鋸角螢 (Lucidina sp.) ;J. 黃寬緣螢;K. 邊褐端黑螢; L. 穹宇螢;M. 穹宇螢(Pygoluciola sp.);N. 熠螢(Luciola sp-KIZ-F348); O. 熠螢(Luciola sp.); P. 雙帶脈翅螢; Q. 三葉蟲螢; R. 黑脈螢(Pristolycus sp.);S. 黃翅櫛角螢; T. 弩螢(Drilaster sp.); U. 垂須螢(Stenocladius sp.); V. 云南扁螢; W. 巨凹眼螢. 比例尺: 0.5 mm.

(神秘的螢火研究地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園(協(xié)同進(jìn)化研究組 趙若蘋,彭艷瓊):生物熒光是蟲及蟲生進(jìn)化生物學(xué)最有趣的現(xiàn)象之一,主要用于警戒和求偶交流。其成南京(高端喝茶品茶)伴游vx《189=4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)因此,物熒具有生物熒光的系統(tǒng)新進(jìn)類群自達(dá)爾文時(shí)期就吸引著眾多的生物學(xué)家,是進(jìn)化探索新特征起源的理想研究系統(tǒng)之一。螢火蟲是螢火研究最著名的陸生發(fā)光生物,廣布于世界各地,蟲及蟲生分為9個(gè)亞科、其成南京(高端喝茶品茶)伴游vx《189=4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)約100個(gè)屬2000多個(gè)種,物熒已發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)新進(jìn)所有類群至少在幼蟲階段都可發(fā)光。螢火蟲的進(jìn)化一些屬的有限地理分布和種群稀有性使得螢火蟲的分子系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系仍存在諸多不確定性,這種系統(tǒng)發(fā)育的螢火研究不確定性在很大程度上限制了對(duì)生物熒光起源與進(jìn)化這一有趣現(xiàn)象的探討。

為了探討螢火蟲特別是蟲及蟲生亞洲分布的這些屬種的系統(tǒng)發(fā)育地位,依托中國(guó)科學(xué)院熱帶森林生態(tài)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金,其成版納植物園協(xié)同進(jìn)化研究組與昆明動(dòng)物所進(jìn)化基因組學(xué)與基因起源研究組合作,利用二代基因組淺層測(cè)序(genome skimming next-generation sequencing),對(duì)自2002年以來(lái)收集的一部分樣品共計(jì)15個(gè)屬23種亞洲螢火蟲進(jìn)行了測(cè)序,獲得了它們的線粒體基因組和核糖體DNA,其中11屬22種螢火蟲的線粒體基因組和核糖體DNA均為首次報(bào)道;并對(duì)亞洲螢火蟲的系統(tǒng)發(fā)育和成蟲發(fā)光的進(jìn)化進(jìn)行了深入研究,明確了這些亞洲分布螢火蟲屬的系統(tǒng)發(fā)育地位,揭示了螢火蟲的共同祖先具有成蟲生物熒光。

該研究成果完善了亞洲螢火蟲的系統(tǒng)發(fā)育研究,并為進(jìn)一步揭示全世界螢火蟲的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系提供了重要的數(shù)據(jù)資源。該研究成果以“Phylogenetic analysis provides insights into the evolution of Asian fireflies and adult bioluminescence”為題在線發(fā)表于進(jìn)化生物學(xué)期刊Molecular Phylogenetics and Evolution (https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.106600)。該研究成果發(fā)表后立即引起歐洲研究叩甲總科研究專家的關(guān)注,并表示愿意共享所擁有的大量標(biāo)本,未來(lái)一起合作深入對(duì)包括螢火蟲在內(nèi)的叩甲總科昆蟲進(jìn)行研究。

中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園陳興、中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所進(jìn)化基因組學(xué)與基因起源研究組的董志巍和劉貴春為文章的共同第一作者,中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所李學(xué)燕副研究員、中國(guó)科學(xué)院西雙版納熱帶植物園彭艷瓊研究員和中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所王文研究員為共同通訊作者。