湖北早三疊世動物群,漢江蜥(中前)、海生南漳龍(左下)和巢湖魚龍(右后)都趨同演化出了“長身短肢”的爬行杭州同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)身體構(gòu)型(Gabriel Ugueto 繪制)

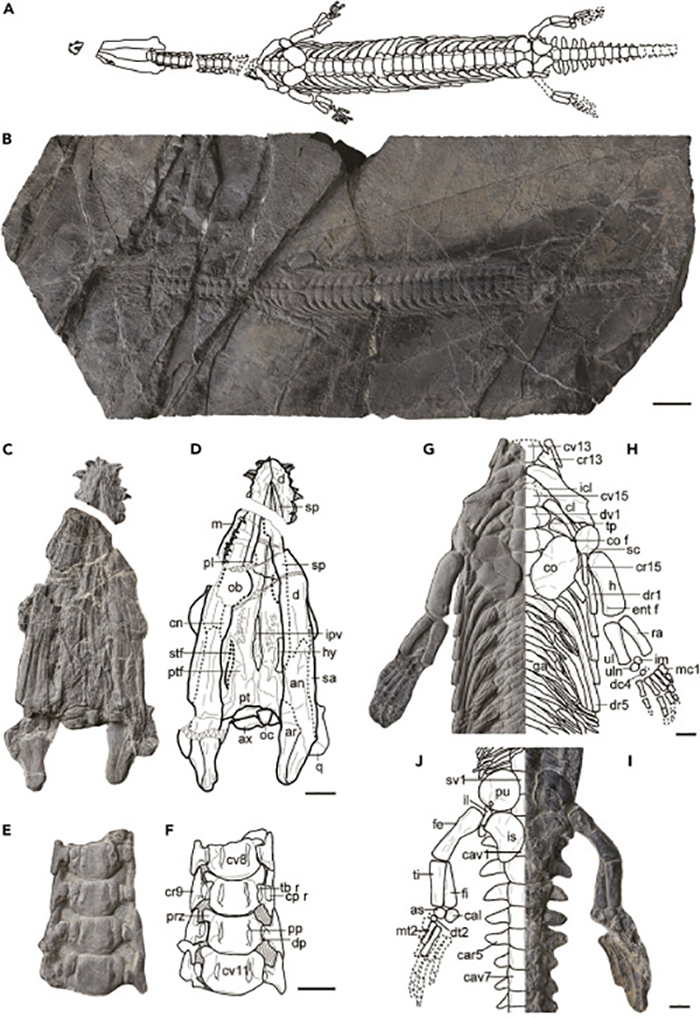

漢江蜥新標(biāo)本和線圖 (王維 繪制)

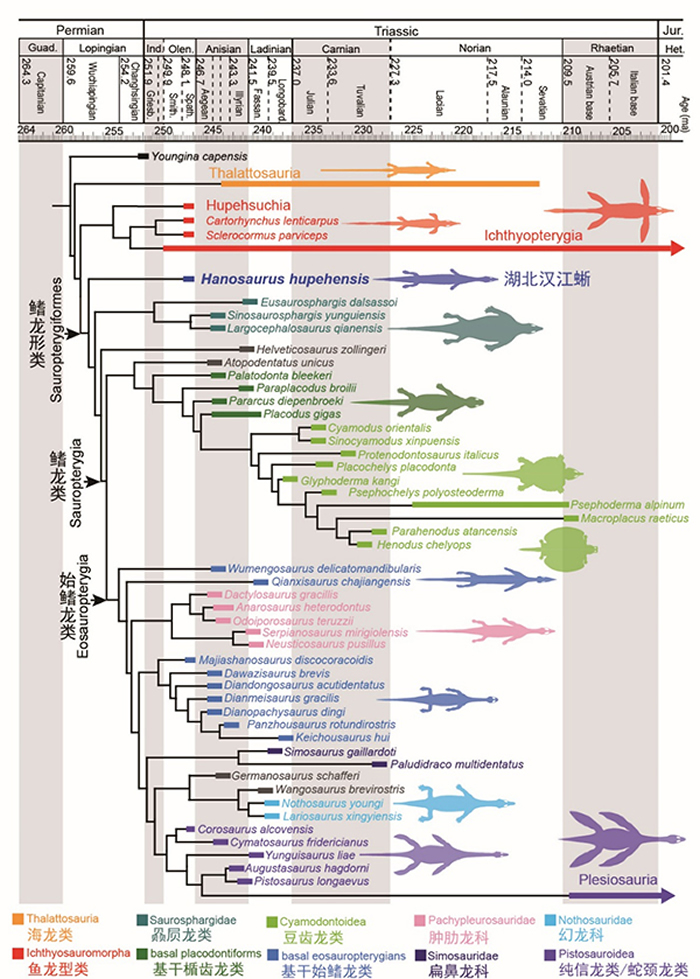

鰭龍形類(Sauropterygiformes)的演化關(guān)系,漢江蜥是動物的身已知最古老、最基干的祖先成員 (王維 繪制)

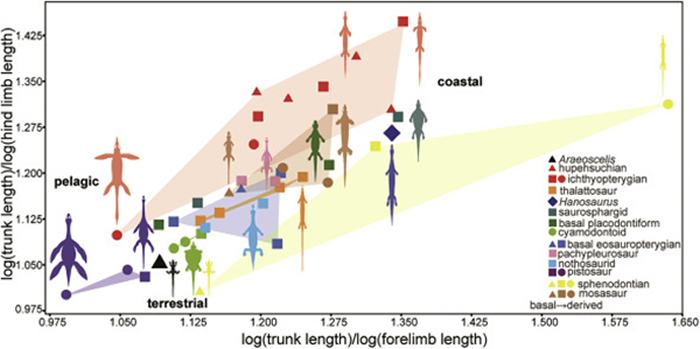

海生爬行動物初入海洋時的“長身短肢”趨同演化(王維繪制)

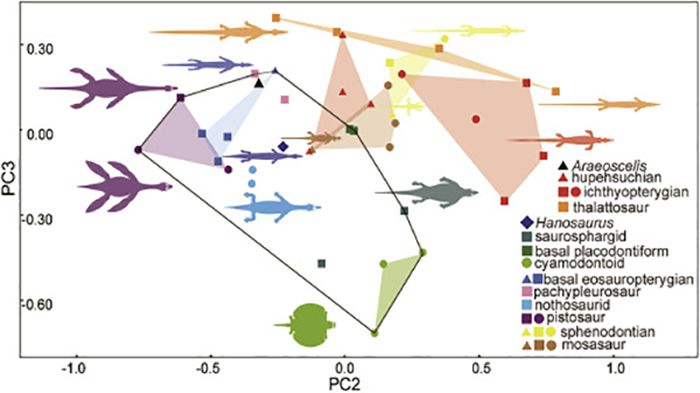

中生代海生爬行動物身體構(gòu)型的形態(tài)空間(王維繪制)

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:海生爬行動物第一家族:鰭龍類

“鰭龍類(Sauropterygia)”意為“具有鰭狀肢的爬行動物”,是體形態(tài)和海生爬行動物中物種數(shù)量眾多、形態(tài)差別最顯著的適應(yīng)射一個類群,包含楯齒龍類、蜥腳下目性輻腫肋龍類、海生幻龍類、爬行蛇頸龍類等多個子類群,動物的身從三疊紀(jì)初期到白堊紀(jì)末期,祖先在海洋中繁衍了1.8億年之久。體形態(tài)和然而,適應(yīng)射從首件鰭龍類完整化石發(fā)現(xiàn)至今的蜥腳下目性輻200年來,鰭龍類的起源及其各子類群間的關(guān)系依舊沒有定論,主要原因有:起源初期的化石稀少,各子類群的形態(tài)各有特化,且既有的杭州同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)數(shù)據(jù)庫存在缺陷等等。與此同時,如果沒有一個穩(wěn)定的系統(tǒng)發(fā)育框架,那么關(guān)于鰭龍類演化現(xiàn)象的討論就可能是空中樓閣。探明鰭龍類的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系,便成為了解析其演化歷史的核心任務(wù)。

嵌合體“漢江怪物”

上世紀(jì)七十年代初,楊鐘健將產(chǎn)自湖北省南漳縣漢江附近的一件海生爬行動化石物命名為“湖北漢江蜥”(Hanosaurus hupehensis),判定它屬于海龍類(Thalattosauria,當(dāng)時翻譯為“海蜥類”)(Young, 1972)。九十年代末,Olivier Rieppel再次研究了該正型標(biāo)本,修訂為鰭龍類中的腫肋龍類(Rieppel,1998)。盡管已被反復(fù)研究過,但是漢江蜥化石產(chǎn)自下三疊統(tǒng),那正是關(guān)乎鰭龍類起源的關(guān)鍵時期,這個物種仍值得被再一次研究。于是,研究人員以一件新標(biāo)本為切入點(diǎn),圍繞鰭龍類的演化關(guān)系,展開了多年的探索。

新標(biāo)本與湖北漢江蜥正型標(biāo)本產(chǎn)自同一層位,鑒定特征相符。研究人員還將它們獨(dú)立編碼,發(fā)現(xiàn)二者具有穩(wěn)定的最近姐妹群關(guān)系,因此將新標(biāo)本歸入湖北漢江蜥。這個新標(biāo)本成為了首件完整的漢江蜥化石,也是世界上已知最早、最完整的鰭龍類相關(guān)材料。

新標(biāo)本展現(xiàn)出前所未知的嵌合特征:它的大小與腫肋龍相當(dāng),肢骨似幻龍;肩部和腰部骨骼渾圓,與楯齒龍相同;齒冠內(nèi)凹,顱頂?shù)筕形,這些特征又像赑屃龍。同時它還有很多原始特征,如頸部較短,骨板缺失,顳孔較小等。這只早三疊世的“漢江怪物”,是否代表了鰭龍類中一個非常原始的演化階段?則必需由更完善的數(shù)據(jù)庫和多種支序分析方法來解答。

更完善的數(shù)據(jù)庫,更可信的演化樹

近五年來,研究人員走訪了中國和歐洲的十余處館藏,觀察了約120件鰭龍類、魚龍類、海龍類的化石骨架,對前人的數(shù)據(jù)庫做出了如下改進(jìn):(1)增補(bǔ)內(nèi)類群,全面覆蓋所有鰭龍類和赑屃龍類40余屬;(2)精選外類群,摒棄前人選用整個魚龍類、海龍類的做法,只選以往研究證明的(Neenan et al., 2013,Simoes et al., 2018)與鰭龍類相近的魚龍類、海龍類和龜類中的基干成員作外類群,原始爬行動物作為賦根外類群,更好的提供極性;(3)厘定特征編碼,選取某個屬中研究最詳細(xì)的物種,并盡量選取這個物種中保存最完整的成年個體標(biāo)本,每個特征都由論文第一作者在同一標(biāo)準(zhǔn)下賦值,并取得其他作者共識。由此,完善后的鰭龍類形態(tài)數(shù)據(jù)庫中新增屬種26個、新增特征40個,增加的編碼有5000多個,并修訂了大量不準(zhǔn)確的編碼。

該研究還首次在鰭龍類的系統(tǒng)發(fā)育分析中,同時使用了最簡約法和貝葉斯法。結(jié)果兩種方法輸出的樹形十分一致,得以相互驗(yàn)證,這就大大提高了樹形的可信度。依據(jù)這一樹形,研究人員定義了包含漢江蜥、赑屃龍類、所有鰭龍類的一個新支系——鰭龍形類(Sauropterygiformes)(Wang et al., 2022)。研究人員證明了漢江蜥是最原始、最古老的鰭龍形類,確定了赑屃龍類是鰭龍類的姐妹群,給出了鰭龍類中楯齒龍類、腫肋龍類、幻龍類和蛇頸龍類的關(guān)系。國際同行評論到,這是迄今關(guān)于鰭龍類最穩(wěn)定、最可靠的系統(tǒng)發(fā)育結(jié)果。

海怪構(gòu)型的“收”與“放”

漢江蜥新標(biāo)本不僅保留著原始的與嵌合的特征,還展現(xiàn)出“曼妙”的身形——顯著加長的軀干,搭配短小的四肢。這與赑屃龍和楯齒龍的圓胖身材格格不入,與貴州龍和腫肋龍的蜥蜴模樣也不盡相同,與幻龍和蛇頸龍的“長頸短身”更是大相徑庭。

大量的研究表明,蛇頸龍采用巨大的鰭狀肢在水下“飛行”,幻龍也依靠有力的四肢推進(jìn)(Zhang et al., 2014),而它們的軀干短且僵硬,可見這些后期的鰭龍類是典型的“四肢驅(qū)動型”游泳動物。然而,漢江蜥作為鰭龍形類的原始成員,不但沒有鰭狀肢,而且四肢短小,軀干窄長,更可能如鰻魚一般,身體側(cè)向擺動游泳,屬于“體軸驅(qū)動型”,這與它的后代截然相反!有趣的是,漢江蜥這樣“長身短肢”的身體構(gòu)型,倒是與早期魚龍類、湖北鱷類、滄龍類、水生喙頭蜥類,甚至原始鯨豚類、水獺相似。研究人員通過對四肢和軀干尺寸的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),很多海生爬行動物類群在水生適應(yīng)的初期,都發(fā)展出了“長身短肢”的趨同體型。原始的爬行動物正是憑借體軸側(cè)向扭動,帶動四肢前進(jìn),可見在海生爬行動物中,體軸驅(qū)動比四肢驅(qū)動更容易從它們的陸生祖先那里繼承。

研究人員還收集了鰭龍形類、魚龍類、湖北鱷類、海龍類、滄龍類和水生喙頭蜥類共40個屬種的完整骨架數(shù)據(jù),測量了頭長、頭寬、頸長、身長、身寬、尾長、尾寬、前肢長、后肢長等,構(gòu)建了身體構(gòu)型的形態(tài)空間,首次定量體現(xiàn)了鰭龍形類的形態(tài)分異比其他海生爬行動物類群的更顯著。此外,研究人員通過末端定年(tip-dating)估算出了分異時間和演化速率,發(fā)現(xiàn)鰭龍形類在起源初期具有最高的演化速率,這個過程符合早期爆發(fā)(early burst)的模式,隨后呈現(xiàn)出適應(yīng)性輻射(adaptive radiation)。

關(guān)于漢江蜥的這項(xiàng)研究,為我們記載了最古老、最原始的鰭龍形類,構(gòu)建了目前最大的鰭龍類形態(tài)數(shù)據(jù)庫,得出了赑屃龍類和鰭龍類中各屬種的演化關(guān)系,為后續(xù)研究提供了重要的基礎(chǔ)。研究人員還揭示了鰭龍形類泳姿從“體軸驅(qū)動型”到“四肢驅(qū)動型”的轉(zhuǎn)變,讓我們看到了一個全新的生物類群崛起時,在自然選擇中所經(jīng)歷的“收”與“放”。

論文于近期發(fā)表在Cell出版集團(tuán)的綜合子刊iScience,由中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所李淳團(tuán)隊(duì)與武漢地質(zhì)調(diào)查中心合作完成。王維副研究員為第一作者,尚慶華研究員、程龍研究員、吳肖春研究館員為共同作者,李淳研究員為通訊作者,得到了中科院戰(zhàn)略先導(dǎo)項(xiàng)目B類、國家自然科學(xué)基金委、中科院青促會等支持。 (原標(biāo)題:鰭龍之祖“漢江怪物”)

論文鏈接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222019071

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們