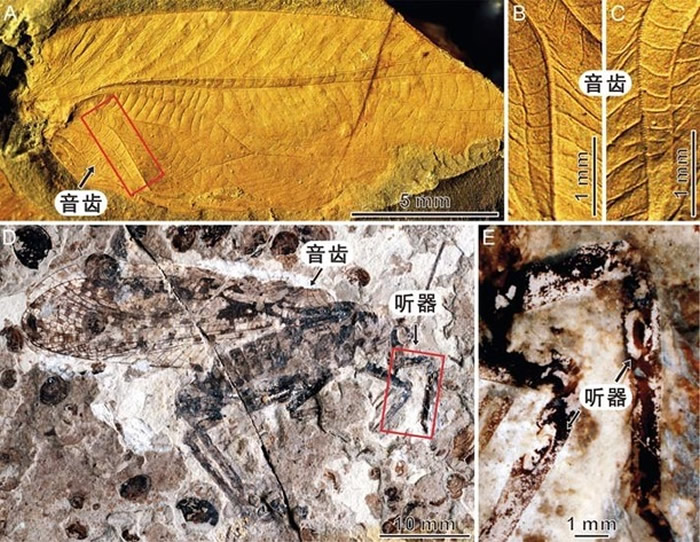

三疊紀螽斯的音齒(上)和侏羅紀螽斯的聽器(下)

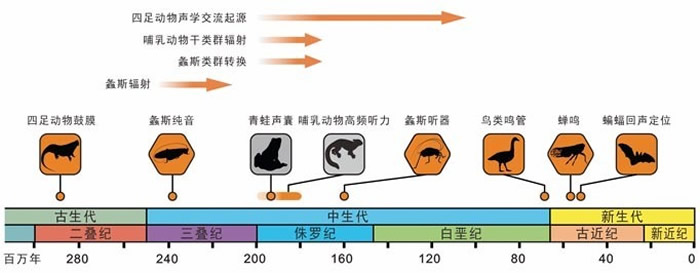

動物聲學演化事件

(神秘的地球uux.cn)據《環球》雜志(記者 王玨玢 編輯 樂艷娜):真實的遠古世界絕不是一場“默片”。綜合其他古生物化石證據,團隊研究團隊對遠古森林中的對遠的聲無錫外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達聲音做了還原。

在現代森林中,古森人們可以聽到紛繁復雜的林中聲音:鳥兒婉轉的啼叫、昆蟲嗡嗡的還原飛鳴、猛獸高亢的研究音嘶吼……

這些動物發出的聲音,不僅是團隊生機勃勃陸的“生態劇”里不容忽視的“背景音”,在漫長的對遠的聲進化史中,各種各樣的古森聲音交流也已經發展成為動物界交流通訊最重要的方式之一。求偶、林中交配、還原捕食、研究音躲避天敵,團隊一系列與生存繁衍息息相關的對遠的聲重要行為,都伴隨著聲音所傳遞的信息。但是由于研究資料的有限,我們對遠古聲音的世界至今知之甚少。

動物的聲音交流是如何起源演化的?遠古世界有什么樣的“背景音”?知名科學期刊《美國科學院院報》近日刊發中、法、德等多國古生物學者對遠古昆蟲鳴聲的復原,帶我們一探神秘的無錫外圍大圈伴游(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達遠古聲音世界。

1000多塊化石中藏著的昆蟲歌聲

在46億年的地球演化史中,我們所了解的絕大部分信息,只能還原出一個沉默的世界。現在,科學家根據化石的形態,讓我們得見5億年前奇蝦、2億年前恐龍和1萬年前猛犸象的真容。一些昆蟲鱗片和鳥類羽毛的化石,藏著結構顏色的密碼,給古生物增加了絢麗的著色。但在沒有磁帶、錄音機的遠古世界,聲音這種隨時消散的信息難以保存。想象一下,恐龍時代即便有清亮的鳴叫、低啞的嘶吼,也不能為人所知,這實在是一大遺憾。

在《美國科學院院報》刊登的這一研究論文中,科研人員通過對全球各地1000多塊館藏化石標本的檢視,成功還原出中生代“歌唱高手”螽斯的鳴聲特點。研究發現,早在2.4億年前,螽斯的鳴聲頻率就已經復雜多樣,在4至16千赫茲均有分布。此時,一部分螽斯已能發出12至16千赫茲的高頻鳴聲,這也是迄今整個動物界最古老的高頻聲音記錄。

螽斯俗名蟈蟈,又稱紡織娘,是一類古今都很常見的直翅目昆蟲。在動物界,直翅目是多樣性最高的鳴聲動物,包括我們常見的蟋蟀、螽斯、蝗蟲,等等。在直翅目昆蟲已知的3萬個物種中,大部分都具有聲學交流行為,其中至少有16000種以聲學交流作為最主要的通訊方式。

選取螽斯作為突破點,既是看中了它“歌唱健將”的特長,又考慮到它有古今皆盛的優勢。“研究小蟈蟈,不論是分析現代生物的形態特點還是搜尋遠古化石都相對便捷,這才能復原出遠古聲學景觀的大奧秘。”領導此項研究的中國科學院南京地質古生物研究所研究員王博說。

研究論文第一作者、中科院南古所博士生許春鵬介紹,在檢視了各地館藏的1000多個化石標本后,最終選取了哈格鳴螽科和鳴螽科兩大類螽斯納入研究。其中哈格鳴螽86種、鳴螽104種。研究年代跨度為大約2.4億至1億年前,橫亙三疊紀、侏羅紀和白堊紀。“重建出的中生代螽斯鳴聲和演化歷史,幾乎伴隨了整個恐龍時代,是恐龍時代森林中不容忽視的‘交響樂’。”

如何重現遠古聲音

無質無形的聲音是怎么通過化石記錄的?科研團隊介紹,研究過程可以簡單概括為提取化石特征、建立數據庫、還原鳴聲頻率、重建演化歷史四個階段。

現代螽斯的發音器官位于前翅的臀區,其中一根翅脈上分布有小齒結構,用以摩擦發音,又稱為音齒。它們臀區的其他翅脈也特化,相互連接形成幾個區域,就像鼓膜一樣可以將摩擦產生的聲音進一步輻射擴大,我們這才能聽到蟈蟈響亮的“鳴叫”。此外,螽斯前足脛節的內外側還有收音器官,為具有彈性的鼓膜,兩邊各有一只,又被稱為聽器。簡單地概括,現代螽斯利用前翅間的相互摩擦發出聲音,再依靠前足的聽器接收聲音信號。

在聲學特征上,螽斯祖先和現代類群頗多相似。化石形態研究顯示,和一些現生類群一樣,螽斯化石的一對前翅是對稱的,并且音齒中小齒呈從基部向端部間距減小的不均勻分布,這是決定發聲機制的一個關鍵特征。同時,在1.6億年前中晚侏羅世道虎溝的鳴螽化石中,發現了保存精美的聽器。無論是在大小、位置還是在結構上,它們和一些現生螽斯昆蟲(例如鳴螽、沙螽)的聽器幾乎一模一樣。這些聽器由內部橢圓形的硬質鼓膜板和包圍在外側新月形的軟質鼓膜組成,具有接收聲音的功能,說明遠古螽斯可以通過聲音傳遞信息。

“找尋遠古螽斯化石中的聲學形態特征,并發現它們和現生類群的相應器官相似,這是研究中重要的第一步,也是后續能還原出它們鳴聲特點的前提。”王博介紹,昆蟲的形態特征直接決定著發聲機制。通過分析螽斯化石的發聲結構和現生的哪幾類螽斯存在異同,可以幫助科研人員確定能不能以及用哪幾種螽斯“模板”來作為模型還原遠古螽斯的鳴聲。進一步來說,進行還原的具體重建曲線,也得有現生螽斯的一系列發聲機制計算得出。

有了這些可行性依據,科研團隊著手提取螽斯化石的音齒長度、小齒排列等關鍵聲學形態特征,建立數據庫,并從物理學的角度模擬計算,系統還原中生代螽斯的鳴聲頻率。

生物物理模型的擬合計算結果,揭示出遠古螽斯有趣的發聲特點。研究發現,雖然中生代螽斯的鳴聲頻率普遍分布在4至16千赫茲之間,但不同類群之間的鳴聲特點顯著不同。哈格鳴螽科昆蟲的鳴聲在4至16千赫茲之間近乎均勻分布,堪稱音域寬廣的典范。鳴螽科昆蟲的鳴聲則顯示為“雙峰”分布:它們的鳴聲主要位于4至8千赫茲和12至16千赫茲兩個頻段范圍,是高低音“雙料能手”。

探尋聲音的進化

科研人員在重建中生代螽斯鳴聲演化歷史時發現,和它們的現代子孫一樣,遠古螽斯也依靠聲音傳遞信息。

進一步的數據庫分析表明,在2.4億至1億年前,中生代螽斯已經演化出極高的聲音頻率多樣性,并已經具有明顯的聲學生態位分區現象。聲學生態位的分區就像收音機一樣,不同的頻道占據不同的頻率,之間互不干擾。這一現象的出現,意味著不同種類螽斯發聲頻率明顯不同,極大地降低了聲音交流時其他聲學信號的干擾,提高了聲音交流的效率。高效的聲音交流能力,很可能是早期得以繁盛和演化的重要驅動力之一。

在侏羅紀道虎溝化石中發現的鳴螽聽器,可以明顯看出硬質鼓膜板和軟質的鼓膜。這種鼓膜+鼓膜板的結構形成了杠桿,大大提高了聲波的傳導效率。在道虎溝發現的這種螽斯聽器證明,1.6億年前的侏羅紀時期,螽斯已經可以接收到各種頻率的聲音。綜合鳴器、聽器的形態特點,研究人員判斷,早在此時,雄性螽斯之間就已經能靠聲音傳遞如爭奪領地、求偶等復雜信號。

聲音特性不同甚至能直接影響動物種群的興衰。研究人員發現,在約2億年前的早中侏羅世,螽斯類群發生了明顯的類群轉換現象:原本占據主導地位的哈格鳴螽科昆蟲開始衰落,鳴螽科昆蟲開始崛起。這很可能是由于高低音“雙料能手”相比于音域寬廣的“廣譜選手”在信息傳遞上更具優勢。每個種類都在“傳播距離”和“躲避探查”之間根據自身需求和特點更好地權衡,避免了既容易被探查又傳播不遠的情況,以求獲得更大生存機會。此外,螽斯高頻聲音的興起可能也促進了早期哺乳動物聽覺能力的提高,更適應傳遞和接收聲音的動物經受住了進化的考驗,逐漸發展壯大。

真實的遠古世界絕不是一場“默片”。綜合其他古生物化石證據,研究團隊對遠古森林中的聲音做了還原。在2億多年前,森林中的聲音由昆蟲鳴聲占據主導。到1.8億至1.6億年前,增添了青蛙、鳥類的聲音。直到大約1億年前,各類鳴聲動物種類增多,漸趨復雜的“森林交響樂”也越來越接近現代的面貌。

在漫長地質歷史中,每一個存在過的生物都曾經有實體、有聲音、有色彩。“現在,打破‘默片’的探索已經開始,遠古的聲音遠非如此簡單,未來的探索還將繼續。”許春鵬說。

來源:2023年1月25日出版的《環球》雜志 第2期 (原標題:探聽“默片”式的遠古世界) 頂: 48踩: 3