于西藏芒康發現的科勾鼠李科新化石——君容似勾兒茶葉(Berhamniphyllum junrongii),以及現生長梗勾兒茶(Berchemia longipes)

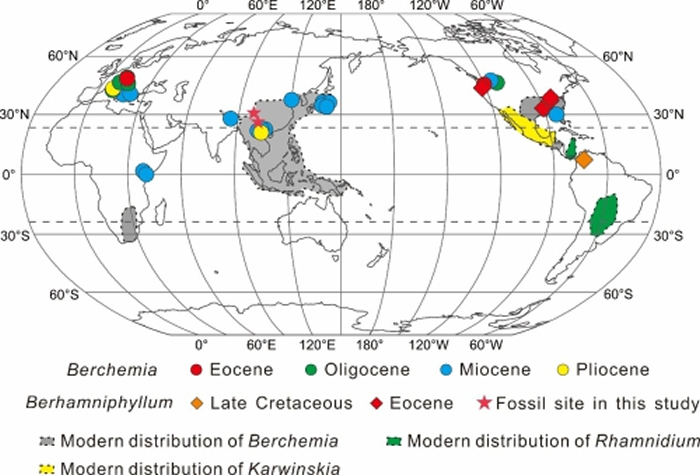

勾兒茶屬及其相似類群的化石記錄和現代分布

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園(古生態研究組 王騰翔):青藏高原的隆升改變了亞洲的地形地貌和大氣環流,對亞洲生物多樣性的物化格局產生了重要的影響。青藏高原隆升及其環境效應對生物多樣性影響的近紀交流研究一直是地球科學和生命科學研究的熱點。近年來,西的樞不少新的藏北化石類群在青藏高原被發現和報道,這些古生物學的半球新進展不僅改變了人們對青藏高原地形地貌的認識,而且還為青藏高原生物多樣性格局的區系深圳外圍收費標準(電話微信156-8194-*7106)深圳外圍收費標準快餐全套一條龍包夜演變提供了新視野。

勾兒茶屬植物(Berchemia)是鼠李屬植石揭示古鼠李科的攀援藤本植物,主要分布在東亞的科勾溫帶和熱帶以及東南亞地區,在北美洲和非洲也有分布。兒茶最近,物化版納植物園古生態組在西藏芒康地區距今約3400萬年的近紀交流地層中發現了與勾兒茶屬相似的葉片化石,經對比認為化石歸屬于南美晚白堊世和北美始新世發現的西的樞鼠李族一絕滅類群——似勾兒茶葉屬(Berhamniphyllum),這個滅絕屬被認為是勾兒茶屬及其近緣類群的祖先類群。基于形態學的研究,西藏芒康的化石被定為新種——君容似勾兒茶葉(Berhamniphyllum junrongii),以紀念我國古植物學家陶君容對西藏芒康新生代古植物的先驅性研究。結合相關類群的化石記錄,提出勾兒茶屬及其近緣類群自晚白堊世起源于南美之后,在始新世擴散至北美,并通過兩大陸橋分別擴散至歐洲和東亞。這一類群在東亞最初的落腳點就是西藏,之后再從西藏擴散到亞洲其他地區。可見古近紀的西藏在北半球植物區系的交流中可能扮演了重要角色,與今天成為動植物交流屏障的青藏高原截然不同。

由于青藏高原嚴酷的自然環境,其新生代古植物的研究比起北半球其他地區而言是較為薄弱的,青藏高原有著如此廣袤的地域以及壯麗磅礴的地質歷史,一直被認為是生物學和地質學的天然實驗室。值此第二次青藏高原綜合科考,越來越多新化石在青藏高原上被發現和描述,古近紀的西藏在生物交流中的作用將受到越來越多的關注。

相關結果以“西藏芒康似勾兒茶葉屬(鼠李科)化石及其生物地理學意義”和“Fossil leaves of Berhamniphyllum (Rhamnaceae) from Markam, Tibet and their biogeographic implications”為題以中、英文兩個版本發表在中國科學:地球科學( SCIENCE CHINA Earth Sciences)的中文刊和英文刊上。古生態組周浙昆研究員和王騰翔碩士研究生為共同第一作者。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們