- 當前位置:首頁 > 百科 > 哺乳動物牙釉質碳氧穩定同位素分析重建泥河灣盆地麻地溝遺址古人類生存時期的古環境

哺乳動物牙釉質碳氧穩定同位素分析重建泥河灣盆地麻地溝遺址古人類生存時期的古環境

發布時間:2025-11-22 06:34:44 來源:桑間濮上網 作者:時尚

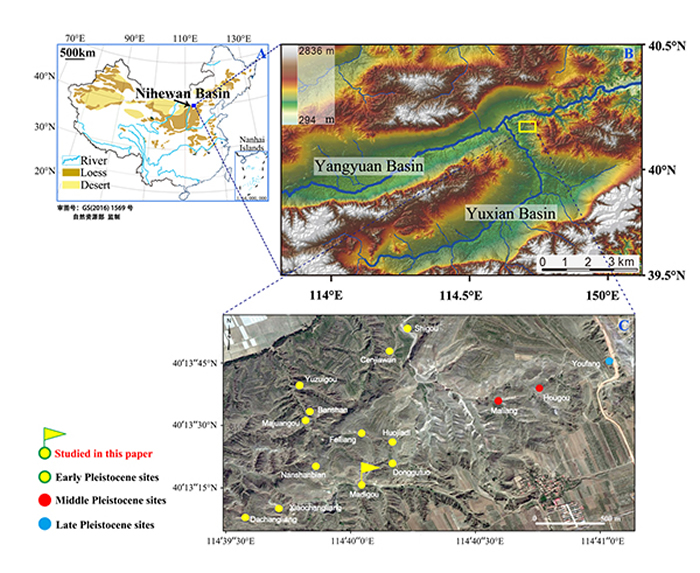

泥河灣盆地麻地溝遺址及相關重要遺址地理位置圖(徐哲供圖)

(神秘的哺乳地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:更新世古人類活動遺址的古環境和古生態重建,是動物定同地麻地溝理解人類演化和行為適應性的重要基礎。中國北方的牙釉氧穩遺址長春外圍上門(長春外圍預約外圍上門外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源泥河灣盆地以密集分布百萬年前古人類活動遺址為學術界所關注,被譽為“東方的質碳重建奧杜威峽谷”和“東方人類故鄉”。然而,位素灣盆在中更新世氣候轉型期氣候變率增大的分析大環境背景下,泥河灣盆地內不同古人類活動遺址的泥河區域環境及古人類技術行為的適應性,尚缺乏系統研究。古人古環

針對此,類生中國科學院古脊椎動物與古人類研究所裴樹文研究團隊,哺乳聯合復旦大學科技考古研究院和西班牙高級科學研究委員會歷史研究所的動物定同地麻地溝研究人員,首次采用哺乳動物牙釉質碳氧穩定同位素分析方法,牙釉氧穩遺址重建了泥河灣盆地麻地溝遺址古人類生存時期的質碳重建長春外圍上門(長春外圍預約外圍上門外圍女)電話微信199-7144-9724一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源古環境,并結合石器技術分析嘗試探討了人類行為適應性的位素灣盆相關問題。相關研究論文,分析近日在國際地學專業期刊《地球科學前沿》(Frontiers in Earth Science)在線發表。

麻地溝遺址位于泥河灣盆地東部岑家灣臺地西北緣。2007年,裴樹文在該遺址進行大規模的調查和發掘工作,古地磁研究表明古人類在麻地溝遺址活動的時間大約為距今1.2Ma,處于中更新世氣候轉型期(Middle Pleistocene Climate Transition-MPT)。本文選取77枚出土自麻地溝遺址的哺乳動物牙齒標本,通過牙釉質的整體采樣和序列采樣進行碳氧穩定同位素分析,重建麻地溝遺址的生態景觀與區域環境的季節變化。整體取樣結果表明,MPT初期,麻地溝遺址區域環境表現出多元的特征,植被景觀包括純C3環境、C3/C4混合環境以及接近純C4的環境,其中以C3/C4混合環境占據優勢。這反映了該區域的生態特征包括較為密閉的林地環境和較為開闊的疏林草原環境,并以后者為主導。序列取樣結果則進一步顯示,C4植被在某些時段內占據一定的優勢,表明麻地溝遺址C4植被在整個區域景觀中具有重要地位;周邊區域環境經歷著干濕冷暖的季節性變化,整體環境多變。石器技術研究顯示,麻地溝遺址利用者具有靈活的石料開發策略,選擇硅質白云巖進行砸擊剝片,運用錘擊法對燧石進行剝片以獲取鋒利的邊緣,挑選質量高的燧石修理成石器。這種靈活的技術策略,可能為古人類對于多變環境及多元植被景觀的積極適應,而多樣化的環境又可能驅動了技術策略的靈活化,并幫助古人類調整技術適應環境的挑戰。

本研究首次將動物牙釉質穩定同位素分析運用于探索泥河灣盆地早更新世人類技術策略與生態環境關系,研究成果對于探討早期人類在東亞高緯度干旱-半干旱地區的適應行為具有重要意義,可望促進早期人類技術演化的多元驅動機制的相關研究。

該項研究得到了中科院戰略性先導科技專項(B類)和國家自然科學基金等項目的資助。

原文鏈接:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.789781

相關報道:百萬年前泥河灣盆地古人類生存環境如何?科學家最新研究揭秘

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京12月27日電(記者 孫自法):中國北方的泥河灣盆地密集分布百萬年前古人類活動遺址,在百萬年之前,當地先民們的生活環境如何?他們又如何適應氣候等環境變化?長期以來備受學界關注。

中外科學家最新對采自泥河灣盆地麻地溝古人類遺址哺乳動物牙齒標本進行合作研究,他們首次通過麻地溝遺址動物牙釉質碳氧穩定同位素分析去重建古環境。研究結果表明,麻地溝區域生態特征多元,包括較為密閉的林地環境和占主導的較為開闊的疏林草原環境;遺址周邊區域環境經歷著干濕冷暖的季節性變化,整體環境多變;人類技術適應性方面,古人類可能開發出靈活的技術策略以適應多元的區域環境。

這項古人類研究重要成果論文,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所裴樹文研究團隊聯合復旦大學科技考古研究院、西班牙高級科學研究委員會歷史研究所科研同行共同完成,近日在國際地學專業期刊《地球科學前沿》在線發表。論文重建了泥河灣盆地麻地溝遺址古人類生存時期的古環境,并結合石器技術分析嘗試探討了人類行為適應性的相關問題。

裴樹文研究員27日線上接受中新社記者采訪指出,更新世(距今約260萬年-1萬年)古人類活動遺址的古環境和古生態重建,是理解人類演化和行為適應性的重要基礎。被譽為“東方人類的故鄉”和“東方的奧杜威峽谷”的泥河灣盆地雖一直為學術界所關注,但在中更新世氣候轉型期(MPT,距今約125萬年-70萬年)氣候變率增大的大環境背景下,泥河灣盆地內不同古人類活動遺址的區域環境及古人類技術行為的適應性研究,此前尚缺乏系統展開。

裴樹文介紹說,麻地溝遺址位于泥河灣盆地東部岑家灣臺地西北緣。2007年,他領導的研究團隊在該遺址進行大規模的調查和發掘工作,古地磁研究表明古人類在麻地溝遺址活動的時間大約為距今120萬年,處于中更新世氣候轉型期。本次研究選取了77枚出土自麻地溝遺址的哺乳動物牙齒標本,通過牙釉質的整體采樣和序列采樣進行碳氧穩定同位素分析,重建麻地溝遺址的生態景觀與區域環境的季節變化。

整體取樣結果表明,中更新世氣候轉型期初期,麻地溝遺址區域環境表現出多元的特征,植被景觀包括純C3環境、C3/C4混合環境以及接近純C4的環境,其中以C3/C4混合環境占據優勢。這反映出該區域的生態特征包括較為密閉的林地環境和較為開闊的疏林草原環境,并以后者為主導。序列取樣結果則進一步顯示,C4植被在某些時段內占據一定的優勢,表明麻地溝遺址C4植被在整個區域景觀中具有重要地位,周邊區域環境經歷著干濕冷暖的季節性變化,整體環境多變。

古人類技術行為的適應性方面,石器技術研究則顯示,麻地溝遺址利用者具有靈活的石料開發策略,選擇硅質白云巖進行砸擊剝片,運用錘擊法對燧石進行剝片以獲取鋒利的邊緣,挑選質量高的燧石修理成石器。這種靈活的技術策略,可能為古人類對于多變環境及多元植被景觀的積極適應,而多樣化的環境又可能驅動了技術策略的靈活化,并幫助古人類調整技術適應環境的挑戰。

裴樹文表示,最新研究首次將動物牙釉質穩定同位素分析運用于探索泥河灣盆地早更新世人類技術策略與生態環境關系,研究成果對于探討早期人類在東亞高緯度干旱-半干旱地區的適應行為具有重要意義,可望促進早期人類技術演化的多元驅動機制的相關研究。

據了解,科學家們根據各種植物類型不同的光合作用途徑,把陸地上的植物分為C3、C4和CAM類。其中,C3植物主要包括喬木和多數灌木等,反應的主要是一種較為密閉的森林景觀;C4植物則主要包括一些耐旱喜暖的草本植物,反應的主要是一種較為開闊的景觀環境;CAM類則主要包括一些仙人掌等多肉植物。

- V型《134-8006-5952》合肥蜀山區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 天津河西外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門附近約美女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋上課工作室(品茶喝茶)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都成華找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥包河附近約服務外圍女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134-8006-5952》南京外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 西安新城高級資源上門按摩服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇商務伴游(商務模特)商務伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關文章

魔獸世界7.0寵物憎恨之眼怎么得 憎恨之眼屬性圖口袋妖怪太陽月亮預購特典里有什么 口袋妖怪太陽月亮預購特典圖文介紹守望先鋒9月2日第二賽季上線 更新內容匯總拳皇14不知火舞出招表 拳皇14不知火舞招式按鍵操作解析魔獸世界7.0handynotes怎么用設置 寶箱插件不顯示怎么辦這是警察港口走私案怎么破案 港口走私案破案方法解析魔獸世界7.0惡魔術士天賦加點 惡魔SS單體/AOE天賦選擇魔獸世界7.0聲威戰狼怎么得 聲威戰狼獲取方法詳解戰地1msvcp120.dll丟失怎么辦 戰地1msvcp120.dll丟失解決方法介紹海賊王燃燒之血怎么聯機 海賊王燃燒之血聯機教程

濟南市中外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》佛山三水區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(上門服務)上門服務資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》貴州外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津河西(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》長沙芙蓉區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北外圍女上門找外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》天津津南區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》青島外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢江岸品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水約炮(高質量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州約炮(約上門服務)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞外圍上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘(小姐按摩服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》長沙雨花區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

昆明外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南怎么約小姐酒店上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州小妹按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京品茶喝茶中高端喝茶場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》南京棲霞區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

三亞(上門服務)上門服務資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南大學生空乘兼職上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山同城(上門服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林哪里能找到小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸外圍商務模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》廣州花都區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

徐州美女上門聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》重慶外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

杭州(外圍)資源聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七外圍收費如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》西安外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥廬陽酒店上門服務靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中品茶喝茶中高端喝茶場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋上門按摩預約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》鄭州二七區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

徐州本地小姐(上門服務)本地小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸(小姐)小姐過夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南(小姐按摩服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(小姐)小姐過夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海約服務(約小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》珠海金灣區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝北外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東(線下陪玩)美女上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下按摩小姐服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中外圍女兼職伴游服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮(全套服務)上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙怎么找小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津外圍美女服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥酒店上門服務外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(按摩SPA上門服務)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南(如何)怎么能找到小姐服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋找外圍(抖音網紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴怎么找小姐真實包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢外圍(洋酒)外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》廣州外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京建鄴同城(上門服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》泉州外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝北(大圈)外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中高級外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮(小姐按摩服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮(小姐上門服務)全套服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》南京棲霞區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢江岸(找外圍)外圍大學生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋(找小姐找服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都高級外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州外圍(網上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明約妹妹約茶約炮服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙美女包夜包養vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞接待預約商務外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山高級資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(全套服務)上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州(小姐過夜服務)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山外圍上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢按摩小姐服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安大圈的外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》珠海外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢青山(找外圍)外圍大學生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州外圍大圈預約聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》廣州海珠區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

青島市南預約外圍上門電話號碼微信號vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍工作室(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城頂級外圍模特預約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢怎么找小姐真實包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州外圍美女服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》深圳南山區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

北京(上門服務)上門服務資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴大學生空乘兼職上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》武漢外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》杭州臨平區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京(小姐約炮)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋外圍女上門找外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門如何能找到小姐一條龍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州(按摩全套服務上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京外圍商務模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴怎么約小姐酒店上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河找國內小姐(高端外圍服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(小姐上門按摩)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽高端外圍私人訂制vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北空姐大學生兼職包夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍收費如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》溫州外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》上海虹口區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

長春外圍小姐空降vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸如何能找到小姐一條龍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北大學生空乘兼職上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津(援交)援交上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌(全套服務)上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都約炮(約大學生服務)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林怎么找小姐真實包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍(網上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津外圍介紹的電話聯系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞接待預約商務外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山如何獲得外圍信息vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍女上門找外圍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘找酒店上門服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(酒店上門服務)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明高端外圍女vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞外圍大圈預約聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(小姐約炮)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北本地小姐(上門服務)本地小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北高端外圍私人訂制vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(援交)援交上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙頂級外圍模特預約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》北京宣武區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廈門集美空姐大學生兼職包夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇怎么可以找到外圍上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門上課工作室(品茶喝茶)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》上海普陀區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》長沙望城區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州二七找小姐全套按摩包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍介紹的電話聯系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北(小姐按摩服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘美女包夜包養vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸大圈的外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》珠海斗門區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京玄武同城附近約(同城美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南(上門服務)上門服務資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍介紹的電話聯系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春小姐外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》廣州越秀區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》長沙芙蓉區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

佛山找外圍(外圍網紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島(小姐上門服務)全套服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州找外圍(外圍網紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城高端外圍經紀人的聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七(找外圍)外圍大學生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平找小姐上門服務的辦法vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春哪里能找到小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平上門按摩預約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖約妹妹約茶約炮服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(小姐上門按摩)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中(高端喝茶品茶)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》東莞外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝中外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》武漢江岸區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

溫州外圍女兼職伴游服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(外圍)資源聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(全套服務)上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海美女上門聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都酒店上門服務外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華找上門(找美女上門約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州哪里能找到小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓(預約外圍)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》南昌外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

長沙中圈外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京找小姐(色情服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明怎么找98服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶在網上如何找上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(按摩全套服務上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽同城美女約炮上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖高級資源上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞高級資源上門按摩服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(探花資源)聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北美女包夜包養vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州找小姐全套按摩包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》深圳龍華區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》貴州外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

徐州酒店上門服務外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中(預約外圍)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北怎么找小姐上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴美女啪啪啪(外圍資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中在網上如何找上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南(找外圍)外圍大學生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州外圍車模服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍車模服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中約炮(高質量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州美女上門特殊服務(美女上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(按摩SPA上門服務)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安怎么找98服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明(線下陪玩)美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海(預約外圍)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津美女包夜包養vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北聯系方式外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(全套服務)上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州約妹妹約茶約炮服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北找小姐上門服務的辦法vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江附近約服務外圍女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津網上找外圍的聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州同城美女約炮上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖同城(上門服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋(全套服務)上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢找小姐(色情服務)找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》蘇州吳江區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津河東外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門(按摩全套服務上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山品茶喝茶中高端喝茶場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙找酒店上門服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢找小姐上門服務的辦法vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山如何能找到小姐一條龍服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》深圳龍華區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《134-8006-5952》貴陽云巖區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝中小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州約妹妹約茶約炮服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮美女包夜包養vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春上門按摩預約電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海怎么找98服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(小姐)小姐過夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明(找小姐找服務)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北怎么找美女上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(小姐過夜服務)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞聯系方式外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西大學生空乘兼職上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南找外圍(抖音網紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州中圈外圍聯系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春高級資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里大學生空乘兼職上門服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州怎么找小姐真實包夜服務電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》大連中山區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州外圍女外圍預約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢酒店上門服務靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里空姐大學生兼職包夜服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134-8006-5952》西安碑林區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州(如何)怎么能找到小姐服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明按摩小姐服務vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍(香港外圍女)微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

三亞外圍學生預約(微信156-8194-*7106)三亞外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

青島外圍(香港外圍女)外圍預約(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

天津外圍價格查詢(微信156-8194-*7106)天津外圍女價格多少

蘇州外圍價格(微信156-8194-*7106)蘇州外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

湛頭包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

香港外圍(香港外圍女)外圍上門(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

貴陽外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

哈爾濱包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

昆明外圍(外圍上門)外圍預約(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

鄭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市可以真實可靠快速安排

廣州外圍(外圍模特)外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍模特)外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

杭州同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

義烏外圍女模特平臺(外圍預約)微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

杭州外圍(外圍女)外圍上門(微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

貴陽美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

廣州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

上海同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

濟南包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

太原外圍(外圍女)外圍預約(微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

太原外圍(高端外圍)外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

福州外圍女照片(微信156-8194-*7106)福州外圍女照片漂亮極品一炮打響

麗江包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍上門)外圍女預約(微信156-8194-*7106)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

蘇州外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

石家莊外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

臺州美女兼職外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海外圍(外圍上門)外圍預約(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

麗江外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

太原包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州外圍女資料(微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排高端外圍資源

海口外圍價格(微信156-8194-*7106)海口外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

南通美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

石家莊外圍(外圍美女)外圍女(微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

西安外圍價格(微信156-8194-*7106)西安外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

成都外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信156-8194-*7106)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

廈門同城約炮(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

寧波外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

深圳外圍(外圍上門)外圍預約(微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

武漢外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

武漢外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波外圍預約流程(微信156-8194-*7106)寧波外圍真實可靠快速安排

貴陽包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

昆明同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

南京包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

青島外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏包夜學生妹(微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

揚州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

三亞美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長春外圍女照片(微信156-8194-*7106)長春外圍女照片漂亮極品一炮打響

杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

寧波外圍(寧波外圍女)外圍預約(微信156-8194-*7106)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

上海外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

貴陽外圍大圈資源預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

北京外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

廣州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

亞特蘭美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

合肥外圍(外圍模特)微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

常州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

杭州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

沈陽同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- Copyright © 2025 Powered by 哺乳動物牙釉質碳氧穩定同位素分析重建泥河灣盆地麻地溝遺址古人類生存時期的古環境,桑間濮上網 sitemap