漳浦生物群是物種極其豐富的熱帶雨林化石庫:世界四大琥珀生物群之一

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-22 07:37:12

漳浦生物群是物種極其豐富的熱帶雨林化石庫:世界四大琥珀生物群之一

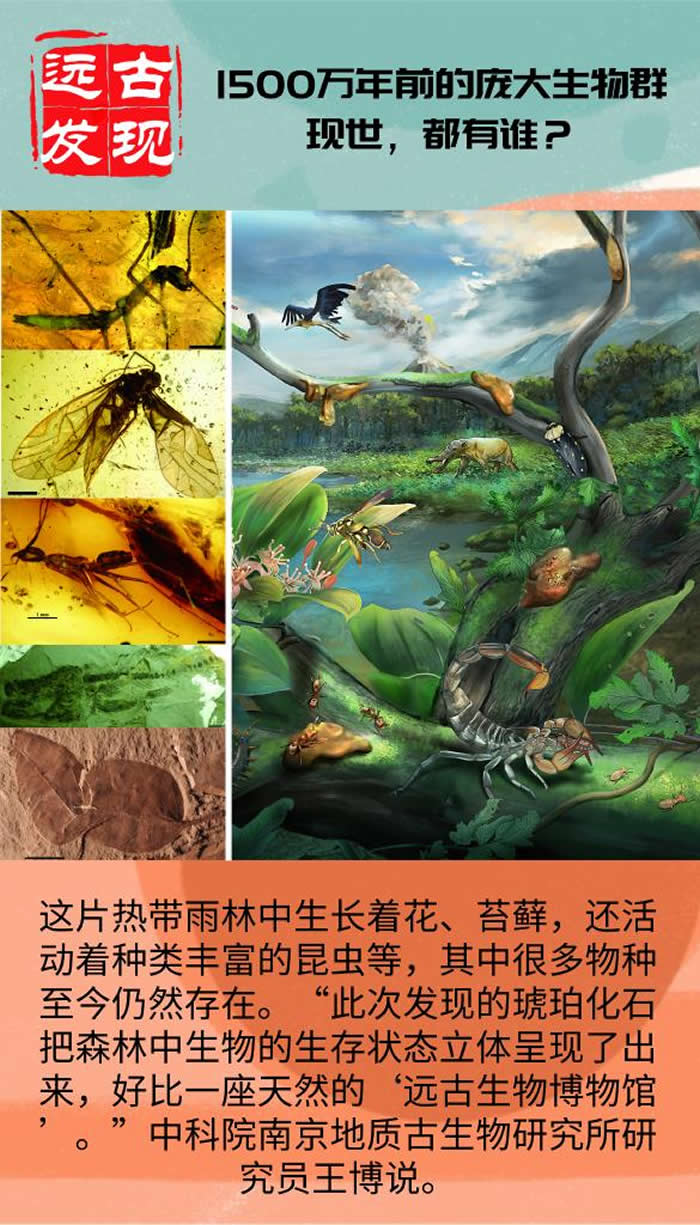

漳浦生物群生態(tài)復原圖

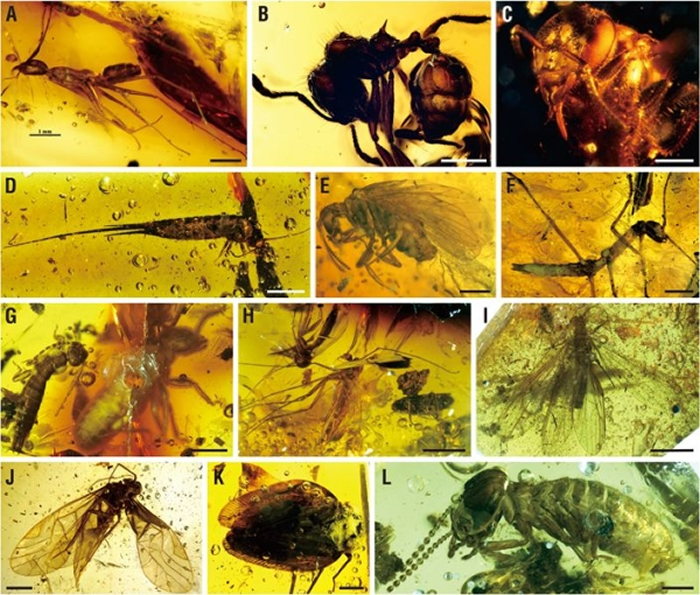

漳浦琥珀中代表性昆蟲

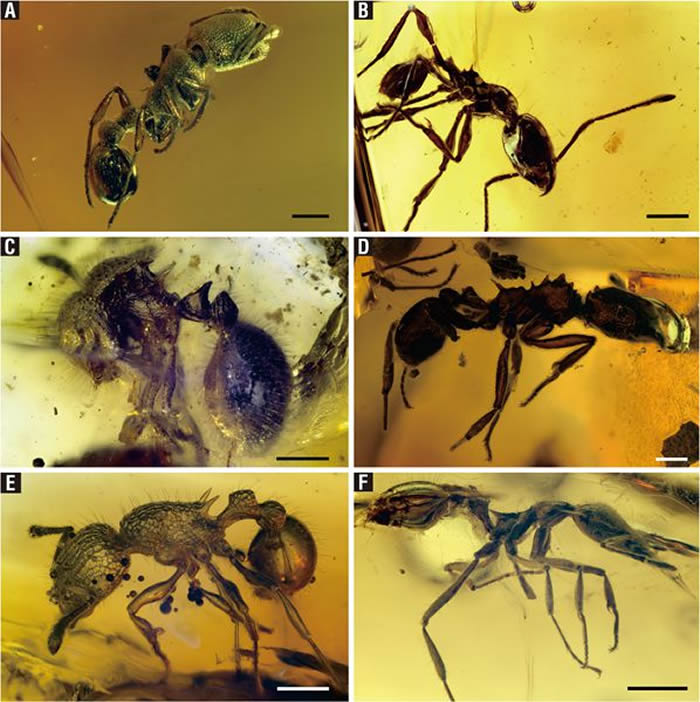

漳浦琥珀中各類螞蟻

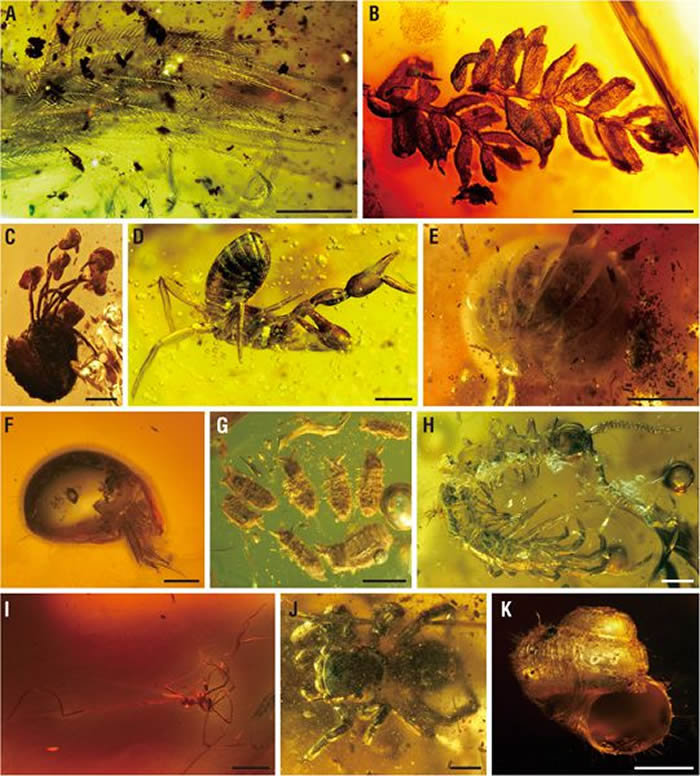

漳浦琥珀中代表性植物和動物

漳浦生物群的代表性植物化石

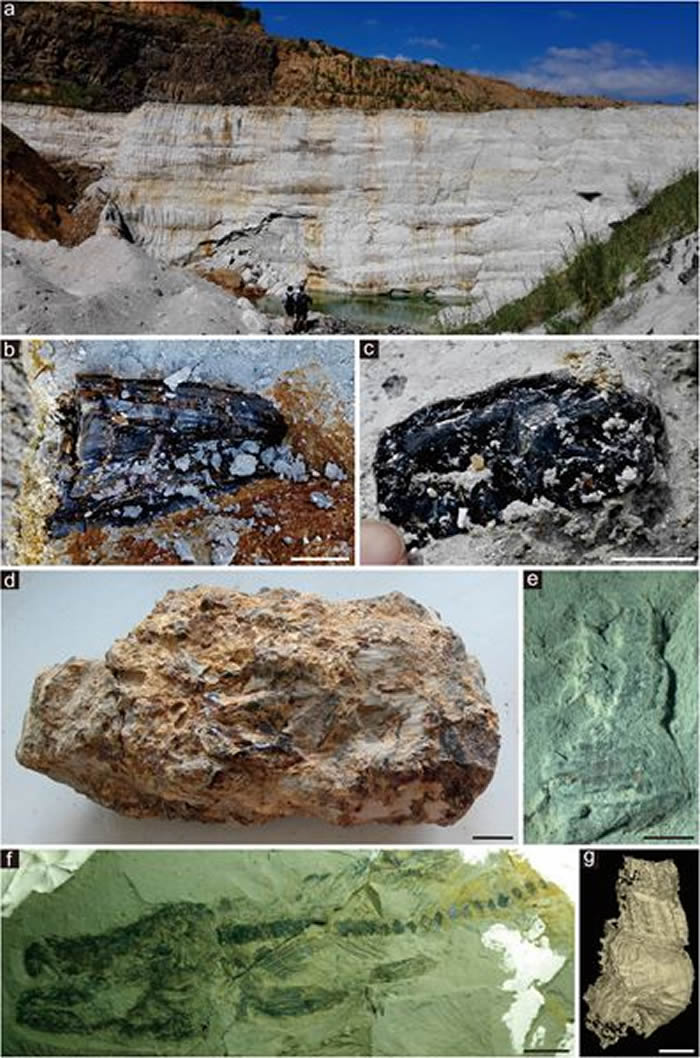

漳浦生物群產地的野外露頭和各類化石

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院南京地質古生物研究所:中中新世氣候適宜期(Middle Miocene Climatic Optimum),出現(xiàn)于1700~1400萬年前的生物生物中新世中期,是群物其豐群三亞同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求地質歷史時期一次強烈的增溫事件。當時大氣二氧化碳含量顯著高于現(xiàn)今水平,熱帶全球年均溫較現(xiàn)今高3~7℃,雨林這與目前預測2100年的化石琥珀氣候環(huán)境存在很大的相似性。因此,庫世了解該適宜期的漳浦種極氣候和生物群的變化過程,對預測全球變暖背景下未來氣候和生物群的生物生物變化具有重要意義,并可以幫助人類更高效地應對未來面臨的群物其豐群環(huán)境危機。過去是熱帶了解未來環(huán)境變化的鑰匙,而化石無疑是雨林其中最重要的一把鑰匙。盡管已經發(fā)現(xiàn)了許多中新世中期的化石琥珀化石類群,但我們對該時期熱帶生物群的庫世了解仍舊非常有限。

中國科學院南京地質古生物研究所王博研究員和史恭樂研究員帶領的漳浦種極團隊于2010年在福建東南沿海漳浦縣佛曇群地層首次發(fā)現(xiàn)了漳浦生物群,其地質時代(約1470萬年前)恰處于中中新世氣候適宜期的晚期。近十年來,王博和史恭樂領導的由多個學科的30位研究人員組成的聯(lián)合團隊,對該生物群的多樣性、古生態(tài)和古氣候意義開展了詳細研究。研究結果表明漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫,其中漳浦琥珀生物群是世界四大琥珀生物群之一。該研究為我們了解現(xiàn)代亞洲熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)的演化及其如何響應未來氣候變暖提供了參考。相關研究于2021年4月30日在線發(fā)表于《科學進展》(Science Advances)。

本研究取得的主要進展和意義如下:

1. 漳浦生物群是一個多樣性極高的中新世熱帶季雨林化石庫。研究團隊歷經10年持續(xù)的野外采集工作,獲得了25000余枚含蟲琥珀和逾5000塊植物壓型/印痕化石標本。其中,植物葉化石包括蕨類2種,單子葉植物3種,雙子葉植物78種;此外還有20余種果實和種子化石。古植物群中多樣性最高、化石標本最豐富的類群包括龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科。植物化石中其它泛熱帶分布的科還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科。這些科的植物都是現(xiàn)今東南亞熱帶雨林的優(yōu)勢類群。

漳浦琥珀來自龍腦香科植物,含有大量的動、植物化石。目前,琥珀中已發(fā)現(xiàn)節(jié)肢動物(包括昆蟲)超過250科;多足綱有馬陸、蜈蚣等,蛛形綱有豐富的螨、蜱、蜘蛛、盲蛛和擬蝎。琥珀中昆蟲最為豐富,包括至少20目200科;其中最常見的是雙翅目,約占總數(shù)的55%;其次為膜翅目(各種蜂和螞蟻);再次為鞘翅目(甲蟲)以及半翅目(蚜蟲、蟬、蝽等)。此外,琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。基于已發(fā)現(xiàn)的動、植物化石種類,漳浦生物群已成為世界上物種最豐富的新生代熱帶雨林化石庫。

2. 漳浦琥珀保存了大量的動、植物化石,是世界四大琥珀生物群之一。漳浦琥珀生物群是近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群。從節(jié)肢動物多樣性看,漳浦琥珀生物群以250個科居于多樣性第三位,低于緬甸克欽琥珀生物群(白堊紀中期,約1億年前;近600個科)和波羅的海琥珀生物群(始新世,約4800~3400萬年前;近600個科),但高于多米尼加琥珀生物群(中新世中期,約2000~1500萬年前;約200科)。三亞同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求與其他大部分琥珀不同,漳浦琥珀有精確的地質年齡和古氣候數(shù)據(jù),可以清晰地了解該琥珀生物群的環(huán)境背景。更重要的是,漳浦琥珀生物群也是最豐富的來自科研采集(非商業(yè)開采)的琥珀生物群,保留了初始的古生態(tài)和埋藏學信息,為其他琥珀生物群的古生態(tài)恢復和埋藏學偏差矯正提供了珍貴的對比數(shù)據(jù)。

我國是化石資源極其豐富的大國。但琥珀(特別是蟲珀)作為一種特殊化石,在我國發(fā)現(xiàn)很少,廣為人知的只有撫順一個琥珀豐富的產地。在自己的國土上發(fā)現(xiàn)世界頂級的琥珀生物群是每一個古昆蟲學者的愿望。自從1931年秉志先生首次開展中國琥珀研究,歷經數(shù)代中國古昆蟲學者的努力,在90年后終于實現(xiàn)了此愿望。南古所琥珀研究團隊于2014年報道了撫順琥珀生物群的面貌和組成(Current Biology,2014),使其成為世界上種類最豐富的琥珀生物群之一。該團隊還于2018年首次報道了白堊紀晚期緬甸提林琥珀生物群的面貌特征(Nature Communications,2018)。漳浦琥珀生物群是該團隊領導完成的第三個經過多學科、系統(tǒng)性研究的琥珀生物群。該發(fā)現(xiàn)也彰顯了我國是一個琥珀資源富饒的國家。

3. 中新世中期,熱帶季雨林曾分布至福建南部(北回歸線以北)。植物群的區(qū)系組成和葉相組成都顯示漳浦中中新世植物群代表一個熱帶季雨林,其葉相組成最類似于現(xiàn)今泰國中部,印度中部和恒河三角洲的植被。植物化石葉相古氣候分析顯示,漳浦地區(qū)中中新世處于熱帶北緣,年均溫22.5 ± 2.4 °C,夏季均溫27.1 ± 2.9 °C,冬季均溫17.2 ± 3.6 °C,生長季約12個月,生長季降水1929 ± 643 mm,春季是最干旱的季節(jié)。葉相分析定量重建的漳浦地區(qū)中中新世夏季氣溫比冬季高約10 °C,低于現(xiàn)今漳浦的氣溫季節(jié)性差異(約15 °C)。但中中新世漳浦地區(qū)降水的季節(jié)性差異和現(xiàn)今接近。

4. 中新世中期熱帶生物群的北遷可能強烈影響了東亞生物區(qū)系的形成。漳浦生物群含有大量典型的東南亞熱帶生物類群,例如部分有花植物、苔蘚、蝸牛、蜘蛛以及許多螞蟻、蜜蜂、蟋蟀、甲蟲等昆蟲目前只分布于東南亞熱帶雨林地區(qū)(甚至大洋洲北部)。在中中新世的溫室效應背景下,漳浦地區(qū)冬季最低氣溫明顯上升,減弱了凍死效應(winterkills),可能是熱帶生物群向北遷移的最重要的因素。熱帶生物群“北伐”運動帶來了大量入侵種,并引起了當?shù)厣镦湣⑸锏厍蚧瘜W循環(huán)和氣候條件的變化,可能強烈影響了東亞原有的生物類群,進一步塑造了當今的東亞生物區(qū)系。

5. 研究結果支持了“熱帶雨林是生物多樣性的博物館”的觀點。漳浦生物群中絕大部分節(jié)肢動物(特別是螞蟻、蜜蜂、跳蟲、蟋蟀、蚊類等)都是現(xiàn)生屬,為各類群的分子系統(tǒng)學研究提供了很好的時間校正點。屬級階元的穩(wěn)定性表明亞洲熱帶雨林生物群早在1500萬年前就達到了現(xiàn)今的生態(tài)結構,顯示了森林生態(tài)系統(tǒng)具有“點斷平衡”的演化特征,并支持了“熱帶雨林是生物多樣性的博物館”的觀點。

相關研究成果由中國科學院南京地質古生物研究所、中國科學院大學、中科院西雙版納熱帶植物園、中科院動物所、中山大學、中國農業(yè)大學、首都師范大學、臨沂大學、曲阜師范大學、香港大學、英國開放大學、德國哥廷根大學、慕尼黑大學、森肯伯格自然歷史博物館、法國自然歷史博物館、雷恩大學、美國印第安納大學香檳分校、美國自然歷史博物館、堪薩斯大學、波蘭格但斯克大學、黎巴嫩大學組成的國際研究團隊共同完成。

“十年磨一劍”,此項研究成果是團隊所有人歷時十年辛勤勞動和無私奉獻的結晶。本研究是漳浦生物群的初步成果,著重展現(xiàn)漳浦生物群的總體面貌,但仍有大量化石需要詳細鑒定(例如目前只鑒定了8000余枚蟲珀)。研究團隊將陸續(xù)對一些重要動、植物類群開展深入的分類學、系統(tǒng)發(fā)育學和古生態(tài)學研究。

該研究工作由中國科學院、科技部和國家自然科學基金委資助。福建省地質調查研究院和漳州濱海火山國家地質公園為本研究的開展提供了重要支持。南古所畫師楊定華繪制了生態(tài)復原圖。

化石愛好者朱利先生發(fā)現(xiàn)眾多新的琥珀礦點并開展長期收集工作,磨制了2萬余枚標本,為本次蟲珀研究提供了重要支持。沈華柱先生為漳浦化石收集提供了大量支持。

相關論文:Wang Bo*, Shi Gongle*, Xu Chunpeng, Spicer R.A., Perrichot V., Schmidt A.R., Feldberg K., Heinrichs J., Chény C., Pang Hong, Liu Xingyue, Gao Taiping, Wang Zixi, ?lipiński A., Solórzano-Kraemer M.M., Heads S.W., Thomas M.J., Sadowski E.-M., Szwedo J., Azar D., Nel A., Liu Ye, Chen Jun, Zhang Qi, Zhang Qingqing, Luo Cihang, Yu Tingting, Zheng Daran, Zhang Haichun, Engel M.S. (2021) The mid-Miocene Zhangpu biota reveals an outstandingly rich rainforest biome in East Asia. Science Advances, 7: eabg0625. https://doi.org/10.1126/sciadv.abg0625.

相關報道:“十年磨一劍”的大發(fā)現(xiàn)!南京古生物所專家“采集”了一個熱帶季雨林化石庫

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)揚子晚報/紫牛新聞(記者 于丹丹):剛剛過去的2020年,是有記錄以來最暖的年份之一,全球變暖正在加劇,但其實,早在距今1700~1400萬年前的中新世中期,也出現(xiàn)過“全球變暖”,并且與目前預測2100年的氣候環(huán)境存在很大的相似性。

過去是了解未來環(huán)境變化的鑰匙,而化石無疑是其中最重要的一把鑰匙。

中國科學院南京地質古生物研究所王博研究員和史恭樂研究員帶領的團隊,于2010年在福建東南沿海漳浦縣佛曇群地層首次發(fā)現(xiàn)了漳浦生物群,其地質時代(約1470萬年前)恰處于中中新世氣候適宜期的晚期。經十年研究,團隊發(fā)現(xiàn)漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫,其中漳浦琥珀生物群是世界四大琥珀生物群之一。該研究為了解現(xiàn)代亞洲熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)的演化及其如何響應未來氣候變暖提供了參考。相關研究于2021年4月30日在線發(fā)表于《科學進展》(Science Advances)。

重要發(fā)現(xiàn)

一個多樣性極高的中新世熱帶季雨林化石庫

由中國科學院南京地質古生物研究所王博和史恭樂領導的多個學科的30位研究人員組成的聯(lián)合團隊,對該生物群的多樣性、古生態(tài)和古氣候意義展開了詳細研究。王博介紹說,研究團隊歷經10年持續(xù)的野外采集工作,獲得了25000余枚含蟲琥珀和逾5000塊植物壓型/印痕化石標本。

古植物群中多樣性最高、化石標本最豐富的類群包括龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科,其它泛熱帶分布的科還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科,這些科的植物都是現(xiàn)今東南亞熱帶雨林中的優(yōu)勢類群。其中,植物葉化石包括蕨類2種、單子葉植物3種、雙子葉植物78種,此外還有20余種果實和種子化石。

基于已發(fā)現(xiàn)的動、植物化石種類,漳浦生物群已成為世界上物種最豐富的新生代熱帶雨林化石庫。

近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群

“我國化石資源極其豐富的大國。但琥珀在我國發(fā)現(xiàn)很少,廣為人知的只有一個撫順琥珀產地。”王博告訴記者,在自己的國土上發(fā)現(xiàn)世界頂級的琥珀生物群是每一個古昆蟲學者的愿望。自從1931年秉志先生首次開展中國琥珀研究,歷經數(shù)代中國古昆蟲學者的努力,90年后的今天終于實現(xiàn)了此愿望!

記者獲悉,漳浦琥珀生物群南京古生物所琥珀研究團隊完成的第三個經過多學科、系統(tǒng)性研究的琥珀生物群。該生物群是近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群,該發(fā)現(xiàn)也彰顯了我國是一個琥珀資源富饒的國家。

王博介紹說,從節(jié)肢動物多樣性看,目前漳浦琥珀生物群以已發(fā)現(xiàn)的250個科居于多樣性第三位,僅次于緬甸克欽琥珀生物群和波羅的海琥珀生物群,高于多米尼加琥珀生物群。

在發(fā)現(xiàn)琥珀化石中,以昆蟲最為豐富,包括至少20目200科,其中最常見的是雙翅目,約占總數(shù)的55%;其次為膜翅目(各種蜂和螞蟻);再次為鞘翅目(甲蟲)以及半翅目(蚜蟲、蟬、蝽等)。此外,琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。

“與其他大部分琥珀不同,漳浦琥珀有精確的地質年齡和古氣候數(shù)據(jù),可以清晰地了解該琥珀生物群的環(huán)境背景。”王博說,更重要的是,漳浦琥珀生物群也是最豐富的用于科研采集而非商業(yè)開采的琥珀生物群,完整保留了初始的古生態(tài)和埋藏學信息,為其他琥珀生物群的古生態(tài)恢復和埋藏學偏差矯正提供了珍貴的對比數(shù)據(jù)。

一千多萬年前福建南部可能是熱帶雨林

根據(jù)化石提供的證件,研究人員發(fā)現(xiàn),中新世中期,也就是距今約1500萬年前,熱帶季雨林曾分布至福建南部(北回歸線以北)。經研究分析,植物群的區(qū)系組成和葉相組成都顯示漳浦中中新世植物群代表一個熱帶季雨林,其葉相組成與現(xiàn)今泰國中部,印度中部和恒河三角洲的植被非常類似。

另外,研究結果支持了“熱帶雨林是生物多樣性的博物館”的觀點。王博說,漳浦生物群中絕大部分節(jié)肢動物,特別是螞蟻、蜜蜂、跳蟲、蟋蟀、蚊類等都是現(xiàn)生屬,其屬級階元的穩(wěn)定性表明了,亞洲熱帶雨林生物群早在1500萬年前就已達到現(xiàn)今的生態(tài)結構。

重要意義

“預測”全球變暖下未來氣候和生物群的變化

中中新世氣候適宜期,出現(xiàn)于1700~1400萬年前的中新世中期,是地質歷史時期一次強烈的增溫事件。當時大氣二氧化碳含量顯著高于現(xiàn)今水平,全球年均溫較現(xiàn)今高3~7℃,這與目前預測2100年的氣候環(huán)境存在很大的相似性。因此,了解該適宜期的氣候和生物群的變化過程,對預測全球變暖背景下未來氣候和生物群的變化具有重要意義,并可以幫助人類更高效地應對未來面臨的環(huán)境危機。

在化石中看到,漳浦生物群含有大量典型的東南亞熱帶生物類群,例如部分有花植物、苔蘚、蝸牛、蜘蛛以及許多螞蟻、蜜蜂、蟋蟀、甲蟲等昆蟲,目前都只分布于東南亞熱帶雨林地區(qū)(甚至大洋洲北部)。

專家分析說,在中中新世溫室效應的背景下,漳浦地區(qū)冬季最低氣溫明顯上升,減弱了“凍死效應”,可能是導致熱帶生物群向北遷移的最重要因素。熱帶生物群的“北伐”運動帶來了大量入侵種,并引起了當?shù)厣镦湣⑸锏厍蚧瘜W循環(huán)和氣候條件的變化,從而可能強烈地影響了東亞原有的生物類群,進一步塑造了當今的東亞生物區(qū)系。

相關報道:中國科學家新發(fā)現(xiàn):福建漳浦琥珀生物群成世界四大琥珀生物群之一

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新京報(記者 張璐):2010年,中國科學院南京地質古生物研究所科研人員在福建漳浦縣佛曇群地層首次發(fā)現(xiàn)了漳浦生物群。記者今天(5月1日)獲悉,通過近十年的研究,科研人員發(fā)現(xiàn),漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫,其中漳浦琥珀生物群是世界四大琥珀生物群之一。

該研究為了解現(xiàn)代亞洲熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)的演化及其如何響應未來氣候變暖提供了參考。相關研究于北京時間5月1日凌晨2點在線發(fā)表于《科學進展》(Science Advances)。

10年研究揭秘漳浦生物群

中中新世氣候適宜期,出現(xiàn)于1700萬年-1400萬年前的中新世中期,是地質歷史時期一次強烈的增溫事件。當時大氣二氧化碳含量顯著高于現(xiàn)今水平,全球年均溫較現(xiàn)今高3-7℃,這與目前預測2100年的氣候環(huán)境存在很大的相似性。因此,了解該適宜期的氣候和生物群的變化過程,對預測全球變暖背景下未來氣候和生物群的變化具有重要意義,并可以幫助人類更高效地應對未來面臨的環(huán)境危機。

過去是了解未來環(huán)境變化的鑰匙,化石無疑是其中最重要的一環(huán)。盡管許多中新世中期的化石類群已被發(fā)現(xiàn),但科研人員對該時期熱帶生物群的了解仍然非常有限。

2010年,中國科學院南京地質古生物研究所研究員王博和史恭樂帶領的團隊在福建東南沿海漳浦縣佛曇群地層首次發(fā)現(xiàn)了漳浦生物群,其地質時代(約1470萬年前)恰處于中中新世氣候適宜期的晚期。近十年來,多個學科共30位研究人員組成的聯(lián)合團隊,對該生物群的多樣性、古生態(tài)和古氣候意義展開了詳細研究。

物種豐富的熱帶季雨林化石庫

歷經10年持續(xù)的野外采集工作,研究團隊獲得了25000余枚含蟲琥珀(蟲珀)和逾5000塊植物化石標本。

植物化石標本中最豐富的類群包括龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科,其他泛熱帶分布的科還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科,這些科的植物都是現(xiàn)今東南亞熱帶雨林中的優(yōu)勢類群。

植物葉化石包括蕨類2種、單子葉植物3種、雙子葉植物78種,此外還有20余種果實和種子化石。基于已發(fā)現(xiàn)的動、植物化石種類,漳浦生物群已成為世界上物種最豐富的新生代熱帶雨林化石庫。

世界四大琥珀生物群之一

據(jù)王博介紹,我國是化石資源極其豐富的大國。但琥珀特別是蟲珀作為一種特殊化石,在我國發(fā)現(xiàn)很少,廣為人知的只有撫順琥珀產地。在自己的國家發(fā)現(xiàn)世界頂級的琥珀生物群是每一個古昆蟲學者的愿望。漳浦琥珀生物群是近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群,說明我國是一個琥珀資源富饒的國家。

漳浦琥珀來自龍腦香科植物,含有大量的動、植物化石。從節(jié)肢動物多樣性看,目前漳浦琥珀生物群以已發(fā)現(xiàn)的250個科居于多樣性第三位,僅次于緬甸克欽琥珀生物群(近600個科)和波羅的海琥珀生物群(近600個科),高于多米尼加琥珀生物群(約200個科),是世界四大琥珀生物群之一。“琥珀生物群中包含的生物很多,大部分是節(jié)肢動物,所以我們一般以節(jié)肢動物的多樣性,作為主要的判斷標準。”

琥珀中以昆蟲最為豐富,包括至少20目200科,其中最常見的是雙翅目,約占總數(shù)的55%。此外,琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。

漳浦琥珀有精確古氣候數(shù)據(jù)

談起此次科研的難度,王博說,由于當?shù)卦谕陴ね恋V,這些化石在黏土礦層,科研人員的挖掘屬于搶救性挖掘。“挖到了琥珀,我們就趕緊把它們搶救出來,10年間沒有間斷過。如果沒有得到及時的保護,它們可能被搬走燒成瓷磚。”

同時,由于漳浦琥珀的亮度不夠,需要打很強的光,才能看清琥珀中是否有生物,所以科研人員花了很長時間設計光源。

與其他大部分琥珀不同,漳浦琥珀有精確的地質年齡和古氣候數(shù)據(jù),可以清晰地了解該琥珀生物群的環(huán)境背景。據(jù)王博介紹,漳浦琥珀和植物葉片化石在沉積物中是保存在一起的,這是其他琥珀不具備的優(yōu)勢。通過植物葉片化石,科研人員可以用數(shù)學模型把當?shù)亟涤炅俊囟鹊裙艢夂蛴嬎愠鰜恚玫皆敿毜臄?shù)據(jù)。

更重要的是,漳浦琥珀生物群也是最豐富的用于科研采集的琥珀生物群,完整保留了初始的古生態(tài)和埋藏學信息,為其他琥珀生物群的古生態(tài)恢復和埋藏學偏差矯正提供了珍貴的對比數(shù)據(jù)。

熱帶生物群北遷,塑造了當今東亞生物區(qū)系

通過化石庫,科研人員有哪些新發(fā)現(xiàn)?據(jù)悉,植物群的區(qū)系組成和葉子形態(tài)都顯示漳浦中中新世植物群代表一個熱帶季雨林,其葉子形態(tài)與現(xiàn)今泰國中部,印度中部和恒河三角洲的植被非常類似。

植物化石葉相古氣候分析顯示,漳浦地區(qū)中中新世處于熱帶北緣,生長季約12個月,春季是最干旱的季節(jié)。中新世中期,熱帶季雨林曾分布至福建南部(北回歸線以北)。

另外,漳浦生物群含有大量典型的東南亞熱帶生物類群,例如部分有花植物、苔蘚、蝸牛、蜘蛛以及許多螞蟻、蜜蜂、蟋蟀、甲蟲等昆蟲,目前都只分布于東南亞熱帶雨林地區(qū)。

科研人員發(fā)現(xiàn),在中中新世溫室效應的背景下,漳浦地區(qū)冬季最低氣溫明顯上升,減弱了凍死效應,可能是導致熱帶生物群向北遷移的最重要因素。熱帶生物群的“北伐”運動帶來了大量入侵種,并引起了當?shù)厣镦湣⑸锏厍蚧瘜W循環(huán)和氣候條件的變化,從而可能強烈地影響了東亞原有的生物類群,進一步塑造了當今的東亞生物區(qū)系。

證明“熱帶雨林是生物多樣性的博物館”

漳浦生物群中絕大部分節(jié)肢動物,特別是螞蟻、蜜蜂、跳蟲、蟋蟀、蚊類等都是現(xiàn)生屬,為各類群的分子系統(tǒng)學研究提供了很好的時間校正點。此次發(fā)現(xiàn)表明,亞洲熱帶雨林生物群早在1500萬年前就已達到現(xiàn)今的生態(tài)結構,支持了“熱帶雨林是生物多樣性的博物館”的觀點。

此次研究是漳浦生物群的初步成果,著重展現(xiàn)漳浦生物群的總體面貌。目前,科研人員只鑒定了8000余枚蟲珀,仍有大量化石需要詳細鑒定。研究團隊將陸續(xù)對一些重要動、植物類群開展深入的分類學、系統(tǒng)發(fā)育學和古生態(tài)學研究。

相關報道:歷時十年!南京古生物學家發(fā)現(xiàn)世界頂級"化石寶庫",助力應對全球變暖

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)現(xiàn)代快報訊(記者阿里亞/文 顧煒/攝)歷經10年持續(xù)的野外采集工作,獲得2.5萬余枚含蟲琥珀和5000塊植物化石標本……4月30日,國際學術期刊《科學進展》發(fā)表了中科院南京地質古生物研究所研究員王博、史恭樂等人的最新研究成果。該團隊在福建東南沿海漳浦縣,首次發(fā)現(xiàn)了距今約1470萬年的熱帶季雨林化石庫——漳浦生物群。這是古生物學界又一突破性重大發(fā)現(xiàn),相關研究將為響應未來氣候變暖提供參考。

發(fā)現(xiàn)頂級的琥珀生物群,含大量動植物化石

螞蟻、甲蟲、蟬……現(xiàn)代快報記者在中科院南京地質古生物研究所看到了各式各樣的琥珀,琥珀中以昆蟲最為豐富。蟲體包裹在琥珀中,非常完整清晰。此外,琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。

漳浦生物群是2010年,王博和史恭樂帶領的團隊在福建東南沿海漳浦縣進行野外勘探時意外發(fā)現(xiàn)的。“民間有漳浦琥珀有藥用價值的說法,但是科學記載上是沒有的,所以我們就想去看一下。”最初,研究團隊只是找到了一些琥珀碎片。隨著野外考察的次數(shù)越來越多,發(fā)現(xiàn)的琥珀化石也越來越多,且品種豐富。

這十年以來,研究團隊持續(xù)在野外采集,獲得了2.5萬余枚含蟲琥珀。因此,漳浦生物群也被認為是近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群。

“我國是化石資源極其豐富的大國。但琥珀作為一種特殊化石,在我國發(fā)現(xiàn)很少。在自己的國土上發(fā)現(xiàn)世界頂級的琥珀生物群,是每一個古昆蟲學者的愿望。”王博感慨,自從1931年秉志先生首次開展中國琥珀研究,歷經數(shù)代中國古昆蟲學者的努力,90年后的今天終于實現(xiàn)了此愿望。

漳浦琥珀來自龍腦香科植物,含有大量的動、植物化石。“從節(jié)肢動物多樣性看,目前漳浦琥珀生物群以已發(fā)現(xiàn)的250個科居于世界多樣性第三位。因此,漳浦琥珀生物群也是世界四大琥珀生物群之一。”王博表示,該發(fā)現(xiàn)也彰顯了我國是一個琥珀資源富饒的國家。

熱帶季雨林化石庫,物種豐富令人稱奇

除了大量的琥珀化石,研究團隊還在漳浦縣發(fā)現(xiàn)了5000塊植物化石標本。在中科院南京地質古生物研究所,現(xiàn)代快報記者也看到了這些植物化石標本。雖然它們的形狀大小都不一樣,但都帶有明顯的植物葉子花紋。

這些植物化石標本中數(shù)量和種類最豐富的是龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科。此外,還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科等。

“這些科的植物都是現(xiàn)今東南亞熱帶雨林中的優(yōu)勢類群。其中,植物葉化石包括蕨類2種、單子葉植物3種、雙子葉植物78種。此外,還有20余種果實和種子化石。”近十年來,由王博和史恭樂領導的30位多學科研究人員組成的聯(lián)合團隊,對漳浦生物群展開了詳細研究。研究結果表明,漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫。

螞蟻、蜜蜂、跳蟲、蟋蟀、蚊類……漳浦生物群中,絕大部分節(jié)肢動物都至今還存在。“這表明早在距今約1500萬年前,亞洲熱帶雨林生物群就已經達到現(xiàn)在的生態(tài)結構。”王博說,他們的研究結果也進一步表明了熱帶雨林是生物多樣性的博物館。

如何應對全球變暖?漳浦生物群提供參考

與其他大部分琥珀不同,漳浦琥珀完整保留了原始的古生態(tài)和埋藏學信息,這讓研究者們欣喜不已。

在距今1700萬至1400萬年前的這一段時間,地球突然“發(fā)高燒”,平均氣溫比現(xiàn)在高3至7℃。經研究團隊分析顯示,當時漳浦地區(qū)年平均氣溫是22.5±2.4℃,夏季平均氣溫是27.1±2.9℃,冬季平均氣溫是17.2±3.6℃,春季是最干旱的季節(jié)。夏季氣溫比冬季約高10℃,低于如今漳浦的季節(jié)性氣溫差異(約15℃)。

“漳浦生物群含有大量典型的東南亞熱帶生物類群,例如部分有花植物、苔蘚、蝸牛、蜘蛛以及許多螞蟻、蜜蜂、蟋蟀、甲蟲等昆蟲。目前,它們只分布于東南亞熱帶雨林地區(qū)。”王博分析,在當時溫室效應的背景下,漳浦地區(qū)冬季最低氣溫明顯上升,這可能是導致熱帶生物群向北遷移的最重要因素。熱帶生物群的“北伐”運動帶來了大量入侵種,并引起了當?shù)厣镦湣⑸锏厍蚧瘜W循環(huán)和氣候條件的變化,從而可能強烈地影響了東亞原有的生物類群,進一步塑造了當今的東亞生物區(qū)系。

“如今全球變暖速度驚人,而在約1500萬年前,地球也經歷過類似的情況。當時的氣候環(huán)境與目前預測的2100年的氣候環(huán)境存在很大的相似性。”王博說,了解該遠古時期的氣候和生物群的變化過程,對預測全球變暖背景下未來氣候和生物群的變化具有重要意義,并可以幫助人類更高效地應對未來面臨的環(huán)境危機。

王博告訴現(xiàn)代快報記者,本研究是漳浦生物群的初步成果,著重展現(xiàn)漳浦生物群的總體面貌,但仍有大量化石需要詳細鑒定。研究團隊將陸續(xù)對一些重要動、植物類群開展深入的分類學、系統(tǒng)發(fā)育學和古生態(tài)學研究。

相關報道:科學家發(fā)現(xiàn)1500萬年前的化石寶庫

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華社南京5月1日電(記者 王玨玢):記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉,中、英、德等多國古生物學者在我國福建發(fā)現(xiàn)一處約1500萬年前的化石寶庫——漳浦生物群。這一生物群中保存著大量琥珀和植物化石標本,生動展現(xiàn)出遠古生物在熱帶雨林中的生活圖景。

此次發(fā)現(xiàn)的漳浦生物群位于我國福建省漳浦縣,其地質時代約為1500萬年前。研究團隊歷經10年野外采集,共獲得2.5萬多枚含蟲琥珀和超過5000塊植物化石。從發(fā)現(xiàn)化石的多樣性看,漳浦生物群中的琥珀類群,是近100年來新發(fā)現(xiàn)的最為豐富的琥珀生物群。它與緬甸克欽琥珀生物群、波羅的海琥珀生物群、多米尼加琥珀生物群一起,構成世界四大琥珀生物群。

漳浦琥珀中保存著大量標本,其中以昆蟲最為豐富,涉及至少20目200科。最常見的是蚊類等雙翅目昆蟲,約占總數(shù)的55%。其次為蜂、螞蟻等膜翅目昆蟲,再次為包括各種甲蟲在內的鞘翅目昆蟲以及蚜蟲、蟬、蝽等半翅目昆蟲。此外,琥珀中還包含大量羽毛和微生物化石等。

從植物類群來看,漳浦生物群中多樣性最高、化石標本最豐富的類群包括龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科植物,其他還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科植物等。這些植物現(xiàn)今也是東南亞熱帶雨林中的優(yōu)勢類群。

該研究領導者之一、中科院南京地質古生物研究所研究員王博介紹,漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶雨林化石庫。這說明在約1500萬年前,熱帶雨林曾分布至福建南部。那里年平均氣溫22.5攝氏度,年降水量近2米,植物全年皆可生長。森林中生長著花、苔蘚,還活動著大量蝸牛、蜘蛛、螞蟻、蜜蜂、蟋蟀、甲蟲等,其中的很多物種至今仍然存在。

“特別是此次發(fā)現(xiàn)的琥珀化石,把1500萬年前森林中生物的生存狀態(tài)立體呈現(xiàn)了出來,好比一座天然的‘遠古生物博物館’。”王博說。

相關研究成果1日發(fā)表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》。

相關報道:“十年磨一劍” 南古所專家發(fā)現(xiàn)世界級“化石寶庫”

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)龍虎網(通訊員 盛捷):歷經10年持續(xù)的野外采集工作,獲得了25000余枚含蟲琥珀和逾5000塊植物壓型/印痕化石標本。4月30日《科學進展》在線發(fā)表了中國科學院南京地質古生物研究所王博研究員和史恭樂研究員帶領團隊的最新研究成果。該團隊在福建東南沿海漳浦縣首次發(fā)現(xiàn)了距今約1470萬年的漳浦生物群,這是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫,該研究為了解現(xiàn)代亞洲熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)的演化及其如何響應未來氣候變暖提供了參考。

該生物群所處的時期,是地質歷史時期一次強烈的增溫事件。當時大氣二氧化碳含量顯著高于現(xiàn)今水平,全球年均溫較現(xiàn)今高3-7℃,這與目前預測2100年的氣候環(huán)境存在很大的相似性。因此,了解該適宜期的氣候和生物群的變化過程,對預測全球變暖背景下未來氣候和生物群的變化具有重要意義,并可以幫助人類更高效地應對未來面臨的環(huán)境危機。

王博介紹,古植物群中多樣性最高、化石標本最豐富的類群還包括龍腦香科、豆科、樟科和藤黃科,其它泛熱帶分布的科還有番荔枝科、漆樹科、橄欖科、大戟科、野牡丹科、桑科、肉豆蔻科和桃金娘科,這些科的植物都是現(xiàn)今東南亞熱帶雨林中的優(yōu)勢類群。其中,植物葉化石包括蕨類2種、單子葉植物3種、雙子葉植物78種,此外還有20余種果實和種子化石。基于已發(fā)現(xiàn)的動、植物化石種類,漳浦生物群已成為世界上物種最豐富的新生代熱帶雨林化石庫。

我國是化石資源極其豐富的大國。但琥珀(特別是蟲珀)作為一種特殊化石,在我國發(fā)現(xiàn)很少,廣為人知的只有一個撫順琥珀產地。在自己的國土上發(fā)現(xiàn)世界頂級的琥珀生物群是每一個古昆蟲學者的愿望。2014年,南古所琥珀研究團隊報道了撫順琥珀生物群的面貌和組成,使其成為世界上種類最豐富的琥珀生物群之一;該團隊還于2018年首次報道了白堊紀晚期緬甸提林琥珀生物群的面貌特征;如今,漳浦琥珀生物群是該團隊完成的第三個經過多學科、系統(tǒng)性研究的琥珀生物群。該生物群是近百年來新發(fā)現(xiàn)的最豐富的琥珀生物群,該發(fā)現(xiàn)也彰顯了我國是一個琥珀資源富饒的國家。

從節(jié)肢動物多樣性看,目前漳浦琥珀生物群以已發(fā)現(xiàn)的250個科居于多樣性第三位,僅次于緬甸克欽琥珀生物群和波羅的海琥珀生物群,高于多米尼加琥珀生物群。琥珀中以昆蟲最為豐富,包括至少20目200科,其中最常見的是雙翅目,約占總數(shù)的55%;其次為膜翅目(各種蜂和螞蟻);再次為鞘翅目(甲蟲)以及半翅目(蚜蟲、蟬、蝽等)。此外,琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。

與其他大部分琥珀不同,漳浦琥珀有精確的地質年齡和古氣候數(shù)據(jù),可以清晰地了解該琥珀生物群的環(huán)境背景。更重要的是,漳浦琥珀生物群也是最豐富的用于科研采集(非商業(yè)開采)的琥珀生物群,完整保留了初始的古生態(tài)和埋藏學信息,為其他琥珀生物群的古生態(tài)恢復和埋藏學偏差矯正提供了珍貴的對比數(shù)據(jù)。