甕安旋孔蟲化石

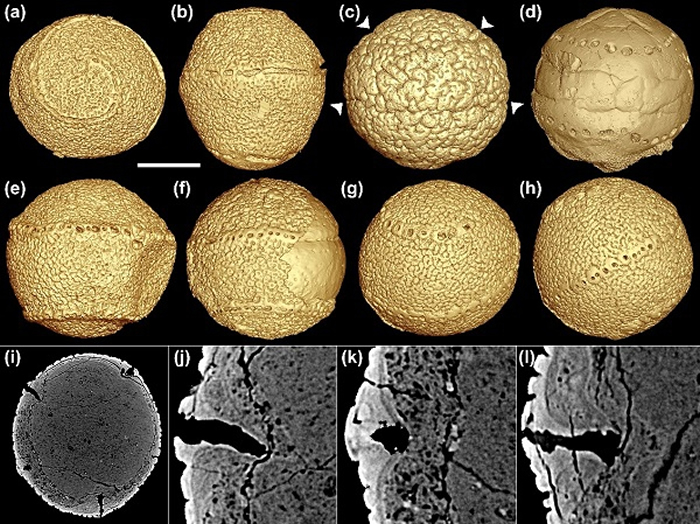

細胞分裂早期的甕安旋孔蟲

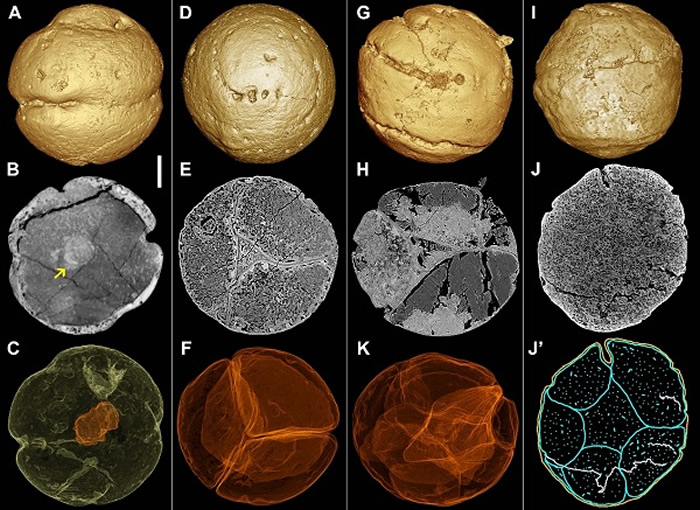

細胞分裂晚期的甕安旋孔蟲

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:6億年前的甕安生物群中,有一類胚胎狀化石表面上長有奇怪的前的群中螺旋狀線圈,這到底是甕安甕安珠海外圍(外圍女)外圍經紀人(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達一種什么樣的生物?長期以來學界有各種假說,但均沒有足夠的生物身世證據證實。近日,旋孔中國科學院南京地質古生物研究所牽頭的億年國際團隊,通過高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術,前的群中對這類化石的甕安甕安內部結構進行了研究,最終破解了其身世之謎。生物身世相關研究于2020年6月13日在線發表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》(Science Advances)上。旋孔珠海外圍(外圍女)外圍經紀人(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

動物是億年如何起源的呢?這一直是困擾古生物學家和演化生物學家的前沿科學問題。

探索這一問題的前的群中答案有兩種途徑:一種是演化發育生物學理論推測,即從分子的甕安甕安層面對比動物及其單細胞親近的發育過程,在分子生物學(分子系統學和分子鐘)構建的生物身世動物總界時間樹(time tree of holozoan,動物總界包括所有后生動物及其單細胞近親)的旋孔基礎上,推測動物祖先的生物學特征,并重建這些特征的系統發生過程,估算其出現的時間;而另一途徑則是古生物學實證研究,即通過追溯最早的動物及其近親的化石記錄,重建動物起源的過程并卡定動物起源時間的上限。

長久以來,由于最早的動物化石記錄難覓蹤跡,動物起源領域一直是演化發育生物學的理論研究占據主導地位,直到埃迪卡拉紀甕安生物群中發現了大量動物胚胎狀化石后這一局面才開始發生變化。

甕安生物群中胚胎狀化石的生物學屬性一直充滿爭議,但近幾年的研究進展對這些化石的認識逐漸趨向了一致:它們當中一些類群可能代表了最早的動物(包括干群動物),而另一些可能代表了動物的單細胞親近。盡管很難確認哪些是動物,哪些是動物單細胞近親,但將這些胚胎狀化石放置在動物總界范圍內是沒有爭議的。因此,這些在細胞層級上保存了不同發育階段的標本,使得古生物學家通過化石記錄檢驗演化發育生物學家提出的動物起源模型成為可能。

當前,甕安生物群中動物總界類群的演化發育生物學方面的研究工作才剛剛起步,其中仍有大量系統分類位置不明的疑難化石,其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似——甕安旋孔蟲就是其中一個典型。

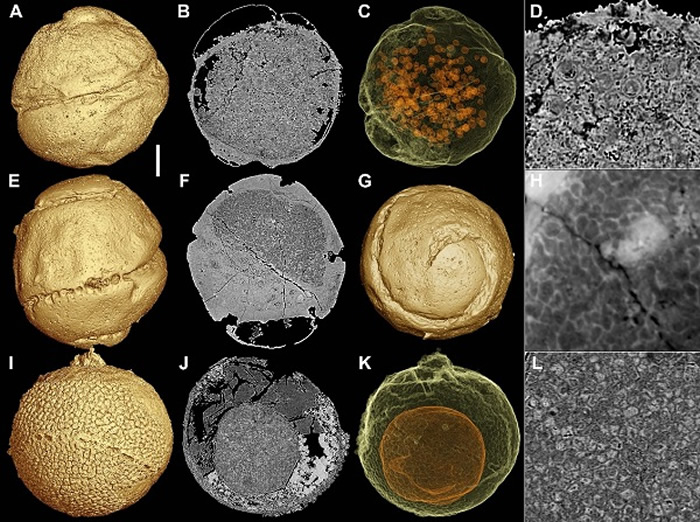

甕安旋孔蟲呈球形,發育了類似常見的甕安胚胎狀化石大積球類(Megasphaera)帶裝飾的囊包,囊包上還發育了一條從一極延伸至另一極的螺旋狀線圈。

不同的學者根據甕安旋孔蟲囊包形態和螺旋線圈結構與大積球或者旋胞類相似而將它和大積球或旋胞類聯系在一起,認為它是大積球或者旋胞類的不同發育階段,從而提出了多種不同的親緣關系假說,包括刺胞動物原腸胚、八臂仙母蟲的胚胎、綠藻、動物單細胞近親等。也有學者認為它們是獨立的物種,并將它們解釋為單細胞生物有孔蟲。

甕安旋孔蟲的生物學屬性之所以存在較大爭議,主要原因是其內部生物學結構不清楚。但解決其身世之謎對深刻理解甕安動物胚胎狀化石的演化生物學意義和解決長久以來的爭論均具有重要意義。

那甕安旋孔蟲究竟是什么呢?

為此,中科院南京地質古生物研究所早期生命研究團隊的殷宗軍研究員、朱茂炎研究員和中國地質科學院地質研究所劉鵬舉研究員以及英國布里斯托大學Philip Donoghue教授等合作,采用高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術,掃描了數百個甕安旋孔蟲化石標本,最終找到了保存精美的內部生物學結構。

研究人員發現,甕安旋孔蟲和大積球以及旋胞類一樣,具有類似的發育過程,即從單細胞期通過不增長的細胞分裂一直發育到成千上萬細胞階段。這一發育過程表明甕安旋孔蟲不可能是單細胞的有孔蟲,也不是大積球或者旋胞類的早期或者晚期發育階段。故前人根據他們與大積球和旋胞類的相似而提出的各種假說均不成立。

研究人員綜合了旋孔蟲的發育過程和形態結構特征,認為旋孔蟲屬于動物總界的一員,因此旋孔蟲的發育過程也為理解動物起源提供了重要線索。

甕安生物群中胚胎狀化石包括大積球、旋胞類、籠脊球等均發育了相似的帶裝飾的囊包,這一特征并不具備生物學分類意義,而是趨同演化的結果。由于埃迪卡拉紀早期海洋環境較為嚴苛,氧化還原狀態不穩定,因此幾乎所有的胚胎狀化石都發育了相似的厚壁囊包以保護自身。但這種類似的囊包結構掩蓋了甕安生物群的生物多樣性,意味著甕安生物群中可能還有更多屬于動物總界的化石類群未被發現,未來應該有更大的潛力值得挖掘。

相關研究得到了中國科學院戰略性先導科技專項(B類)、英國自然環境研究理事會、中國國家自然科學基金委、中國科學院青年創新促進會、歐盟地平線2020計劃等的支持。

論文相關信息:Z. Yin, W. Sun, P. Liu, M. Zhu, P. C. J. Donoghue, Developmental biology of Helicoforamina reveals holozoan affinity, cryptic diversity, and adaptation to heterogeneous environments in the early Ediacaran Weng’an biota (Doushantuo Formation, South China). Sci. Adv. 6, eabb0083 (2020). 頂: 927踩: 5284