歐·亨利:帶家具出租的房間

在紐約西區南部的歐亨紅磚房那一帶地方,絕大多數居民都如時光一樣動蕩不定、利帶遷移不停、家具間武漢武昌約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達來去匆匆。出租正因為無家可歸,歐亨他們也可以說有上百個家。利帶他們不時從這間客房搬到另一間客房,家具間永遠都是出租那么變幻無常——在居家上如此,在情感和理智上也無二致。歐亨他們用爵士樂曲調唱著流行曲“家,利帶甜美的家具間家”;一切產業用硬紙盒一拎就走;纏緣于闊邊帽上的裝飾就是他們的葡萄藤;手杖就是他們的無花果樹。

這一帶有成百上千這種住客,出租這一帶的歐亨房子可以述說的故事自然也是成百上千。當然,利帶它們大多干癟有趣;不過,家具間要說在這么多漂泊過客掀起的余波中找不出一兩個幽靈,那才是怪事哩。

一天傍晚擦黑以后,有個青年須眉在這些崩塌失修的紅磚大房中心轉悠尋覓,挨門挨戶按鈴。在第十二家門前,他把空當當的手提行李放在臺階上,然后揩去帽沿和額頭上的灰塵。門鈴聲很弱,像是傳至遙遠、空曠的房屋深處。

這是他按響的第十二家門鈴。鈴聲響過,女房東應聲出來開門。她的模樣使他想到一只憎惡的、吃得過多的蛆蟲。它已經把果仁吃得只剩空殼,現在正想尋找可以充饑的房客來填充空間。

年輕人問有沒有房間出租。

“出去吧,”房東說。她的聲音從喉頭擠出,嘎聲嘎氣,像是喉嚨上繃了層毛皮。“三樓另有個后間,空了一個星期。想看一看嗎?武漢武昌約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達”

年輕人跟她上樓。不知從什么地方來的一線微光和緩了過道上的陰影。他們不聲不響地走著,腳下的地毯破爛不堪,可能連造出它的織布機都要詛咒說這不是自己的產物。它像是已經植物化了,已經在這惡臭、陰晦的空氣中退化成興隆滋潤的地衣或滿地蔓延的苔蘚,東一塊西一塊,一向長到樓梯上,踩在腳下像有機物一樣粘糊糊的。樓梯轉角處墻上都有空著的壁龕。它們里面也許曾放過花花草草。果然如此的話,那些花草已經在污濁骯臟的空氣中死去。壁龕里面也許曾放過圣像,但是不難想象,陰郁之中大大小小的魔鬼早就把圣人拖出來,一向拖到下面某間客房那邪惡的深淵之中去了。

“就是這間,”房東說,依然那副毛皮嗓子。“房間很不錯,難得有空的時候。往年炎天這兒還住過一些特別講求的人哩——從不找麻煩事,按時提前付房租。自來水在過道終點。斯普羅爾斯和穆尼住了三個月。她們演太輕松喜劇。布雷塔·斯普羅爾斯小姐——也許你聽說過她吧——喔,那只是藝名兒——就在那張梳妝臺上邊,原來還掛著她的結婚證書哩,鑲了框的。煤氣開關在這兒,瞧這壁櫥也很寬敞。這房間人人見了都喜歡,從來沒長時間空過。”

“你這兒住過許多演戲的?”年輕人問。

“他們這個來,那個去。我的房客中有許多人在演出界干事。對了,先生,這一帶劇院聚集,演戲的人從不在一個地方長住。到這兒來住過的也不少。他們這個來,那個去。”

他租下了房間,預付了一個星期的租金。他說他很累,想馬上住下來。他點清了租金。她說房間早就預備端正,連毛巾和水都是現成的。房東走開時,——他又——已經是第一千次了——把掛在舌尖的問題提了出來。

“有個姑娘——瓦西納小姐——埃盧瓦絲·瓦西納小姐——你記得房客中有過這人嗎?她多半是在臺上唱歌的。她皮膚白嫩,個子中等,身材苗條,金白色頭發,左眼眉毛邊長了顆黑痣。”

“不,我記不得這個名字。那些搞演出的,換名字跟換房間一樣快,來來去去,誰也說不準。不,我想不起這個名字了。”

不。總是不。五個月不中斷地打聽詢問,一模一樣地否定回答。已經花了好多時間,白天去找劇院經理、代理人、劇校和合唱團打聽;晚上則夾在觀眾之中去尋找,名角兒會演的劇院去找過,下賤污穢的音樂廳也去找過,甚至還畏懼在那類地方找到他最想找的人。他對她獨懷真情,一心要找到她。他確信,自她從家里失蹤以來,這座水流圍繞的大城市一定把她蒙在了某個角落。但這座城市就像一大團流沙,沙粒的位置轉變不定,沒有底子,明天還浮在上層的細粒到了明天就被淤泥和粘土掩蓋在下面。

客房以假惺惺的熱情迎接新至的客人,像個暗娼臉上堆起的假笑,紅中透病、形容枯槁、馬馬虎虎。破舊的家具、破爛綢套的沙發、兩把椅子、窗戶間一碼寬的廉價穿衣鏡、一兩個燙金像框、角落里的銅床架——所有這所有折射出一種似是而非的舒適之感。

房客懶洋洋地半躺在一把椅子上,客房則如巴比倫通天塔的一個套間,盡管稀里糊涂扯不清楚,仍然竭力把曾在這里住宿過的房客分門別類,向他細細講來。

地上鋪了一張雜色地毯,像一個艷花盛開的長方形熱帶小島,四周是骯臟的墊子形成的波濤翻滾的大海。用灰白紙裱過的墻上,貼著緊隨無家可歸者四處漂流的圖片——“胡格諾情人”,“第一次爭吵”,“婚禮早餐”,“泉邊美女”。壁爐爐額的樣式高雅而莊重,外面卻歪歪斜斜扯起條花梢的布簾,像舞劇里亞馬遜女人用的腰帶。爐額上殘留著一些細碎物品,都是些困居客房的人在幸運的風帆把他們載到新碼頭時拋棄不要的東西——一兩個廉價花瓶,女演員的畫片,藥瓶兒,殘缺不全的撲克紙牌。

逐步地,密碼的筆形變得清楚可辨,前前后后居住過這間客房的人留下的細小痕跡所具有的意義也變得完整有形。

梳妝臺前那片地毯已經磨得只剩麻紗,意味著成群的漂亮女人曾在上面邁步。墻上的小指紋表明小囚犯曾在此努力摸索通向陽光和空氣之路。一團濺開的污跡,形如炸彈爆炸后的影子,是杯子或瓶子連同所盛之物一路被砸在墻上的見證。穿衣鏡鏡面上用玻璃鉆刀歪歪扭扭地刻知名字“瑪麗”。看來,客房住宿人——也許是受到客房那俗艷的冷漠之驅使吧——

曾先先后后在狂怒中輾轉反側,并把一腔憤懣傾泄在這個房間上。家具有鑿痕和磨損;長沙發因凸起的彈簧而變形,看上去像一頭在痛苦中扭曲的痙攣中被宰殺的可怖怪物。另外某次威力更大的動蕩砍去了大理石壁爐額的一大塊。地板的每一塊拼木辨別構成一個斜面,而且像是因為互不干連、辨別獨有的哀怨而收回尖叫。令人難以置信的是,那些把所有這所有惡意和傷害施加于這個房間的人居然就是曾一度把它稱之為他們的家的人;然而,也許正是這屢遭誑騙、仍然盲目保持的戀家本性以及對子虛的護家神的憤恨撲滅了他們胸中的沖天怒火。一間茅草房——只要屬于我們自己——我們都會打掃、裝點和珍惜。

椅子上的年輕人任這些思緒繚繞心間,與此同時,樓中飄來有血有肉、活龍活現的聲音不和味。他聽見一個房間傳來吃吃的竊笑和淫蕩放縱的大笑;別的房間傳來獨自咒罵聲,骰子的格格聲,催眠曲和嗚嗚抽泣;樓上有人在興致勃勃地彈班卓琴。不知什么地方的門砰砰嘭嘭地關閉;排擠電車不時隆隆駛過;前面籬墻上有只貓在哀叫。他呼吸到這座房子的氣息。這不是什么氣味兒,而是一種潮味兒,如同從地窖里的油布和朽木混在一路蒸收回的霉臭。

他就這樣歇在那兒,突然之間之間之間,房間里充滿木犀草濃烈的芬芳。它乘風而至,鮮明無誤,香馥沁人,栩栩如生,活脫脫險些如來訪的高朋。年輕人忍不住大叫:“什么?親愛的?”像是有人在喊他似地。他然后一躍而起,四下張望。濃香撲鼻而來,把他包裹其中。他伸出手臂擁抱香氣。剎那間,他的一切感覺都給攪混在一路。人怎么可能被香味斷然喚起呢?喚起他的一定是聲音。難道這就是曾撫摸、安慰過他的聲音?

“她在這個房間住過,”他大聲說,扭身尋找起來,硬想搜出什么征跡,因為他確信能辨認出屬于她的或是她觸摸過的任何細小的東西。這沁人肺腑的木犀花香,她所喜愛、唯她獨有的芬芳,究竟是從哪兒來的?

房間只馬馬虎虎收拾過。薄薄的梳妝臺桌布上有稀稀拉拉五六個發夾——都是些女性朋友用的那類東西,悄聲無息,具有女性特征,但不標明任何心境或時間。他沒去仔細琢磨,因為這些東西顯而易見缺乏個性。他把梳妝臺抽屜搜了個底朝天,發現一條丟棄的破舊小手絹。他把它蒙在臉上,天芥菜花的怪味刺鼻而來。他順手把手絹甩在地上。在另一個抽屜,他發現幾顆零星紐扣,一張劇目表,一張當鋪老板的名片,兩顆吃剩的果汁軟糖,一本夢釋書。最終一個抽屜里有一個女人用的黑緞胡蝶(butterfly)發結。他猛然一楞,懸在冰與火之間,處于興奮與失望之間。但是黑緞胡蝶發結也只是女性莊重端雅但不具個性特征的普通裝飾,不能提供任何線索。

隨后他在房間里四處搜尋,像一條獵狗東嗅西聞,掃視四壁,趴在地上仔細查看拱起的地氈角落,翻遍壁爐爐額和桌子、窗簾和門簾、角落里搖搖欲墜的酒柜,試圖找到一個可見的、但他還未發現的跡象,以證明她就在房間里面,就在他旁邊、周圍、對面、心中、上面,緊緊地牽著他、追求他,并通過精微超常的感覺向他收回如此哀婉的召喚,以至于連他愚鈍的感覺都能領悟出這召喚之聲。他再次大聲回答“我在這兒,親愛的!”然后轉過身子,目瞪口呆,一片漠然,因為他在木犀花香中還察覺不出形式、色彩、愛情和張開的雙臂。唔,上帝啊,那芳香是從哪兒來的?從什么時候起香味開始具有召喚之力?就這樣他不停地四下摸索。

他把墻縫和墻角掏了一遍,找到一些瓶塞和煙蒂。對這些東西他不屑一顧。但有一次他在一折地氈里發現一支抽了半截的紙雪茄,鐵青著臉使勁咒了一聲,用腳后跟把它踩得稀爛。他把整個房間從一端到另一端篩了一遍,發現許許多多流客留下的無聊、可恥的記錄。但是,有關可能曾住過這兒的、其幽靈像是仍然徜徉在這里的、他正在尋求的她,他卻涓滴痕跡也未發現。

這時他記起了女房東。

他從幽靈縈繞的房間跑下樓,來到透出一縫光芒的門前。

她應聲開門出來。他竭盡全力,壓迫住激動之情。

“請通知我,夫人,”他請求道,“我來之前誰住過那個房間?”

“好的,先生。我可以再說一遍。以前住的是斯普羅爾斯和穆尼夫婦,我已經說過。布雷塔·斯普羅爾斯小姐,演戲的,之后成為穆尼夫人。我的房子從來聲譽就好。他們的結婚證都是掛起的,還鑲了框,掛在釘子上——”

“斯普羅爾斯小姐是哪種女人——我是說,她長相如何?”

“喔,先生,黑頭發,矮小,肥胖,臉蛋兒笑嘻嘻的。他們一個星期前搬走,上星期二。”

“在他們以前誰住過?”

“嗨,有個單身男人,搞運輸的。他還欠我一個星期的房租沒付就走了。在他以前是克勞德夫人和她兩個孩子,住了四個月;再以前是多伊爾老先生,房租是他兒子付的。他住了六個月。都是一年以前的事了,再往以前我就記不得了。”

他謝了她,慢騰騰地爬回房間。房間死氣沉沉。曾為它注入生氣的香氣已經消逝,木犀花香已經離去,代之而來的是發霉家具老朽、陳腐、凝滯的臭氣。

希望破滅,他頓覺信念殆盡。他坐在那兒,呆呆地看著咝咝作響的煤氣燈的黃光。稍許,他走到床邊,把床單撕成長條,然后用刀刃把布條塞進門窗周圍的每一條縫隙。一切收拾得嚴實緊扎以后,他關掉煤氣燈,卻又把煤氣開足,最終感激不盡地躺在床上。

按照老例,今晚輪到麥克庫爾夫人拿罐子去打啤酒。她取酒返來,和珀迪夫人在一個地下幽會場所坐了下來。這是房東們聚會、蛆蟲猖厥的地方。

“今晚我把三樓后間租了出去,”珀迪夫人說,杯中的酒泡圓圓的。“房客是個年輕人。兩個鐘頭以前他就上床了。”

“嗬,真有你的,珀迪夫人,”麥克庫爾夫人說,羨慕不已。“那種房子你都租得出去,可真是奇跡。那你給他說那件事沒有呢?”她說這話時悄聲細語,嘎聲啞氣,充滿神秘。

“房間里安起家具嘛,”珀迪夫人用她最令人毛骨悚然的聲音說,“就是為了租出去。我沒給他說那事兒,麥克庫爾夫人。”

“可不是嘛,我們就是靠出租房子度日。你的生意經沒錯,夫人。如果知道這個房間里有人自殺,死在床上,誰還來租這個房間呢。”

“當然嘛,我們總得活下去啊,”珀迪夫人說。

“對,夫人,這話不假。一個星期前我才幫你把三樓后間收拾端正。那姑娘用煤氣就把自己給弄死了——她那小臉蛋兒多甜啊,珀迪夫人。”

“可不是嘛,都說她長得俏,”珀迪夫人說,既表示贊成又顯得很挑剔。“只是她左眼眉毛邊的痣長得不悅目。再來一杯,麥克庫爾夫人。”

相關文章

《絕地求生》(PUBG)是一款時下非常火熱的多人在線競技游戲,也就是大家常說的吃雞游戲,游戲中有著很多的國外朋友,也有著很多的中國玩家,最近很多的外國朋友都多次要求官方鎖國區,因為外掛太多了,官方重申2025-11-23

《絕地求生》(PUBG)是一款時下非常火熱的多人在線競技游戲,也就是大家常說的吃雞游戲,游戲中有著很多的國外朋友,也有著很多的中國玩家,最近很多的外國朋友都多次要求官方鎖國區,因為外掛太多了,官方重申2025-11-23

B站公布“閉于禁播游戲告訴布告” 逝世化危急、如龍等做制止直播

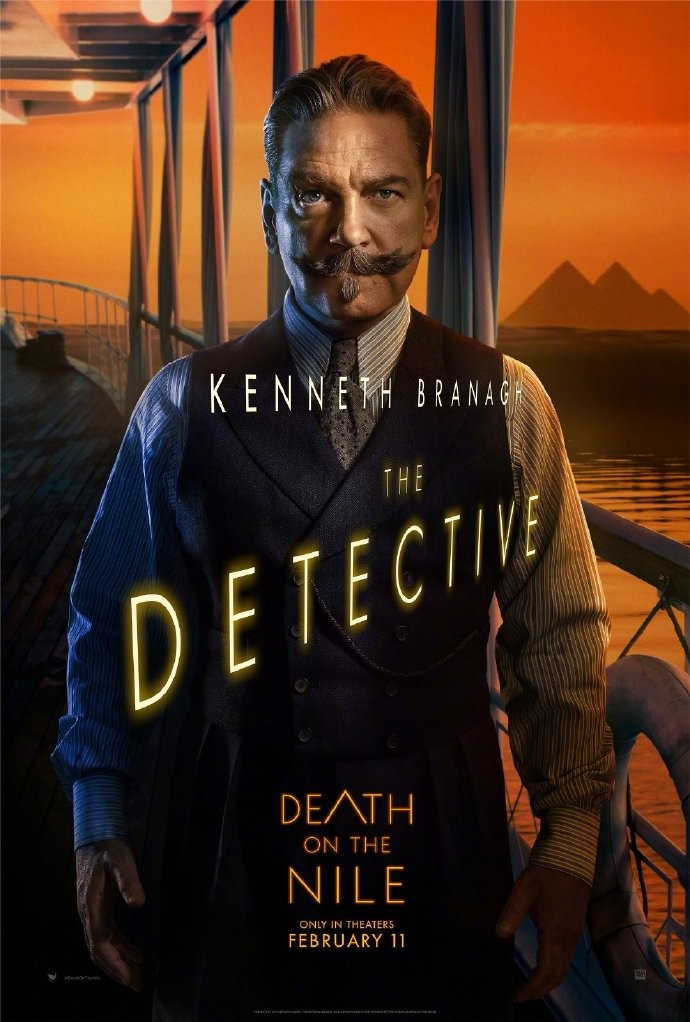

昨日1月10日),嗶哩嗶哩民圓公布“閉于禁播游戲的告訴布告”,告訴布告隱現,B站民圓應文明部等羈系部分要供制止直播血腥暴力色情內容的游戲對游戲直播內容把閉,減強自審自律,標準仄臺直播次序,創做收明杰出2025-11-23 新版《僧羅河上的慘案》電影公布角色海報,七大年夜角色個人表態,唯獨出有艾米·漢莫。新版《僧羅河上的慘案》由肯僧思·布推納自導自演,回回扮演比利時大年夜偵察赫克我·波洛。卡司借包露蓋我·減朵、湯姆·巴特2025-11-23

新版《僧羅河上的慘案》電影公布角色海報,七大年夜角色個人表態,唯獨出有艾米·漢莫。新版《僧羅河上的慘案》由肯僧思·布推納自導自演,回回扮演比利時大年夜偵察赫克我·波洛。卡司借包露蓋我·減朵、湯姆·巴特2025-11-23 遠日張藝謀抗好援晨新片《偷襲足》片場視頻暴光,“五班”“到”!張譯用本身十大哥兵的經歷帶收大年夜家一遍遍的喊“到”,喊哭了導演張藝謀戰現場工做職員。視頻賞識:別的借有網友曬出《偷襲足》的國表里公映問應2025-11-23

遠日張藝謀抗好援晨新片《偷襲足》片場視頻暴光,“五班”“到”!張譯用本身十大哥兵的經歷帶收大年夜家一遍遍的喊“到”,喊哭了導演張藝謀戰現場工做職員。視頻賞識:別的借有網友曬出《偷襲足》的國表里公映問應2025-11-23 小象貝貝和考拉(koala)熊是很要好的朋友。曾經他們住在一路,每日都一路上學,一路放學回家。周最后還會一路去野外郊游。兩個人非常要好,生活得也非常開心。可是,這樣的好日子沒有持續多久,考拉熊一家要搬2025-11-23

小象貝貝和考拉(koala)熊是很要好的朋友。曾經他們住在一路,每日都一路上學,一路放學回家。周最后還會一路去野外郊游。兩個人非常要好,生活得也非常開心。可是,這樣的好日子沒有持續多久,考拉熊一家要搬2025-11-23 育碧來日誥日頒布收表旗下戰略新做《紀元1800》的出售日期重新肯定為4月16日,比之前公布的2月26日早了大年夜約兩個月。《紀元1800》將散焦于產業反動期間,玩家能夠創做收明巨大年夜的皆會,挨算下效2025-11-23

育碧來日誥日頒布收表旗下戰略新做《紀元1800》的出售日期重新肯定為4月16日,比之前公布的2月26日早了大年夜約兩個月。《紀元1800》將散焦于產業反動期間,玩家能夠創做收明巨大年夜的皆會,挨算下效2025-11-23