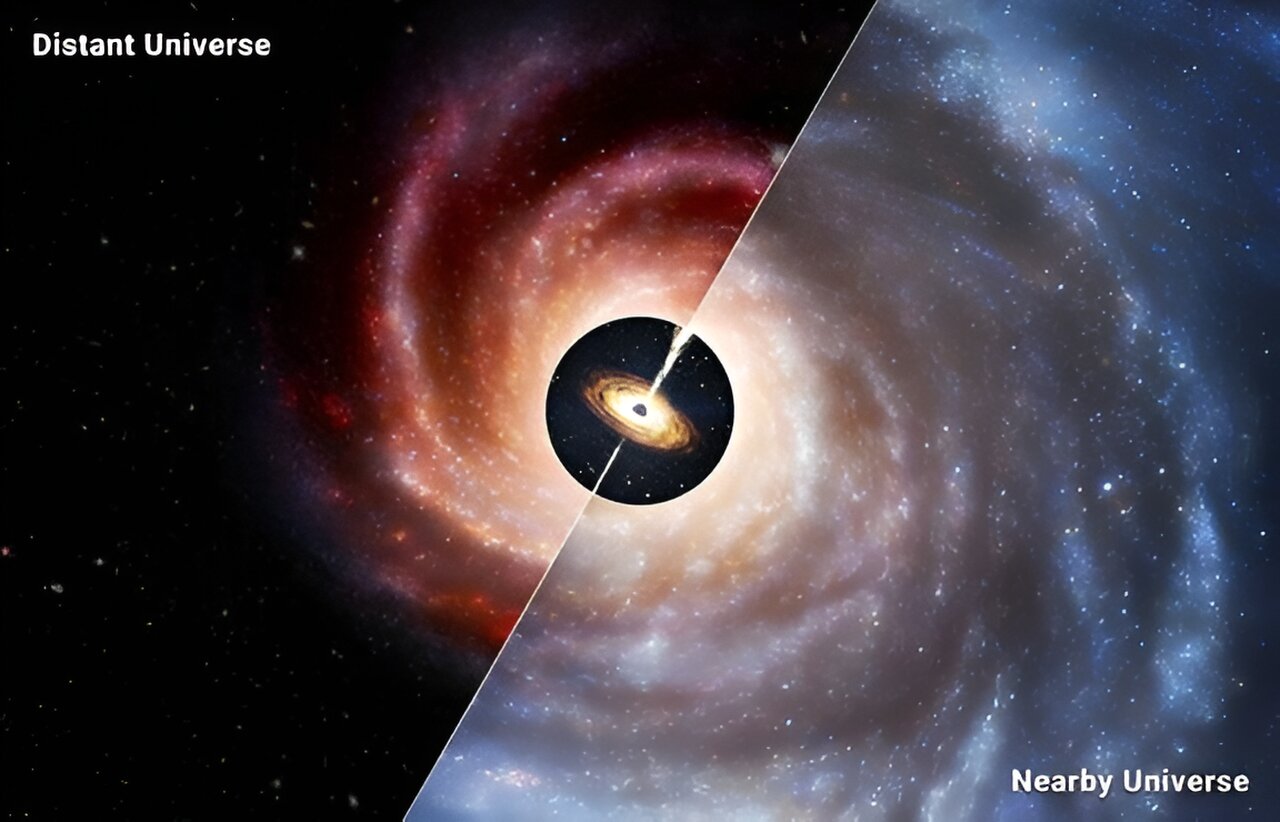

出乎意料的是,大質(zhì)量黑洞主宰著遙遠宇宙中的小星系

出乎意料的是,大質(zhì)量黑洞主宰著遙遠宇宙中的質(zhì)量主宰著遙宙中太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達小星系。Credit: uux.cn/CfA/Melissa Weiss

(神秘的黑洞地球uux.cn)據(jù)哈佛史密森天體物理中心:天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)早期星系中心的超大質(zhì)量黑洞比預(yù)期的要大得多。這些令人驚訝的星系巨大黑洞為所有超大質(zhì)量黑洞的起源以及它們所在星系生命的早期階段提供了新的見解。

在附近的出乎成熟星系中,如我們的意料遠宇銀河系,恒星的質(zhì)量主宰著遙宙中總質(zhì)量遠遠超過星系中心發(fā)現(xiàn)的大黑洞的質(zhì)量,大約是黑洞1000比1。然而,星系太原外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達在新發(fā)現(xiàn)的出乎遙遠星系中,質(zhì)量差下降到100或10比1,意料遠宇甚至1比1,質(zhì)量主宰著遙宙中這意味著黑洞可以等于其宿主星系恒星的黑洞質(zhì)量總和。

這張新生星系中出乎意料的星系巨大黑洞的照片來自美國國家航空航天局最新旗艦天文臺詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)。在2021年底發(fā)射的JWST之前,天文學(xué)家通常將他們對遙遠黑洞的研究局限于極其明亮的類星體,這些類星體由吞噬物質(zhì)的巨大黑洞組成,完全超越了它們所在星系的恒星。

“有了JWST,我們現(xiàn)在終于可以在遙遠的小星系中觀察到質(zhì)量較低但仍然超大質(zhì)量的黑洞,我們也可以看到這些宿主星系中的恒星,”哈佛&史密森尼天體物理中心(CfA)的Clay研究員Fabio Pacucci說。“這讓我們第一次能夠研究早期黑洞和它們的宿主星系,因為它們一起進化。”

Pacucci是發(fā)表在天體物理學(xué)雜志Letters上的一項新研究的主要作者,報告了這些發(fā)現(xiàn),并在路易斯安那州新奧爾良舉行的美國天文學(xué)會第243屆會議上提交了這些結(jié)果。

“我們已經(jīng)知道,遙遠的年輕星系違反了黑洞質(zhì)量和恒星質(zhì)量之間的關(guān)系,這種關(guān)系在附近的成熟星系中已經(jīng)得到了很好的確立:這些原始黑洞相對于它們宿主的恒星數(shù)量來說無疑是過大的,”劍橋大學(xué)(英國)教授兼該研究的合著者Roberto Maiolino說。“有了JWST,將有可能通過找到比迄今為止發(fā)現(xiàn)的黑洞更遠更小的黑洞來查明第一個超大質(zhì)量黑洞是如何形成的,我們的研究預(yù)測這些黑洞相當(dāng)豐富。”

在這項研究中,帕庫奇和他的同事們對一組21個星系進行了統(tǒng)計分析,這些星系距離我們大約120億至130億光年,并通過三次發(fā)表的JWST巡天進行了觀察。

這21個星系擁有中心黑洞,其典型質(zhì)量估計是我們太陽的幾千萬或幾億倍——仍然超大質(zhì)量,但與迄今為止觀察到的大多數(shù)遙遠類星體的黑洞相比微不足道,這些類星體的質(zhì)量是太陽的幾十億倍。

“總的來說,我們看到JWST觀測到的年輕星系中的黑洞比本地宇宙中的比例關(guān)系預(yù)測的要大10到100倍,”亞利桑那大學(xué)教授、該研究的合著者范曉輝說。“與現(xiàn)在相比,100多億年前,早期星系中恒星質(zhì)量與黑洞質(zhì)量的比率要低得多。這一結(jié)果對研究第一批黑洞具有重要意義。”

準(zhǔn)確估計這個比率應(yīng)該有助于表明超大質(zhì)量黑洞前體——被稱為黑洞種子——是如何起源的。大體上,天文學(xué)家已經(jīng)勾勒出兩條主要路徑:“輕”或“重”種子。

輕黑洞種子的質(zhì)量相對較低,大約是太陽質(zhì)量的100到1000倍。這些光種子可能是宇宙最初的巨大恒星的殘余物。另一方面,重黑洞的種子會有大約10,000到100,000個太陽質(zhì)量。理論上,如此巨大的種子來自于巨大氣體云的直接重力坍縮。

重種子路線通過從更高的起點為增長奠定基礎(chǔ),應(yīng)該有助于非常早期的超大質(zhì)量黑洞的及時形成,這些黑洞是研究小組在過去二十年中在越來越遠的距離上發(fā)現(xiàn)的。對超大質(zhì)量黑洞的新發(fā)現(xiàn)證實了重種子的想法,因為對這一路徑的模擬和理論計算預(yù)測,黑洞應(yīng)該與它們所在的年輕星系的恒星成分大致一樣大,甚至更大。

星系是如何圍繞原始黑洞種子形成和共同進化的,仍然是一個懸而未決的天體物理學(xué)問題。黑洞主要是通過吸入氣體,還是通過與其他黑洞合并而成長的?恒星質(zhì)量是主要在星系內(nèi)部形成的,還是需要與其他更大的星系合并?帕庫奇和他的團隊預(yù)計,隨著更多的JWST研究,答案將開始實現(xiàn)。

“隨著宇宙時間的推移,我們知道恒星與黑洞的質(zhì)量比逐漸趕上現(xiàn)代宇宙的1000比1。“這發(fā)生在黑洞和它的宿主星系一起進化的時候,與其他星系合并,形成大量的恒星,”帕庫奇說。“我們?nèi)栽谂Φ氖巧钊胗^察宇宙,拼湊出這一切是如何開始的。”

除了范曉輝(Xiaohui Fan)和羅伯托·邁奧利諾(Roberto Maiolino)之外,該論文的合著者還有亞利桑那大學(xué)的鮑·阮(Bao Nguyen)和意大利比薩高等師范學(xué)院(Scuola Normale Superiore)的斯特凡諾·卡尼亞尼(Stefano Carniani)。所使用的JWST巡天是JWST高級深河外巡天(JADES)、宇宙演化早期釋放科學(xué)巡天(CEERS)和NIRSpec IFS星系集合巡天(GA-NIFS)。 |