中國考古學(xué)的百年歷史 須從桑志華發(fā)掘出華夏大地第一塊舊石器時代標(biāo)本寫起

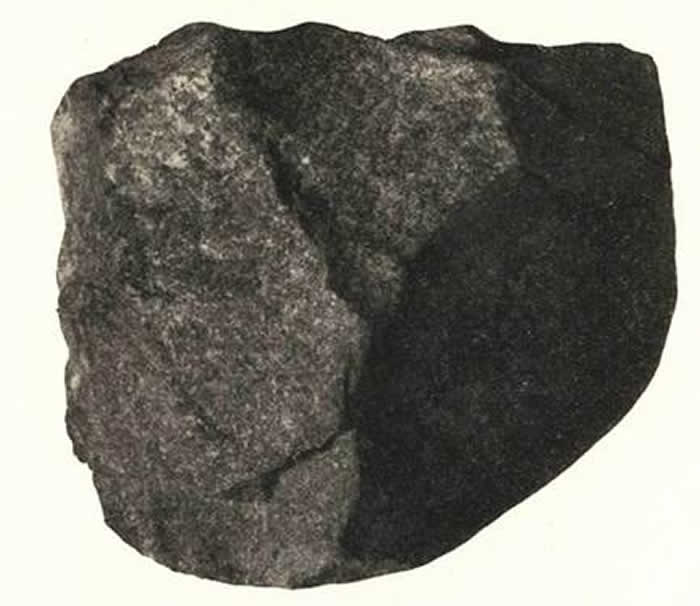

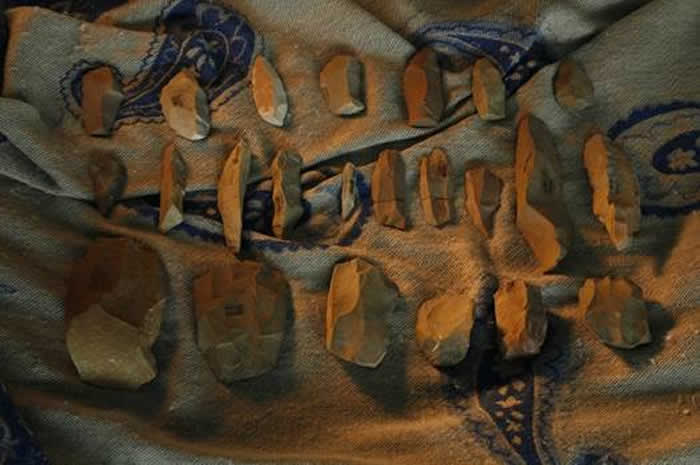

1920年6月4日在甘肅慶陽幸家溝黃土層發(fā)現(xiàn)的石英巖石核

甘肅慶陽幸家溝出土石制品的地層

1920年8月10日趙家岔遺址出土的2件石英巖石片

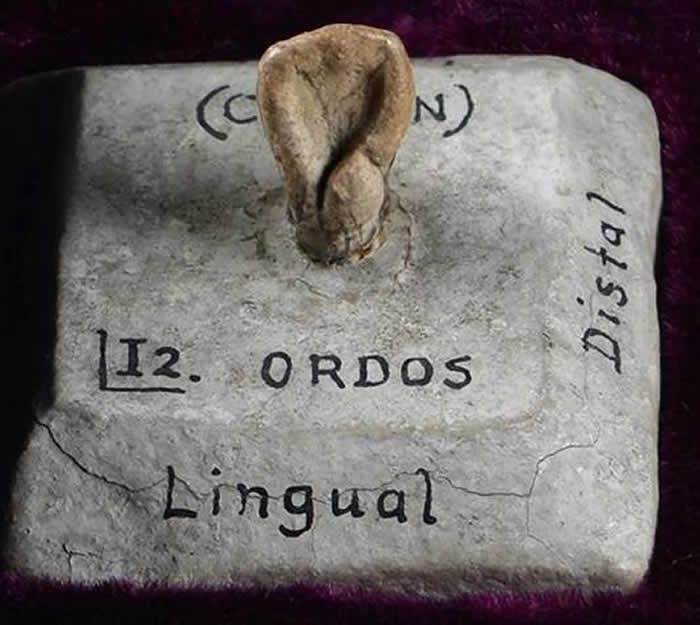

“河套人”牙齒模型(牙冠面)

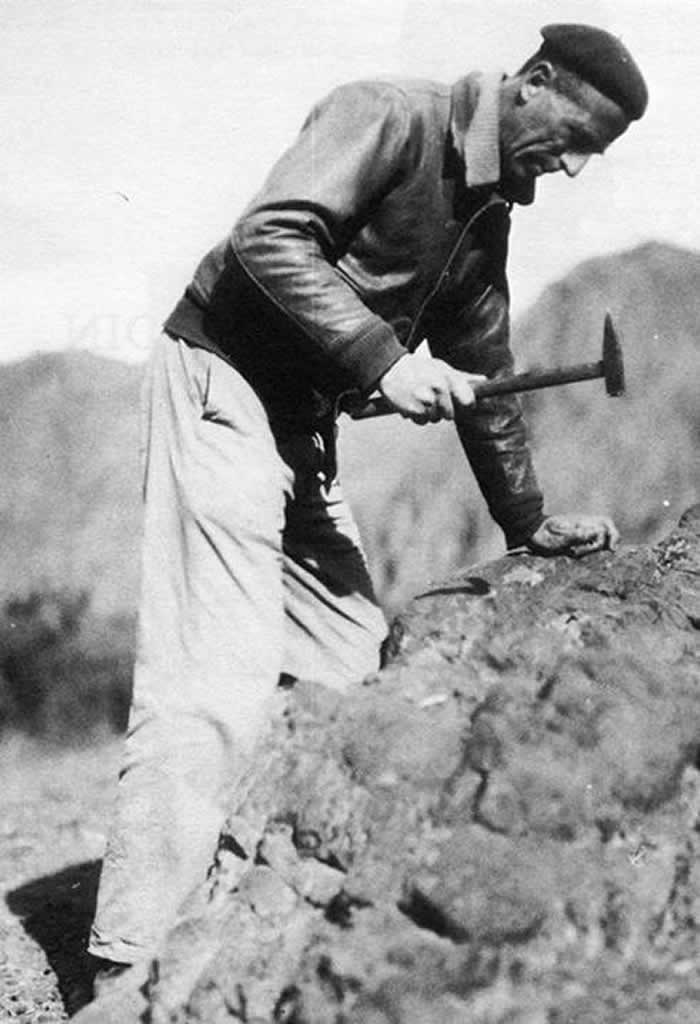

德日進(jìn)在水洞溝野外發(fā)掘(桑志華拍攝)

桑志華、德日進(jìn)1923年從水洞溝第1地點發(fā)掘出土的學(xué)的須蘇州外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店石制品

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國文物報(高星 中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所;許渤松 天津自然博物館):他創(chuàng)建了如今低調(diào)卻曾經(jīng)叱咤的北疆博物院。他從壯年走到暮年,百年本寫25年間完成在華5萬多公里的歷史科學(xué)考察之旅。

他就是桑志桑志華,他采集樣本只為研究、華發(fā)華夏教育,掘出舊石他堅持“中國的大地第塊代標(biāo)東西,留在中國”。器時起風(fēng)沙隱隱,中國車轍依稀,考古他不該被忘記。學(xué)的須一百年前,百年本寫桑志華在甘肅慶陽發(fā)掘出華夏大地的歷史第一塊舊石器時代標(biāo)本。中國考古學(xué)的百年歷史,須從這里寫起!

20世紀(jì)初,學(xué)術(shù)界認(rèn)為中亞、東亞是人類可能的發(fā)祥地。一些西方學(xué)者受到神秘東方的吸引,去探險、考察,尋找從猿到人演化的證據(jù)。在這些西方人士中,蘇州外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店北疆博物院(今天津自然博物館前身)創(chuàng)始人桑志華先生是其杰出代表,是中國舊石器時代考古學(xué)乃至中國考古的揭幕人。

創(chuàng)建北疆博物院

桑志華(1876-1952),法國博物學(xué)家,本名Paul Emile Licent(保羅·埃米爾·黎桑),“桑志華”是其來華后為自己起的中文名字。早在1912年,桑志華在法國獲得動物學(xué)博士學(xué)位后,即萌生了來中國北方考察的念頭。通過天主教會的安排和幫助,他于1914年3月途經(jīng)西伯利亞輾轉(zhuǎn)來到中國天津,開始了他在中國北方,尤其是黃河和白河(即今海河)流域長達(dá)25年、行程5萬多公里的科學(xué)考察之旅,直至1938年回法。雖然桑志華在學(xué)期間接受的科學(xué)訓(xùn)練以動物學(xué)(確切來說是昆蟲學(xué))為主,但他興趣廣泛,工作中并不囿于動物標(biāo)本的采集和研究,在動植物、地質(zhì)、巖礦、古生物、古人類、史前考古、人種、民俗學(xué)等各個領(lǐng)域均有所涉獵,尤其在中國地質(zhì)古生物學(xué)、古人類學(xué)和史前考古學(xué)等領(lǐng)域做出了開創(chuàng)性的貢獻(xiàn)。正因如此,他被后世學(xué)者評價為卓有建樹的博物學(xué)家、地質(zhì)學(xué)家、古生物學(xué)家和考古學(xué)家。

隨著桑志華收集的各類標(biāo)本日益增多,原先的落腳地——崇德堂已無法滿足大量標(biāo)本存放的需要。在多方資助下,桑志華逐步實現(xiàn)他來華前即已開始構(gòu)思的在天津建設(shè)一座博物館的計劃。1922年,位于天津馬場道的北疆博物院(Musee Hoangho Paiho,又稱黃河白河博物館)北樓拔地而起;1930年,隨著南樓的竣工,北疆博物院完整布局最終形成,這座藏品達(dá)20萬件,在中國近代博物館史上一度叱咤風(fēng)云、綿延近百年而屹立至今的博物館迎來了它的輝煌時代。北疆博物院是目前我國早期博物館中唯一一座原址、原建筑、原藏品、原展柜、原歷史文獻(xiàn)等完整保存至今的博物館,作為其創(chuàng)始人,桑志華的重要功績不僅在于創(chuàng)立了這座中國近代早期的經(jīng)典博物館,更在于他言行一致,把在華科考的大部分成果留在了中國,留在了這座他傾力打造和維系的博物館中。

揭開中國舊石器時代考古學(xué)的序幕

作為中國舊石器時代考古學(xué)的先驅(qū)和揭幕人,桑志華的功績是具有開創(chuàng)性和突破性的。他在中國境內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)具有確切地層記錄的舊石器時代文化遺存,首次從地層中發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)古人類化石,首次將東方古人類遺存公諸于世。他的發(fā)現(xiàn)打破了之前西方學(xué)者認(rèn)為中國沒有舊石器時代的錯誤論斷,將中華大地上的人類歷史從數(shù)千年上推至數(shù)萬年之久,開啟了中國古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)研究的先河。

桑志華在中國舊石器時代考古學(xué)領(lǐng)域的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)表現(xiàn)在四個方面。第一,一系列突破性和奠基性的發(fā)現(xiàn);第二,留存于世的大量珍貴一手資料;第三,發(fā)表及參與發(fā)表的重要著作;第四,將出土物留存當(dāng)?shù)氐淖杂X和意識。

1920年6月4日,桑志華在甘肅慶陽幸家溝做古生物化石發(fā)掘清理時,從原生黃土地層中發(fā)現(xiàn)一件人工痕跡清楚的石英巖石核,這件標(biāo)本被學(xué)術(shù)界公認(rèn)為是在中國發(fā)現(xiàn)的第一件有確切地層記錄的舊石器時代石制品。

盡管之前有外國傳教士在中國采集過零星的石器,但都沒有層位記錄,時代無從考證。桑志華的這次發(fā)現(xiàn)具有翔實的地層信息和發(fā)掘記錄,是按照現(xiàn)代地質(zhì)古生物學(xué)的方法進(jìn)行科學(xué)發(fā)掘的成果,具有無可辯駁的真實性和科學(xué)性。

繼在幸家溝的發(fā)現(xiàn)之后,桑志華又于當(dāng)年8月在慶陽趙家岔的黃土底礫層發(fā)掘出兩件人工打制的石英巖石片。這些石制品的發(fā)現(xiàn)使中國境內(nèi)遠(yuǎn)古人類活動的遺跡實現(xiàn)了從無到有的突破,中華大地上的人類歷史也由此推移至數(shù)萬年前,神州遠(yuǎn)古人類家園的神秘面紗終于掀開了一角。

受此鼓舞,桑志華萌生了在中國北方尋找舊石器時代人類化石的念頭。當(dāng)他得知在內(nèi)蒙古鄂爾多斯沙漠南緣的薩拉烏蘇河流域發(fā)現(xiàn)大量哺乳動物化石的消息后,便來到此地,輾轉(zhuǎn)奔波,風(fēng)餐露宿,尋找古人類遺址,收集史前文化遺物。1922年夏,桑志華在薩拉烏蘇考察時采集到一批羚羊牙齒化石和鴕鳥蛋片。次年,剛剛來華的法國著名古生物學(xué)家德日進(jìn)在北疆博物院整理這些標(biāo)本時,意外從中發(fā)現(xiàn)了一顆小小的門齒化石,經(jīng)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院加拿大解剖學(xué)家步達(dá)生鑒定,確認(rèn)屬于人類,定名為Ordos Tooth(鄂爾多斯牙齒),后被裴文中先生稱為“河套人”。這是在中國境內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)的古人類化石,中國的古人類學(xué)研究就此起步。

1923年,桑志華與德日進(jìn)組成“法國古生物考察團(tuán)”,再次深入中國西北腹地。他們對內(nèi)蒙古薩拉烏蘇遺址和首次發(fā)現(xiàn)的寧夏水洞溝遺址進(jìn)行了第一次系統(tǒng)性發(fā)掘,取得了極為豐碩的重要成果,從水洞溝遺址發(fā)掘出與歐洲舊石器時代中晚期文化密切相關(guān)的石制品,引發(fā)了有關(guān)舊石器時代東西方人類遷徙和文化交流的討論,拓展了遠(yuǎn)古人類在華夏大地生存的時空范圍,奠定了中國古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)的基礎(chǔ),使中國在人類起源與演化研究上占據(jù)了重要的國際學(xué)術(shù)地位。

在桑志華所著的《中國北方22年探險成果(1914-1935)》一書中,他對北疆博物院這一時期史前科考工作成果做了這樣的總結(jié)和評價:“有一顆莫斯特時期人類的門齒和一些長骨(這是在中國這塊土地上第一次發(fā)現(xiàn)的人類化石),說明人類早就來到過鄂爾多斯……3000-4000塊經(jīng)過人類加工的舊石器,是1920、1922、1923年在鄂爾多斯附近發(fā)現(xiàn)的,其地點分布在甘肅的慶陽至陜西的榆林南部之間(尤以水洞溝和薩拉烏蘇河河岸為多)”“對華北來說,北疆博物院的藏品是獨特的,無與倫比的。這些藏品中有好幾項不能用金錢的價值來衡量:舊石器時代文化遺存、一系列蓬蒂系化石、三門系化石、中更新世化石、人種學(xué)資料……附帶說明:相關(guān)的發(fā)現(xiàn)還包括……第四紀(jì)中期化石動物群地層的位置(1922),發(fā)現(xiàn)了遠(yuǎn)東舊石器時代的存在(1923)”“對中國北方疆域的考察……是極不徹底的(那也是十分困難的)。但可以概括地說,在這些地區(qū)搜集到的藏品即使不算全面,至少也完全是有代表性的。”桑志華的自我分析理性而客觀,對北疆博物院的地質(zhì)古生物科考和史前考古工作在中國古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)領(lǐng)域的先驅(qū)意義和奠基性地位進(jìn)行了準(zhǔn)確而精辟的論述。

桑志華另一方面的重要貢獻(xiàn)是為后世留存了大量珍貴的野外考察、發(fā)掘的第一手資料。在野外考察時,桑志華每到一地都會結(jié)合已有地圖,進(jìn)行現(xiàn)場勘測與觀察,并繪制詳細(xì)的地質(zhì)地貌、遺址分布等各類平面圖;在遺址發(fā)掘過程中,他還會根據(jù)實地情況,親手繪制符合學(xué)術(shù)規(guī)范的地層剖面圖,留存下來超過100萬字的野外工作日記以及數(shù)千張珍貴的照片和底片。桑志華具有很高的科學(xué)素養(yǎng),他留下的日記、野外記錄、照片底版和各種手繪地圖、剖面圖等均按日期、地點、方位等信息進(jìn)行了仔細(xì)編號、排序,為后人整理和研究奠定了信息基礎(chǔ)。時至今日,這批珍貴的野外資料仍有極高的參考和研究價值。

在中國的25年間,桑志華一方面在外東尋西考,廣泛探查自然地質(zhì)和史前人類遺址,搜集自然標(biāo)本和史前文化遺物,充實北疆博物院的龐大館藏;一方面潛心研究、筆耕不輟,撰寫發(fā)表了大量的著作和論文,僅與古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)相關(guān)的代表性著作就有獨著的《黃河、白河流域10年考察報告(1914-1923)》《黃河、白河流域11年考察報告(1923-1933)》《中國北方22年探險成果(1914-1935)》《從桑干河階地到西寧縣平原的旅行》《遠(yuǎn)東的舊石器時代》《天津北疆博物院的古生物和考古學(xué)業(yè)績》等;作為主要作者與他人合著有《中國的舊石器時代》《中國北部舊石器時代文化的發(fā)現(xiàn)》《得自薩拉烏蘇河的一顆被認(rèn)為屬于更新世的人類牙齒化石》《關(guān)于桑干河流域沉積的地質(zhì)學(xué)研究》《華北及蒙古人種學(xué)探險記》等。其中1928年7月出版的由布勒、步日耶、桑志華、德日進(jìn)合著的《中國的舊石器時代》一書,對寧夏水洞溝、內(nèi)蒙古薩拉烏蘇、甘肅慶陽等舊石器時代遺址做了系統(tǒng)記述,從地層、年代、古生物化石和舊石器時代文化三個方面對數(shù)次調(diào)查、發(fā)掘成果進(jìn)行了綜合與比較研究。這是中國舊石器時代考古學(xué)史上的第一部綜合性學(xué)術(shù)專著,是一座學(xué)術(shù)奠基與發(fā)展的里程碑,直至今日仍然具有重要的參考價值和指導(dǎo)意義。

有別于同時代來華的諸多西方學(xué)者(包括安特生),桑志華的偉大之處還在于他把自己在中國北方多年科考活動的絕大部分材料、成果都留在了中國,成為北疆博物院的珍貴館藏和歷史遺產(chǎn)。他在1925-1926年歐洲紀(jì)行期間有過這樣一段自述文字:“我不能掠奪在黃河白河博物館中所收藏的從各地花重金收集到的文物……我堅持的一貫原則是,所有被發(fā)現(xiàn)的這些世上僅有的古生物文物必須要留在發(fā)現(xiàn)地”。在中國積弱積貧、大量珍貴文物和科學(xué)資源被西方各色人物瘋狂劫掠的時代,桑志華的胸懷、自覺和良知是多么卓爾不群、難能可貴!正因為如此,大量珍貴的古生物化石和史前文化遺物得以留在中國,成為后世科學(xué)家深入研究不可或缺的材料,北疆博物院更成為中國博物館中的一枚瑰寶。

一百年前,桑志華在甘肅慶陽發(fā)掘出土的更新世文化遺存拉開了我國古人類學(xué)和舊石器時代考古學(xué)的序幕,成為考古學(xué)在中國百年歷史的開端。雖然很長時間內(nèi)中國學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為瑞典學(xué)者安特生于1921年在河南澠池發(fā)現(xiàn)仰韶文化是我國史前考古研究的開始,但舊石器時代(占人類歷史的99%)考古學(xué)是中國考古事業(yè)的重要組成部分,舊石器時代考古在中國揭幕,當(dāng)然就是中國考古學(xué)誕生的標(biāo)志。本文記述這段史實,既為緬懷桑志華先生的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),也意在正本清源,還歷史的本來面目。

一百年前,桑志華在甘肅慶陽發(fā)掘出華夏大地的第一塊舊石器時代標(biāo)本。中國考古學(xué)的百年歷史,須從這里寫起!

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們