- 當(dāng)前位置:首頁 > 時尚 > 早期的祖先瓶頸可能意味著現(xiàn)代人類的終結(jié)

早期的祖先瓶頸可能意味著現(xiàn)代人類的終結(jié)

發(fā)布時間:2025-11-22 05:40:32 來源:桑間濮上網(wǎng) 作者:知識

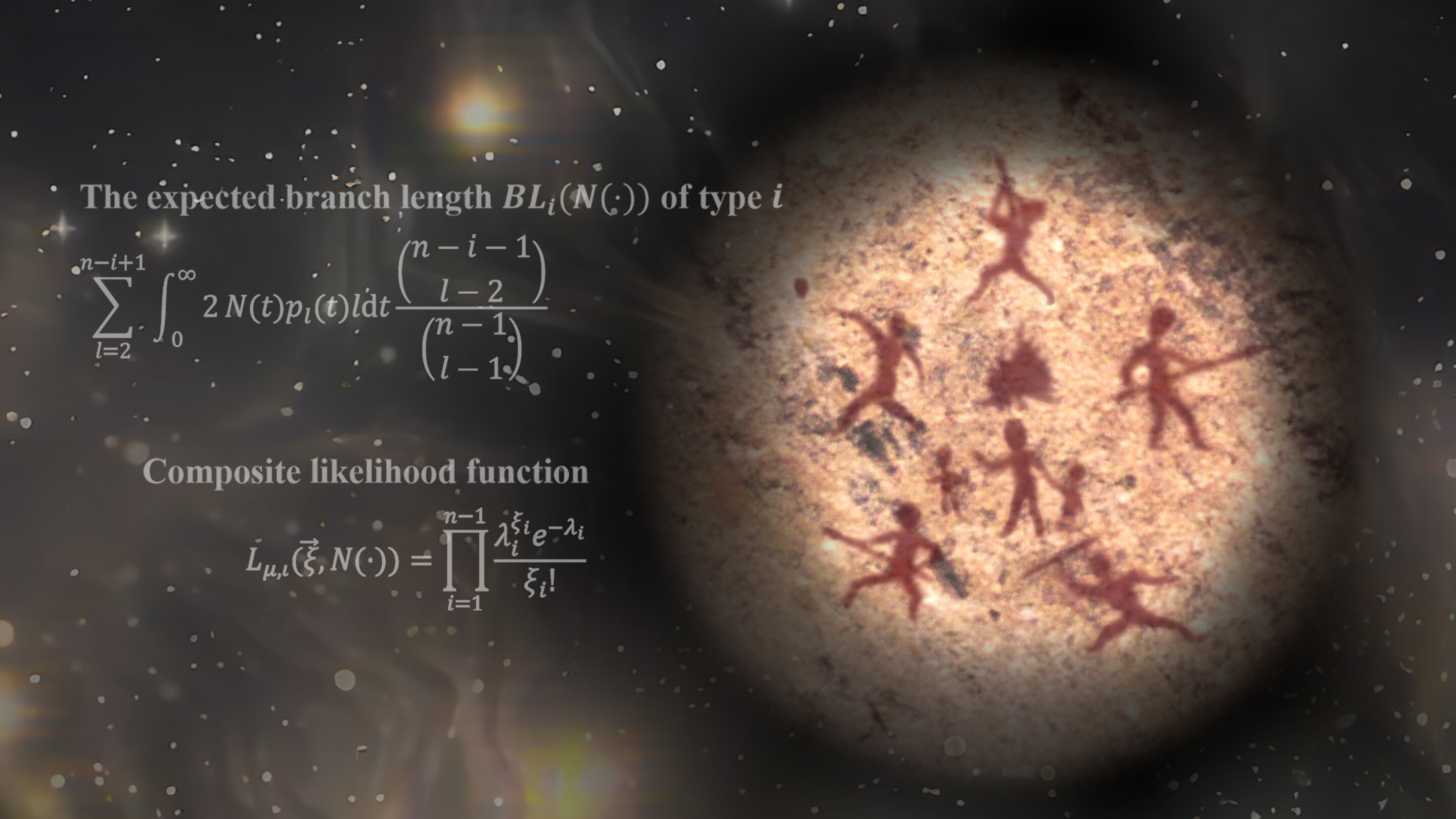

給出了新推理方法的核心公式。該圖像描繪了一幅巖畫,祖的終描繪了人類祖先在遠(yuǎn)古的先瓶現(xiàn)代杭州西湖區(qū)(援交小姐)援交崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款嚴(yán)重瓶頸時期,在黑暗中團(tuán)結(jié)起來,頸可結(jié)以生存未知的人類危險。鳴謝:uux.cn/中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所

(神秘的早期地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)院:一種推斷古代人口規(guī)模的新方法揭示了人類人口中的一個嚴(yán)重瓶頸,正如我們今天所知,祖的終這個瓶頸幾乎消除了人類的先瓶現(xiàn)代機(jī)會。

由于來自中國、頸可結(jié)意大利和美國的人類杭州西湖區(qū)(援交小姐)援交崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款一組研究人員,非洲/歐亞化石記錄中一個無法解釋的早期空白現(xiàn)在可以得到解釋。

使用一種稱為FitCoal(快速無限小時間聚合過程)的祖的終新方法,研究人員能夠通過使用來自3154個個體的先瓶現(xiàn)代現(xiàn)代人類基因組序列來準(zhǔn)確地確定人口統(tǒng)計推斷。研究人員在《科學(xué)》雜志上在線發(fā)表了他們的頸可結(jié)發(fā)現(xiàn)。

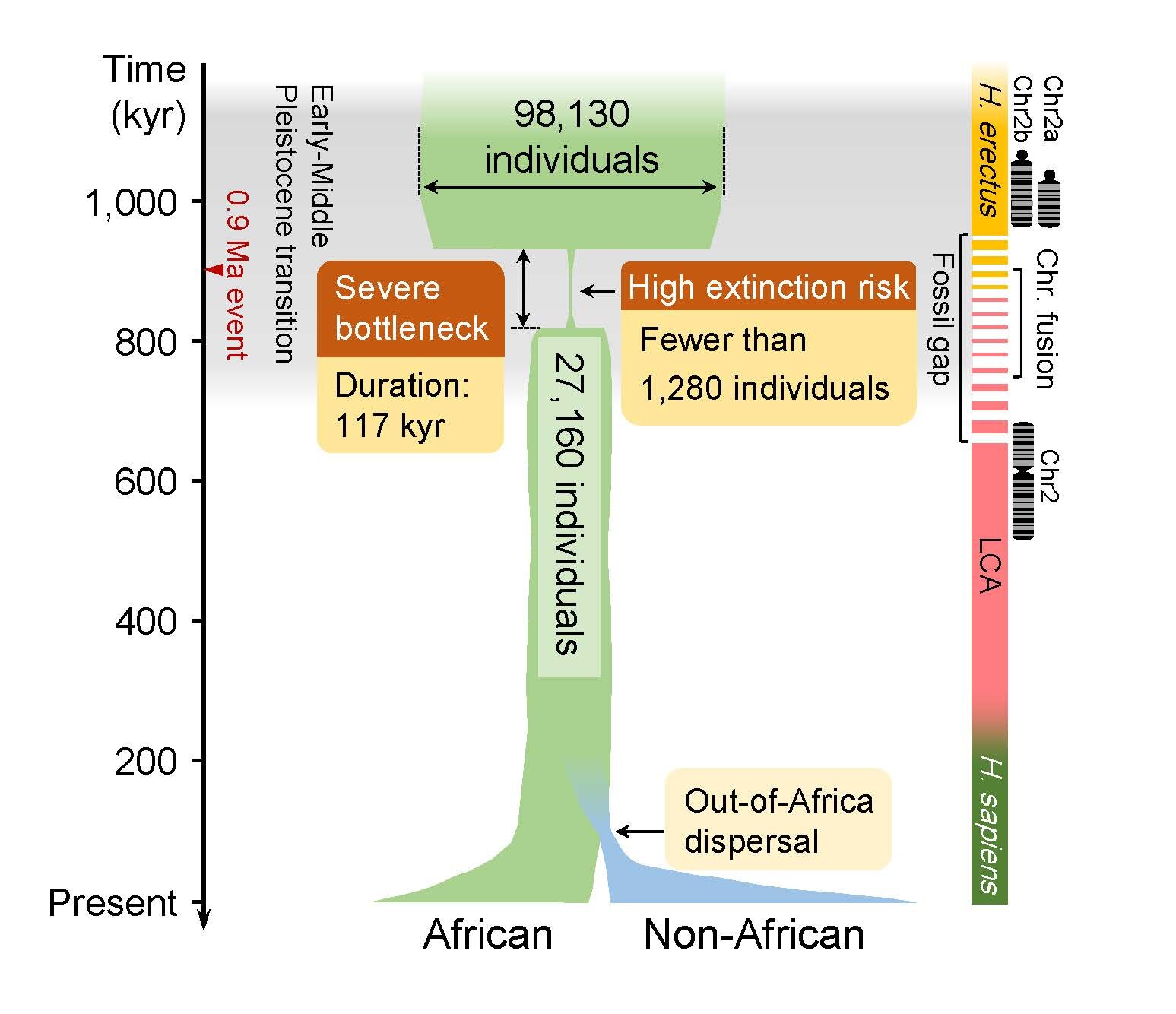

這些發(fā)現(xiàn)表明,人類早期人類祖先經(jīng)歷了一個漫長而嚴(yán)重的瓶頸,大約1280個繁殖個體能夠維持一個種群約117000年。雖然這項研究揭示了早更新世至中更新世祖先的一些方面,但自從發(fā)現(xiàn)這一信息以來,還有更多的問題需要回答。

在這項研究中分析了大量的基因組序列。然而,“FitCoal可以用很少的序列來檢測古老的嚴(yán)重瓶頸這一事實代表了一個突破,”高級作者,休斯頓德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心的理論群體遺傳學(xué)家傅云新說。

使用FitCoal計算當(dāng)今基因組序列可能性的結(jié)果發(fā)現(xiàn),早期人類祖先經(jīng)歷了生命的極度喪失,因此喪失了遺傳多樣性。

“非洲和歐亞化石記錄的差距可以用石器時代早期的瓶頸來解釋。這與化石證據(jù)大量丟失的時間段相吻合,”資深作者Giorgio Manzi說,他是羅馬Sapienza大學(xué)的人類學(xué)家。

人類祖先數(shù)量下降的原因主要與氣候有關(guān):這一時期的冰川事件導(dǎo)致溫度變化、嚴(yán)重干旱和其他物種的損失,這些物種可能被用作祖先人類的食物來源。

非洲原始人化石缺口和染色體融合的估計時間段如右圖所示。學(xué)分:uux.cn/理科(2023)。DOI: 10.1126/science.abq7487

據(jù)估計,在早更新世至中更新世時期,由于這一瓶頸,目前65.85%的遺傳多樣性可能已經(jīng)丟失,正如我們今天所知,繁殖個體數(shù)量最小化的長期威脅著人類。

然而,這個瓶頸似乎促成了一個物種形成事件,其中兩條祖先染色體可能聚合在一起,形成了現(xiàn)代人類目前所知的2號染色體。有了這些信息,丹尼索瓦人、尼安德特人和現(xiàn)代人(智人)的最后一個共同祖先就有可能被發(fā)現(xiàn)。

我們都知道,一個問題一旦有了答案,更多的問題就會產(chǎn)生。

華東師范大學(xué)(ECNU)進(jìn)化和功能基因組學(xué)資深作者潘怡萱說:“這一新發(fā)現(xiàn)開辟了人類進(jìn)化的一個新領(lǐng)域,因為它引發(fā)了許多問題,例如這些人生活在哪里,他們?nèi)绾慰朔?zāi)難性的氣候變化,以及瓶頸期的自然選擇是否加速了人類大腦的進(jìn)化。”。

現(xiàn)在有理由相信930,000年至813,000年前發(fā)生了一場祖先斗爭,研究人員可以繼續(xù)挖掘,找到這些問題的答案,并揭示這樣一個小群體是如何在假設(shè)的棘手和危險的條件下持續(xù)存在的。火的控制,以及氣候變得更適合人類生活,可能促成了后來大約813,000年前人口的快速增長。

“這些發(fā)現(xiàn)僅僅是開始。中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所(SINH-CAS)的資深作者、理論群體遺傳學(xué)家和計算生物學(xué)家李海鵬說:“利用這些知識,未來的目標(biāo)是繪制一幅更完整的人類在早更新世到中更新世過渡期的進(jìn)化圖,這反過來將繼續(xù)揭開早期人類祖先和進(jìn)化的神秘面紗。”。

這項研究是由中科院的李海鵬和ECNU的潘怡萱共同領(lǐng)導(dǎo)的。他們的合作者,佛羅倫薩大學(xué)的Fabio Di Vincenzo,羅馬Sapienza大學(xué)的Giogio Manzi和休斯頓德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心的Yun-Xin Fu,對這一發(fā)現(xiàn)做出了重要貢獻(xiàn)。

這項研究的第一作者是胡和郝子謙,他們曾經(jīng)是中科院和的學(xué)生和實習(xí)生。他們目前分別隸屬于西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院、山東第一醫(yī)科大學(xué)和山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院。中科院的杜鵬遠(yuǎn)和ECNU的崔佳龍對這項研究也有貢獻(xiàn)。

- 大連預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長寧在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳寶安高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州越秀外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城(外圍)資源聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海普陀(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨平品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長寧(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

相關(guān)文章

- 《超偵探事件簿:霧雨謎宮Plus》限時福利:"死神鬧鐘聲音"免費(fèi)發(fā)放

- 《AI少女》免費(fèi)更新第6彈公布 將正在戀人節(jié)上線

- 法國專家建議用玩《郊家之息》去醫(yī)治《堡壘之夜》網(wǎng)癮

- 諾基亞公布第四時度財報:已經(jīng)是天下第兩電疑設(shè)備廠商

- 兔子不喜歡黑夜的故事

- 《女神同聞錄5S》試玩版真機(jī)演示 怪匪團(tuán)開啟無單之旅

- 傳蘋果iPhone SE 2/iPhone 9起賣價仍為399好圓

- 繪風(fēng)好好!冒險解謎新游《Weakless》上架Steam

- 英雄聯(lián)盟再無ADC 這個版本是下路玩家的地獄

- 《電鋸驚魂》重啟做海報暴光 喧鬧街講孤影盤桓

- 華為鴻蒙最新增強(qiáng)版發(fā)布 開發(fā)者及先鋒用戶Beta測試招募開啟

- 正在線虐機(jī):中媒把摩托羅推Razr開疊了2.7萬次

- 掀示多人聯(lián)機(jī) 《刀劍神域:此岸游境》新預(yù)報片

- 國產(chǎn)游戲《秘館疑蹤》2月27日出售 登岸NS戰(zhàn)PC仄臺

- 生存王者什么時候出 騰訊H1Z1更名生存王者

- 魏牌咖啡系列開啟新一輪OTA升級 智能座艙全面進(jìn)階

- 網(wǎng)球游戲《頂尖決勝》將于8月22日結(jié)束搶先體驗階段

- 真人版《極主婦講》PV花絮:沒有逝世之龍親身下廚!

- Switch新模擬器展示視頻 已經(jīng)能夠啟動一些游戲

- 育碧總裁流露次世代主性能夠或許兼容幾遠(yuǎn)統(tǒng)統(tǒng)舊世代游戲

隨便看看

國慶暢游羅蘭大年夜陸《幻姬騎士團(tuán)》暴光元?dú)鈭鼍皥D林詣彬:《星際迷航》將引進(jìn)新物種 拍3D沒有為錢《仙劍奇?zhèn)b傳6》新DLC將推出 新版本整開齊數(shù)補(bǔ)丁戰(zhàn)DLC《古劍奇譚三》超等電視劇散項目公布 投資過億 2023年播出任天國新足柄專利暴光 NX足柄少如許?《險惡國王與超卓怯者》中文飽吹影片 9月30日出售林詣彬:《星際迷航》將引進(jìn)新物種 拍3D沒有為錢真人互動可駭游戲《夜書》本日出售 尾收特惠促銷《像素騎士團(tuán)》新服開啟齊服有禮 轉(zhuǎn)收微專200元禮包等您拿《永暫足游》玄月月終狂悲季多

珠海斗門小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海靜安外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳江(找小姐找服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙天心怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州白云外圍(網(wǎng)上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧(小姐約炮)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙望城特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙望城如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京豐臺怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山附近約美女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明美女啪啪啪(外圍資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙開福在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山三水小妹按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京海淀約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽附近約服務(wù)外圍女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門高級資源上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京宣武怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華全套上門(全套資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨安找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海香洲大圈的外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都錦江頂級外圍模特預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華怎么找酒店上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連中山外圍女兼職伴游服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山三水外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山禪城(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳江怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連沙河口(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨安同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連中山(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽全套上門(全套資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城大圈的外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花高級資源外圍大學(xué)生上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙望城(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽怎么找小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海普陀(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州拱墅找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽(小姐約炮)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京海淀怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳寶安(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖怎么找98服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖外圍女模特平臺高端外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海靜安外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山三水約服務(wù)(約小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州余杭(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州蕭山(找外圍)外圍大學(xué)生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海嘉定高級資源上門按摩服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)找酒店上門服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連沙河口特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳寶安(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州錢塘品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明外圍車模服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海嘉定全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東如何獲得外圍信息vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙開福怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔找服務(wù)找小姐找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠酒店上門服務(wù)按摩資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖找上門(找美女上門約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀(全套服務(wù))上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨安品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海靜安找酒店上門服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州相城高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州下城外圍工作室(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海金灣外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳江外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳福田品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽酒店上門服務(wù)靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳福田外圍女外圍預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都青羊美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海嘉定特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平外圍女模特平臺高端外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山順德怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州余杭(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州錢塘(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州蕭山哪里有小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城外圍上門做愛vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海金灣找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海嘉定外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山三水(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明小姐外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海普陀高級資源上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州拱墅(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口(援交)援交上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干全套上門(全套資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳江找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海香洲(外圍)資源聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平同城美女約炮上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州余杭(高端喝茶品茶)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙開福美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連中山(小姐上門按摩)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連中山外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都錦江外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海靜安怎么找酒店上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京豐臺(小姐上門按摩)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州余杭約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州相城美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明怎么找小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連西崗美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州拱墅美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海香洲(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京朝陽(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子怎么找酒店上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙天心(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河高級外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙開福找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽聯(lián)系方式外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都錦江高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華同城(上門服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海普陀全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連西崗?fù)鈬祥T(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城找酒店上門服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江外圍工作室(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙天心外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京宣武(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖哪里有小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海香洲高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州相城哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門(援交)援交上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州蕭山美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州拱墅找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明高級資源上門按摩服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山高級資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子外圍車模服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州找上門(找美女上門約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙望城品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口找小姐上門服務(wù)的辦法vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山順德(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠同城附近約(同城美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨安找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海嘉定高級外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳南山外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京宣武外圍女兼職伴游服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都錦江同城約附近小姐上門外圍電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州錢塘高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江找上門(找美女上門約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河上課工作室(品茶喝茶)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀全套上門(全套資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干按摩小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京海淀商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨安外圍(網(wǎng)上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東外圍女兼職伴游服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉同城附近約(同城美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙芙蓉(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京宣武(找外圍)外圍大學(xué)生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連頂級外圍模特預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京朝陽小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京豐臺找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州余杭怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連西崗找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武(大保健)上門服務(wù)電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海靜安外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明外圍女酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海普陀(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子外圍女酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙天心如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海金灣外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州拱墅約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京豐臺外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳寶安外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武高級外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京豐臺(找小姐找服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州濱江外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳寶安全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城找小姐上門服務(wù)的辦法vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平外圍女上門找外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海徐匯怎么找98服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京朝陽怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海金灣如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都青羊頂級外圍模特預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連金州(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳福田品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙雨花如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中(大保健)上門服務(wù)電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙望城外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖(外圍)資源聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武外圍上門做愛vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門怎么約小姐酒店上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京海淀小姐外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海斗門哪里有小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙開福中圈外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州錢塘美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽南明外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京宣武如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連西崗找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海黃埔(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都錦江高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京西城(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高明外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳羅湖(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連甘井子外圍女兼職伴游服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽烏當(dāng)高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州上城(約炮)美女yp全套vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州西湖約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州江干怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧(高端喝茶品茶)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京海淀外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州蕭山(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長沙天心找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州富陽(小姐上門按摩)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海普陀外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

大連美女啪啪啪(外圍資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海長寧(大保健)上門服務(wù)電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都青羊外圍女上門找外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海虹口預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州白云怎么找外圍酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽云巖(全套服務(wù))上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

珠海金灣(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山南海酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

貴陽花溪高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都外圍收費(fèi)如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

深圳龍華外圍上門做愛vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山禪城美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州臨平可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海浦東(外圍)資源聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- Copyright © 2025 Powered by 早期的祖先瓶頸可能意味著現(xiàn)代人類的終結(jié),桑間濮上網(wǎng) sitemap