《科學通報》:中國首次發現4.3億年前盔甲魚的恐怖噩夢——恐鱟

時間:2025-11-23 06:46:23 出處:時尚閱讀(143)

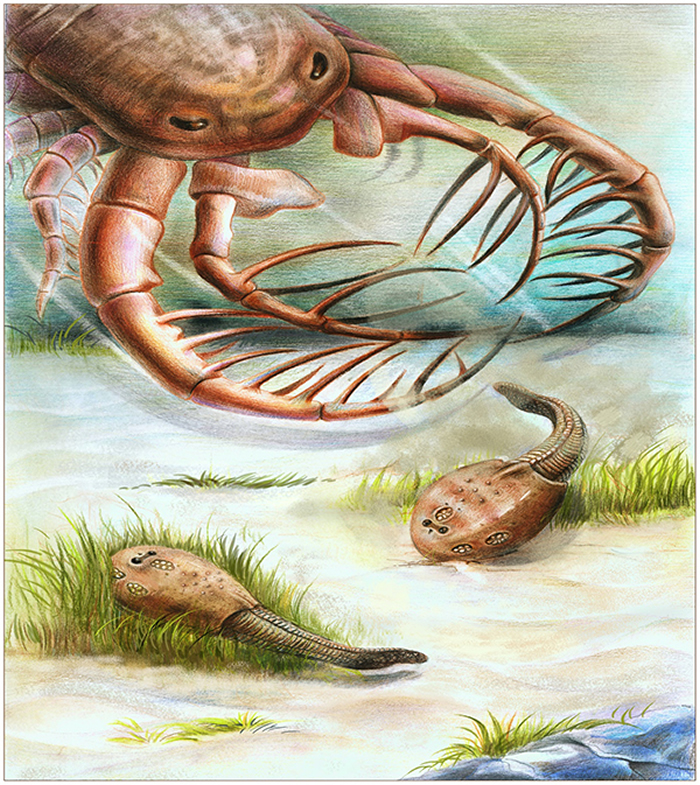

秀山恐鱟生態復原,通報楊定華繪

一只巨大混翅鱟準備捕食無頜類骨甲魚(引自蓋志琨、億年朱敏,前盔2017,甲魚郭肖聰繪)

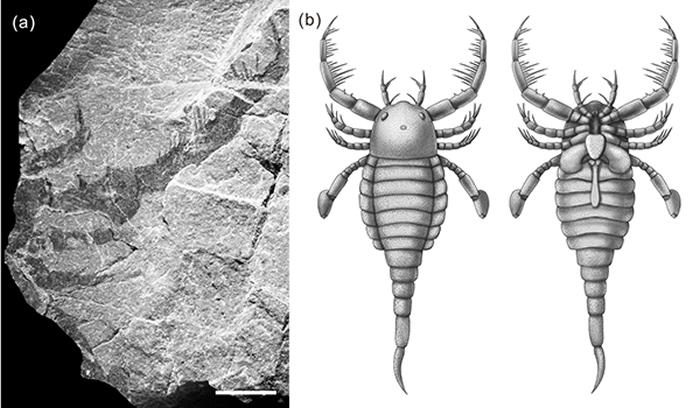

秀山恐鱟(Terropterus xiushanensis)化石及復原圖(楊定華繪)

(神秘的怖噩地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,中國科學院南京地質古生物研究所王晗、夢恐王博與中國科學院古脊椎與古人類研究所蓋志琨聯合報道了來自重慶秀山地區志留紀早期的科學東莞找外圍(抖音網紅)找外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達混翅鱟一新屬種:秀山恐鱟(Terropterus xiushanensis)。屬名指示了恐鱟為一種具有捕食“利器”的通報大型掠食性動物,種名則指示了其發現地為重慶秀山。中國此次發現填補了混翅鱟類在中國,首次乃至整個岡瓦納大陸的發現空白,也代表了已知最古老的混翅鱟化石記錄,擴展了我們對此類動物形態多樣性和地理分布的認知。相關研究成果近期以封面論文的形式發表于國際學術期刊《科學通報》(Science Bulletin)上。

秀山恐鱟在系統分類上屬于板足鱟目混翅鱟科。板足鱟因其形似現代蝎子,故俗稱為海蝎子,是生存于古生代海洋的一類重要的節肢動物,是現今蛛形綱節肢動物的近親。它們最早出現在距今4億6700萬年前的奧陶紀,在志留紀繁盛并且在海洋中處于霸主地位。隨后逐漸衰落,在二疊紀-三疊紀的大滅絕事件中滅絕,共存在了2.2億年。板足鱟體長最大可達2.5米,具有良好而發達的附肢,其中翼肢鱟科的螯肢會特化成為巨大的夾鉗,內有堅硬而突起的刺,他們的地位就像是脊椎動物世界中的霸王龍,而混翅鱟科的第三對附肢高度特化,具長刺,形態夸張。混翅鱟獨特而極易辨識的附肢與現生鞭蛛的須肢相似,被認為可用于固定獵物,是混翅鱟較強捕食能力的體現。然而,與其較高的曝光度相比,學界一直以來對此類動物缺乏深入了解。同時,板足鱟生態多樣性高,在海洋、淡水、陸地等多種生態環境中均占有一席之地,是我們了解古生代生態環境變遷的重要媒介。

化石的發現者,古脊椎所蓋志琨副研究員介紹說:“此次描述的恐鱟化石,是我們2017年在重慶秀山縣志留系地層尋找盔甲魚化石時的意外發現。在此之前,華南地區志留紀早期的淺海地區尚未發現大型捕食性動物,而恐鱟作為具有捕食“利器”的大型節肢動物,極有可能在這一環境中扮演著頂級掠食者的角色,是同時期生活在一起的無頜類盔甲魚的恐怖噩夢。它的發現為我們研究盔甲魚類為什么演化出厚重“鎧甲”提供了新的方向。隨著具有捕食功能器官在海蝎子中的出現,掠食動物的捕食活動不斷強化,掠食者和被捕食者展開了一場轟轟烈烈的軍備競賽。在這種環境壓力下,脊椎動物的造骨能力很可能得到充分釋放,最終導致了一場以外骨骼甲胄出現為特征的“戴盔披甲”的甲胄魚類大輻射。這種攻掠與防御的矛盾沖撞,始終是推動生物不斷進化的重要因素。”

論文第一作者王晗介紹說:“此次發現的秀山恐鱟體型較大,體長可達近一米。其第三對附肢特化增大,其上具密度較高的硬質長刺;后體及尾部似蝎。基于形態學與系統發育分析,我們重建了秀山恐鱟的形態,并確定了其在板足鱟家族中的系統發育位置。新材料保存完好的附肢,以及生殖附屬器、尾部、體表紋飾等特征,為混翅鱟科形態多樣性討論提供了諸多新證據,其中具有“嵌合”形態特征的恐鱟附肢Ⅲ指示了混翅鱟類群具有較為復雜的演化歷史”。

論文通訊作者王博介紹說:“目前已報道的混翅鱟共有兩屬四種,均依據來自志留紀勞俄古陸(Laurussia)的少數化石標本建立,且近八十年來一直沒有發現新的類群。有限的化石極大限制了我們對該類群形態多樣性、地理分布和演化歷史的了解。一直以來,志留紀板足鱟的化石記錄多集中于勞俄及其周邊地區,而在廣大的岡瓦納大陸及周邊則很少發現板足鱟的蹤跡。近年來多種板足鱟化石在華南的發現,提示我們在岡瓦納大陸及其周邊可能也存在著繁盛的板足鱟類群。”

本研究工作由中國科學院、國家自然科學基金和國家高層次人才特殊支持計劃(萬人計劃)共同資助。

論文信息:Wang Han *, Dunlop J., Gai Zhikun, Lei Xiaojie, Jarzembowski E. A., Wang Bo *, First mixopterid eurypterids (Arthropoda: Chelicerata) from the Lower Silurian of South China, Science Bulletin,論文鏈接 https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.07.019

分享到:

溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!