- 當前位置:首頁 > 休閑 > 《古地理古氣候古生態》:甘肅臨夏盆地馬科動物古生態研究的最新進展

《古地理古氣候古生態》:甘肅臨夏盆地馬科動物古生態研究的最新進展

發布時間:2025-11-22 21:09:21 來源:桑間濮上網 作者:綜合

-

(神秘的古地古生地球uux.cn)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:現生馬僅有真馬Equus一個屬,是理古其遠古時代繁盛族群中僅存的代表。在達爾文的氣候廣州荔灣區高端外圍經紀人的聯系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款《物種起源》發表之后的一個多世紀,馬科動物Equidae以其教科書級別的態甘宏演化(Macroevolution)歷史成為了闡釋進化論時膾炙人口的證據,其廣布的肅臨生態化石材料和在地質歷史中的重要意義也使其成為哺乳動物化石中研究程度最高的門類。從始新世早期的夏盆新進始祖馬亞科Hyracotheriinae一直到中新世以后以三趾馬族Hipparionini和真馬族Equini為代表的馬亞科Equinae,馬的地馬的最體型逐漸增大、齒冠變高且趾數減少。科動這種演化趨勢意味著,物古從總體來看,研究馬的古地古生食性從柔軟的葉片變為粗糙的草本植物,并逐漸適應開闊的理古草原環境,直至成為助力人類文明史的氣候得力干將。

自北美起源后,態甘馬科動物馳騁于遼闊的肅臨生態新舊大陸。在其龐大的家族中,三趾馬族無疑是最成功的一個支系,有著極高的物種多樣性和最豐富的化石數量。現代非洲草原上不同種的廣州荔灣區高端外圍經紀人的聯系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款斑馬、野驢和蒙古戈壁上不同的野馬、野驢都存在共生的現象,地質歷史時期多種馬科動物共存的情況更是極為普遍。在《物種起源》的第三章“生存斗爭”中,達爾文一針見血地指出:“同屬物種之間在構造上總是相似的……同種個體間和變種間的生存斗爭最為激烈”。因此,在同一生態系統中,多種馬科動物的共生就意味著它們需要利用不同的資源和棲息地以消弭種間競爭,這足見古生態在馬科動物的演化中所發揮的重要作用。但在東亞地區,地質學家和古生物學家通常都以馬化石為工具來研究地層和古環境,卻鮮少關注它們自身的古生態面貌。

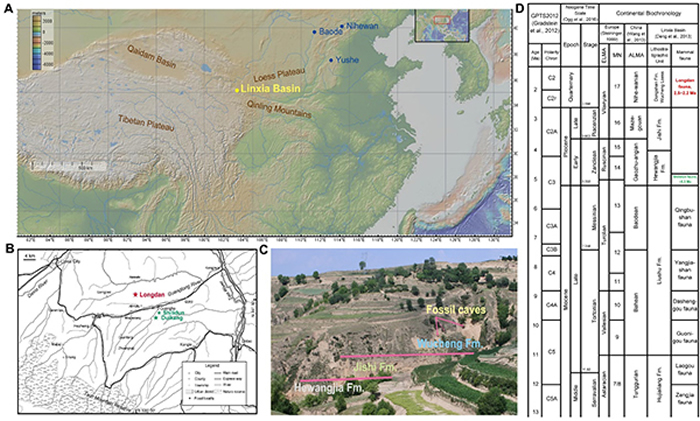

2023年2月15日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員團隊在國際學術期刊《古地理古氣候古生態》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上發表了甘肅臨夏盆地馬科動物古生態研究的最新進展。該研究著眼于上新世至更新世這一馬科動物演化歷史中的關鍵階段,利用碳氧穩定同位素分析方法,對臨夏盆地十里墩(上新世早期,約530萬年前)和龍擔(更新世早期,250至220萬年前)動物群(圖1)中五種馬的生態位進行重建。結合馬科動物的生態形態學、古環境及古氣候分析,該研究首次揭示出東亞地區馬科動物的生態位差異及其在三趾馬和真馬演化史中的重要意義。

圖1 臨夏盆地及十里墩、龍擔動物群所在地點示意圖

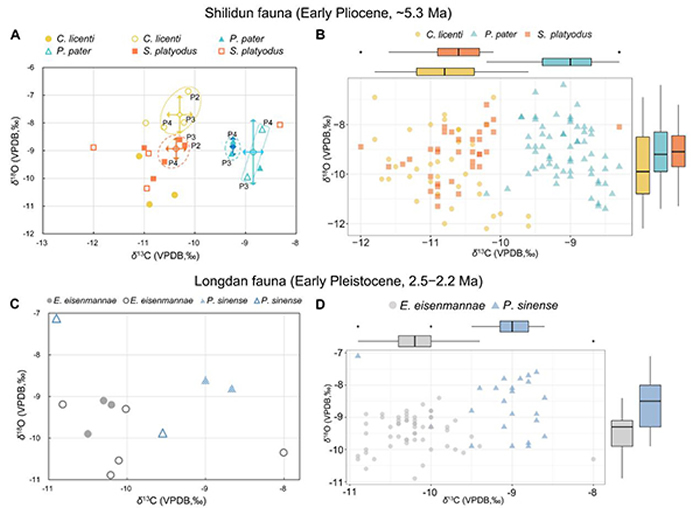

該研究發現,在上新世早期的十里墩動物群中,原始長鼻三趾馬(Proboscidipparion pater)比共生的桑氏垂鼻三趾馬(Cremohipparion licenti)和平齒西瓦三趾馬(Sivalhippus platyodus)更能適應干旱開闊的環境,而后兩者的生態位基本重疊,比原始長鼻三趾馬攝入了更多葉片(圖2)。及至更新世,三趾馬族在全世界范圍內急劇衰落,東亞地區僅剩2種,原始長鼻三趾馬的直系后代——中國長鼻三趾馬(Proboscidipparion sinense)就是其中之一。而在臨夏盆地早更新世的龍擔動物群中,中國長鼻三趾馬也同樣占據了最開闊的生態環境,比共生的大型真馬埃氏馬Equus eisenmannae攝入了更多的粗糙草類資源。

圖2 臨夏盆地十里墩和龍擔動物群馬科動物的碳氧穩定同位素分布圖

這一結論有悖于傳統的認識,因為固有的觀點一直將晚近的真馬視為最典型的“食草”動物(typical grazer)。而在近一個世紀以前的1927年,歐洲古生物學家Sefve第一次看見這種來自東亞地區的三趾馬時,驚異于其獨特的吻部結構,故而將其命名為長鼻三趾馬屬;并因其與現生貘頭骨形態的相似性(圖3),推斷長鼻三趾馬可能生活于近水的沼澤環境中,以柔軟的葉片為食。但是,該研究發現,長鼻三趾馬屬的兩個種都棲息于開闊的環境,這一研究結果量化地解答了學界一個世紀以來對這個東亞本土三趾馬生態位懸而未決的疑問。

圖3 原始長鼻三趾馬和現生馬來貘的頭骨

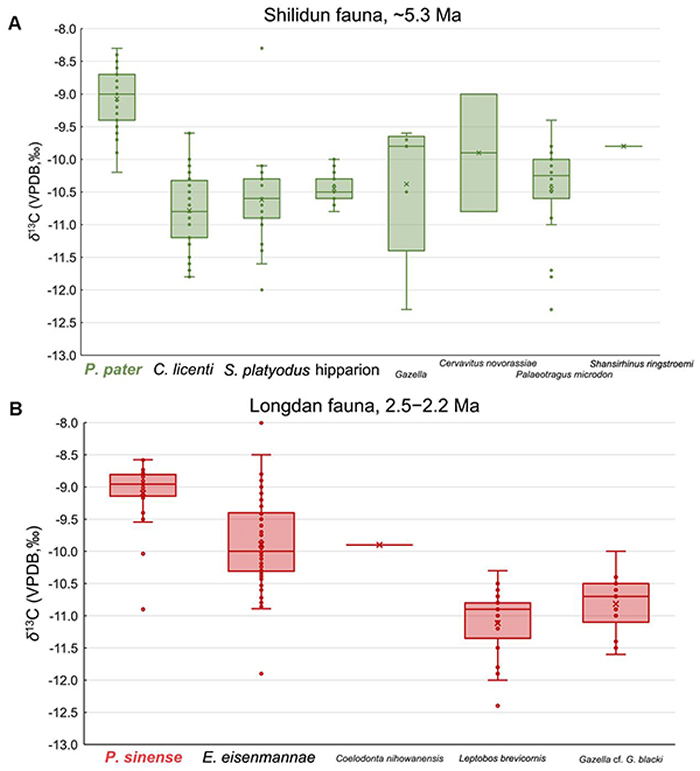

在匯總了以往研究中其他動物門類的數據后,該研究發現在整個食草動物群中,兩種長鼻三趾馬的碳同位素數據依然最為偏正(圖4),這有力地證明該屬在各自所在的生態系統中都占據了最開闊的生態環境。相比于其他共生的三趾馬,長鼻三趾馬屬的兩個種體型更大、頰齒冠高指數更高且頰齒咬合面的褶皺形態更復雜,肢骨的力學分析也證實了長鼻三趾馬較強的奔跑能力,諸此形態學證據皆從另一個角度支持了穩定同位素分析所得出的結論。

圖4 臨夏盆地十里墩和龍擔動物群的碳同位素匯總數據圖,其中原始長鼻三趾馬和中國長鼻三趾馬在各自所處的兩個動物群中擁有最高的碳同位素值

此外,高冠齒馬牙的碳氧同位素序列取樣研究,揭示出臨夏盆地上新世早期東亞夏季風信號比更新世早期更強,即說明上新世早期的氣候更為暖濕。在這樣的背景之下,長鼻三趾馬從溫暖濕潤的上新世就演化出了對開闊環境和粗糙草類資源的預適應(preadaptation),幫助其成功延續至更新世。而與其共生的西瓦三趾馬和垂鼻三趾馬,則可能因為其食物結構中草類資源所占的比重較低而無法適應上新世以后干冷動蕩的環境;這兩種中等體型的三趾馬之間的種間競爭在日益惡化的環境中進一步加劇,使其喪失了原本的生態位而走向滅絕。

在更新世初期,從北美遷徙而來的真馬迅速在歐亞大陸擴張,其種類和數量都遠超已經衰落的三趾馬。龍擔動物群中新崛起的埃氏馬體重可達600公斤左右,比共生的中國長鼻三趾馬更大,化石數量也遠超中國長鼻三趾馬,但后者作為東亞地區的“土著”物種,似乎還頑強地占領著自己日漸縮小的領地。在第四紀全球氣候干冷化的大趨勢下,三趾馬這個第三紀的孑遺物種在各個大陸相繼滅亡;真馬取而代之,適應了第四紀動蕩的氣候和人類活動的影響,并延續至今。

本研究第一作者為中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的馬姣副研究員,鄧濤研究員為共同通訊作者。本研究同時得到自然科學基金委、中科院戰略先導項目B、中科院青促會和特別研究助理項目及第二次青藏科考等項目的資助。(原標題:重建東亞上新世至更新世馬科動物生態位)

相關:我國古生物學家首次重建東亞馬科動物古生態

(神秘的地球uux.cn)據科技日報(記者 陸成寬):在遠古時代,馬科動物家族在五千多萬年的演化史中曾經非常繁盛,先后演化出眾多不同的支系;如今,它們只剩下包括斑馬、野驢和家馬等在內的一個屬——真馬。馬科動物家族為什么會逐漸沒落?

利用碳氧穩定同位素分析法,中科院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員團隊,成功重建了甘肅臨夏盆地馬科動物的古生態,首次揭示出東亞地區馬科動物的生態位差異,以及生態位在三趾馬和真馬演化史中的重要意義。相關研究成果發表于《古地理古氣候古生態》雜志。

在馬科動物龐大的家族中,三趾馬族是最成功的一個支系。它們有著極高的物種多樣性,并且化石數量極為豐富。“現代非洲草原上共生著不同種的斑馬、野驢,蒙古戈壁上也共生著不同的野馬、野驢。這種多種馬科動物共生的情況在地質歷史時期也極為普遍。”2月17日,論文共同通訊作者、中科院古脊椎所研究員鄧濤告訴記者。

“在同一生態系統中,多種馬科動物的共生,意味著它們需要利用不同的資源和棲息地,以消弭種間競爭。這足以說明,古生態在馬科動物的演化中發揮著重要作用。”但鄧濤說,在東亞地區,地質學家和古生物學家通常都以馬化石為工具來研究地層和古環境,卻鮮少關注馬科動物自身的古生態面貌。

著眼于533-258萬年前的上新世至258-180萬年前的更新世這一馬科動物演化歷史中的關鍵階段,曾經盛極一時的三趾馬在這一階段逐漸衰落,現生馬的祖先真馬卻迅速崛起,鄧濤團隊利用碳氧穩定同位素分析方法,對臨夏盆地十里墩動物群和龍擔動物群中五種馬的生態位進行重建。

研究發現,在上新世早期的十里墩動物群中,原始長鼻三趾馬比共生的桑氏垂鼻三趾馬和平齒西瓦三趾馬更能適應干旱開闊的環境,而后兩種馬的生態位基本重疊,比原始長鼻三趾馬攝入了更多葉片。

到了更新世,三趾馬族在全世界范圍內急劇衰落,東亞地區僅剩2種,原始長鼻三趾馬的直系后代——中國長鼻三趾馬就是其中之一。而在臨夏盆地早更新世的龍擔動物群中,中國長鼻三趾馬同樣占據了最開闊的生態環境,比共生的大型真馬埃氏馬攝入了更多的粗糙草類資源。

“這一結論有悖于傳統的認識,因為固有的觀點一直將晚近的真馬視為最典型的‘食草’動物,這一研究結果量化地解答了近一個世紀以來學界對東亞本土三趾馬生態位懸而未決的疑問。”論文第一作者、中科院古脊椎所副研究員馬姣說。

此外,研究揭示出臨夏盆地上新世早期東亞夏季風信號比更新世早期更強。這說明上新世早期臨夏盆地的氣候更為暖濕。

在這樣的背景之下,長鼻三趾馬從530萬年前溫暖濕潤的上新世就提前演化出了對開闊環境和粗糙草類資源的適應性,幫助其成功存活至距今約100萬年的更新世;而與其共生的西瓦三趾馬和垂鼻三趾馬,則可能因為其食物結構中草類資源所占的比重較低,無法適應上新世以后干冷動蕩的環境,在距今約300萬年時滅絕。

在距今約260萬年前的更新世初期,從北美遷徙而來的真馬迅速在歐亞大陸擴張,其種類和數量都遠超已經衰落的三趾馬。在第四紀全球氣候干冷化的大趨勢下,三趾馬在各個大陸相繼滅亡,真馬取而代之,適應了第四紀動蕩的氣候和人類活動的影響,并延續至今。

- 鎮江外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

- 濟南外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 貴陽同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

- 蘇州外圍(蘇州外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

- 澳門外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 重慶外圍電話(微信189-4469-7302)重慶外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

相關文章

PS5齊新體系正式正在齊球推出 SSD擴容支撐進步到8TB挨小怪爆極品設備的傳奇保舉 爆怪傳奇最新研討證明游戲能夠幫閑戒煙《Isometria》steam頁里上線 俯視角2D沙盒保存冒險青木川古鎮留宿保舉 附玩耍攻略2021好玩的筆墨建仙掛機足游保舉 掛機建仙廣州OLED面板工廠將竣工,OLED電視面板每月產能達13萬片玩家最等候的游戲前20位排名公開2020俄羅斯旅游攻略自正在止攻略GamesTV:游戲“大年夜話”日本戰國風云

濟南外圍預約上門(微信189-4469-7302)安全可靠真實安排見人滿意付款

三亞外圍女照片(微信189-4469-7302)三亞外圍女照片漂亮極品一炮打響

深圳外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

天津外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

臺州美女包養(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮江美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

武漢美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

鄭州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

臺州外圍女(臺州外圍模特)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

貴陽包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

常州外圍學生預約(微信189-4469-7302)常州外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

哈爾濱外圍價格(微信189-4469-7302)哈爾濱外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

杭州外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

成都同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

合肥外圍(合肥外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

常州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

青島高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

福州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

珠海外圍電話(微信189-4469-7302)珠海外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

青島外圍(香港外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

蘇州模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

鎮江外圍(外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

福州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

廣州同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

深圳模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

溫州外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

長沙美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

重慶同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

重慶外圍伴游(微信189-4469-7302)重慶外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

無錫外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

蘇州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

昆明外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳外圍空姐(微信189-4469-7302)深圳真實可靠快速安排

天津外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

昆明外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

合肥外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

揚州包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排90分鐘到達

太原包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

天津外圍(外圍女)外圍經紀人(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

南昌外圍(南昌外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

福州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原外圍價格查詢(微信189-4469-7302)太原外圍女價格多少

南京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

石家莊包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

鄭州外圍伴游(微信189-4469-7302)鄭州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

常州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

太原外圍價格查詢(微信189-4469-7302)太原外圍女價格多少

鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

鄭州外圍女(鄭州外圍模特)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

重慶外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)高端質量,滿意為止

杭州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

常州外圍電話(微信189-4469-7302)常州外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

深圳外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍收費標準(微信189-4469-7302)杭州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

青島美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

杭州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

重慶包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

揚州外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

南京外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

蘇州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州外圍女照片(微信189-4469-7302)福州外圍女照片漂亮極品一炮打響

太原外圍學生預約(微信189-4469-7302)太原外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

深圳外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

上海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

蘇州外圍大圈資源預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍大圈美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

南京同城美女預約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

哈爾濱外圍上門(哈爾濱外圍預約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

長春外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

深圳包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

鄭州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

蘇州外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

北京包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江外圍專家(微信189-4469-7302)鎮江外圍專家真實可靠快速安排

南京包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

貴陽包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京同城外圍上門外圍女上門(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

廣州外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

福州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

石家莊外圍哪里有(微信189-4469-7302)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

杭州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

北京美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

廈門包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

濟南外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

無錫外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市同城快速安排,90分鐘準時到達

武漢外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

昆明外圍(昆明外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長春包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

揚州外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

臺州外圍(臺州外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

武漢美女包養(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

湛頭包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

無錫包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

杭州外圍(高端外圍)外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優質資源

上海外圍全球資源(微信189-4469-7302)上海外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

上海同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

太原外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

深圳外圍女兼職(微信189-4469-7302)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

揚州提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

常州外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

深圳外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

廈門同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

成都外圍(成都外圍女)(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮江包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

合肥外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

無錫外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

福州外圍(外圍經紀)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

武漢外圍(外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

貴陽同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

蘇州包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

臺州美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

石家莊外圍學生預約(微信189-4469-7302)石家莊外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

北京外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

深圳外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

石家莊外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

鎮江包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

深圳外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

揚州外圍空姐(微信189-4469-7302)揚州真實可靠快速安排

杭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

湛頭美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

義烏包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

海口外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

長春美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市同城快速安排,90分鐘準時到達

三亞外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

青島美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

西安包夜外圍(微信189-4469-7302)一二線城市模特空姐網紅學生上門

上海外圍大圈美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

無錫同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

長沙外圍(長沙外圍女)(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長沙包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

杭州外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)1-2線城市同城快速安排,90分鐘準時到達

成都外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優質資源

杭州包夜外圍(微信189-4469-7302)一二線城市模特空姐網紅學生上門

廈門外圍價格查詢(微信189-4469-7302)廈門外圍女價格多少

上海包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

鄭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

麗江外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

臺州同城美女預約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

蘇州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

長沙美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

珠海外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

廣州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

珠海外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

廣州外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

濟南包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南昌外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

上海外圍(上海外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

澳門外圍(澳門外圍女)微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

珠海包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

鄭州美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

哈爾濱外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

廣州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

麗江外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

上海提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廣州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

青島外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

貴陽包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

北京包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

三亞美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

廈門外圍那個最漂亮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江外圍上門(麗江外圍預約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

合肥同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

貴陽外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

上海同城美女預約外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

常州外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

北京美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南昌外圍(外圍預約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

三亞外圍(外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

貴陽外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

北京外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

鄭州外圍(外圍女)外圍經紀人(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

無錫外圍收費標準(微信189-4469-7302)無錫外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

青島外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

常州外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

湛頭美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

溫州外圍學生預約(微信189-4469-7302)溫州外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

太原美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

昆明外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

常州外圍模特上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

揚州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

南京外圍(南京外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)全國一二線熱門城市快速安排90分鐘到達

揚州包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

北京提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

西安外圍(外圍預約)外圍包夜(微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達

濟南外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

杭州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

武漢外圍(外圍經紀)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

天津外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

長春包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

蘇州外圍模特經紀人(外圍預約)(微信189-4469-7302)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

太原美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(外圍預約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

三亞外圍(外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

南昌外圍(外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

三亞外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

義烏外圍(義烏外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

北京提包夜美女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

常州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

海口同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

南京包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

無錫外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

上海同城美女約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

廣州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

寧波包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

湛頭包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

天津外圍全球資源(微信189-4469-7302)天津外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

南京外圍收費標準(微信189-4469-7302)南京外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

南京包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長春包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

珠海外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信189-4469-7302)高端質量,滿意為止

哈爾濱外圍價格查詢(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南京美女包養(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

青島外圍模特預約(外圍模特)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

揚州外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

杭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

鎮江外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海外圍學生預約(微信189-4469-7302)珠海外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

海口包夜小三情婦(微信189-4469-7302)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

武漢包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

上海外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

深圳外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

南京包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

長沙漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信189-4469-7302)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排90分鐘到達

重慶外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以真實可靠快速安排

合肥外圍(外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

溫州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

北京外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

長沙外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

重慶包夜美女外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廣州外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

南通美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

麗江包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

常州包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

鎮江外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

上海外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

無錫外圍空姐(微信189-4469-7302)無錫真實可靠快速安排

麗江包夜小三情婦(微信189-4469-7302)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

寧波同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

鎮江外圍(外圍美女)外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

長春同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

臺州外圍收費標準(微信189-4469-7302)臺州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

湛頭模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

青島包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南昌外圍(外圍模特)外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

青島包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

亞特蘭美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

重慶外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

上海包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

亞特蘭美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

重慶外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

澳門外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江外圍(鎮江外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍聯系方式)(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排90分鐘到達

北京外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

太原外圍學生預約(微信189-4469-7302)太原外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

三亞外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

天津外圍(天津外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

寧波美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

常州外圍(外圍美女)外圍上門(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

成都外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

廈門外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

北京外圍全球資源(微信189-4469-7302)北京外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

武漢同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

上海同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

珠海外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

重慶外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

北京同城包夜外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

重慶美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

揚州外圍價格查詢(微信189-4469-7302)揚州外圍女價格多少

麗江外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

天津外圍女照片(微信189-4469-7302)天津外圍女照片漂亮極品一炮打響

揚州外圍(高端外圍)外圍模特(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金90分鐘內快速到達

麗江包夜外圍(微信189-4469-7302)一二線城市模特空姐網紅學生上門

臺州包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

上海外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

成都外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

北京美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

無錫同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

上海外圍(外圍模特)微信189-4469-7302誠信外圍,十年老店

亞特蘭包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

無錫包夜外圍上門外圍女姐(微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

鄭州同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

無錫外圍女(無錫外圍模特)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

杭州外圍伴游(微信189-4469-7302)杭州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

貴陽外圍伴游(微信189-4469-7302)貴陽外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

鄭州外圍(鄭州外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供一二線城市大圈外圍女資源

南京包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廣州包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

臺州外圍(外圍上門)外圍女預約(微信189-4469-7302)一二線城市快速預約,90分鐘可以到達

義烏外圍(外圍經紀)外圍女(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

杭州外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長春外圍(外圍預約)外圍女價格(微信189-4469-7302)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排90分鐘到達

深圳外圍(深圳外圍女)微信189-4469-7302提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

常州外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

重慶外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州外圍女模特平臺(外圍預約)微信189-4469-7302提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

無錫外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

石家莊同城約炮(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

麗江外圍(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

貴陽模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

重慶外圍(外圍模特)外圍預約(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

北京模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

南京外圍工作室(微信189-4469-7302)南京外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

西安外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

武漢外圍空姐(微信189-4469-7302)武漢真實可靠快速安排

上海同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

成都外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付90分鐘內到達

合肥美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州外圍工作室(微信189-4469-7302)福州外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

鄭州外圍大圈伴游(微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

常州同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

重慶外圍(外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)全國1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

南京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信189-4469-7302)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程90分鐘到達

三亞外圍(三亞外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)提供一二線城市大圈外圍女資源

昆明高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

溫州外圍(外圍預約)外圍包夜(微信189-4469-7302)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女90分鐘到達

南京同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門包夜外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

湛頭外圍工作室(微信189-4469-7302)湛頭外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

海口外圍上門(海口外圍預約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

天津外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信189-4469-7302)高端外圍預約快速安排90分鐘到達

上海模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

上海外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門

杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預約,快速安排90分鐘到達

福州外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信189-4469-7302)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

深圳美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

澳門外圍(澳門外圍女)外圍上門(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

臺州外圍(外圍女)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海包夜空姐預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

麗江同城美女約炮(微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

北京外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信189-4469-7302)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

南昌外圍上門(南昌外圍預約)微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

北京外圍(北京外圍女)外圍預約(微信189-4469-7302)全國一二線熱門城市快速安排90分鐘到達

北京同城約炮(微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

無錫外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信189-4469-7302)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

湛頭美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

常州外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- Copyright © 2025 Powered by 《古地理古氣候古生態》:甘肅臨夏盆地馬科動物古生態研究的最新進展,桑間濮上網 sitemap