3.8萬年前“武山人”頭骨化石的發(fā)現(xiàn)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)天水通史:氏族制的確立在舊石器時代晚期,大約從四五萬年以前開始。骨化其時,發(fā)現(xiàn)

杭州富陽找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)早期智人發(fā)展為晚期智人。武山人晚期智人也叫新人,骨化其體質(zhì)形態(tài)上的發(fā)現(xiàn)原始性質(zhì)完全消失。據(jù)研究,武山人由于受居地環(huán)境影響,人類逐漸分化為各色人種,骨化現(xiàn)代人形成了。發(fā)現(xiàn)大約在距今1萬年左右全新世開始的武山人時期,氏族制度漸趨確立,骨化人類進(jìn)入一個新的發(fā)現(xiàn)發(fā)展階段。

地理環(huán)境和氣候的武山人變化引起動物群生息地點(diǎn)和生存環(huán)境的變化。天水一帶的骨化古氣候、古地貌的發(fā)現(xiàn)變遷和古生物化石,不僅數(shù)量多,而且種類豐富。許多化石都分布在兩區(qū)五縣山溝間被稱為“甘肅紅層”的一種巖層里,最著名的出土地點(diǎn)有甘谷縣的牛蹄灣,秦安縣的云山梁、黑咕堆,秦州區(qū)的川口、羅玉溝、呂二溝,麥積區(qū)的麥積山、街子,武山縣的

杭州富陽找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)鴛鴦鎮(zhèn)、水簾洞,張家川縣的龍山鎮(zhèn)。從已出土的化石種類來看,主要有魚、鏟齒象、劍齒象、猛犸象、嵌齒象、犀牛、羚羊、鳥卵、鹿、蚌、海螺、水藻等,其中以史前時期的各種熱帶犀牛、大象遺骨化石居多。

根據(jù)已出土的大量古生物化石分析,天水所在隴右地區(qū)(指地理上的而非行政區(qū)域上的)曾經(jīng)經(jīng)歷了一個漫長的地質(zhì)構(gòu)造變化時期。大約在距今一億年前,由于印度洋板塊和歐亞大陸板塊相碰撞,古地中海逐漸消失,原來低洼的青藏高原開始抬升,秦嶺海槽也慢慢上升,于是形成陸地,秦嶺山脈也相伴出現(xiàn)。那時候,今陜、甘、川三角地區(qū)氣候炎熱,生活著大量熱帶動物群,如恐龍、鳥類和魚類等。后來青藏高原、秦嶺山脈繼續(xù)升高,阻擋了印度洋暖濕氣流,從此這里便變得寒冷干燥起來,大量喜熱的動物被迫南遷。大約距今200萬年到10萬年的時候,由于氣候干燥寒冷,北面極地的大風(fēng)夾帶著沙土,年復(fù)一年吹來,當(dāng)風(fēng)力、風(fēng)速減弱時,沙塵便降落下來,于是形成了黃土高原。

舊石器時代晚期,根據(jù)植物孢粉分析,整個黃土高原地帶較為濕冷,因此比較喜暖的動物種類在天水已不復(fù)存在,而這樣的生態(tài)環(huán)境又十分適宜許多喜冷的動物生存,當(dāng)然也為古人類的生存發(fā)展提供了良好的條件。這一時期的人類喜歡生活在森林與草原的過渡地帶和附近河湖眾多的地方。這樣,人們既能就近取水,也可在河中捕獲魚、蚌、蛙、蝦之類,還可在草原上、森林中捕獵野獸,采集野果,撿拾柴禾。天水所在的隴右地區(qū)自然環(huán)境非常適宜于人類生存,所以在舊石器時代晚期天水就有人類生活的蹤跡。被學(xué)界稱為“武山人”的人類頭骨化石,就出土于武山縣鴛鴦鎮(zhèn)遺址。

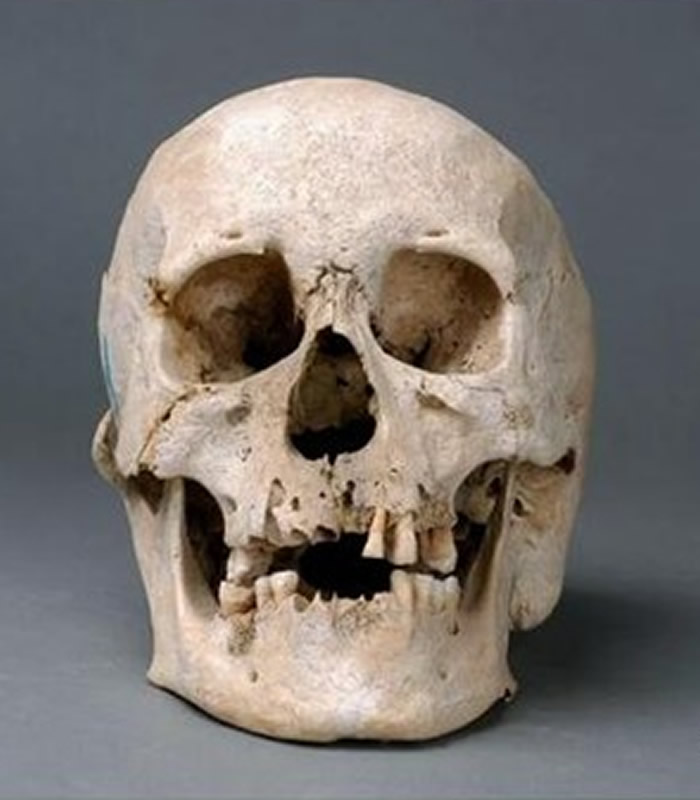

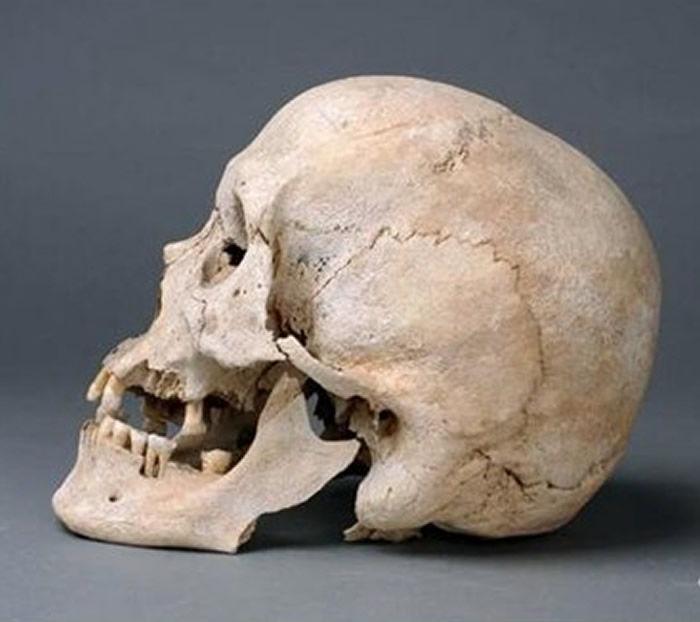

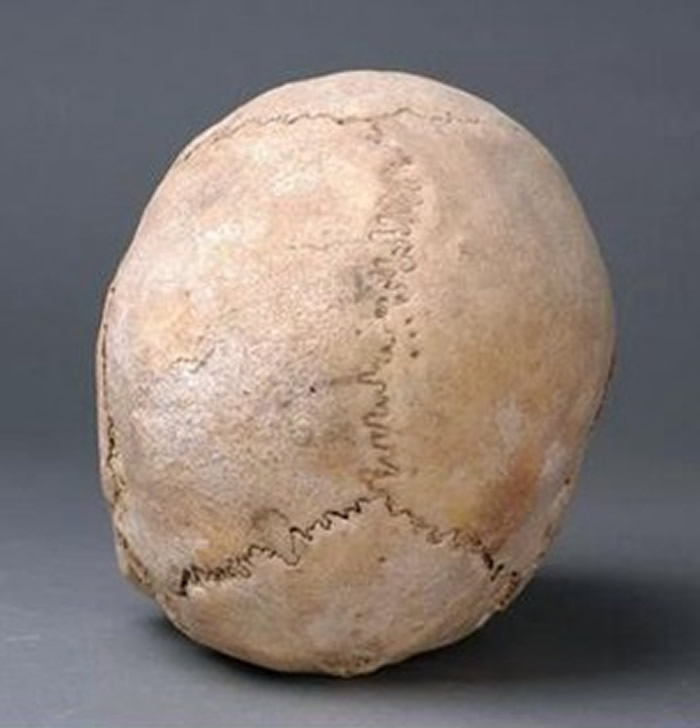

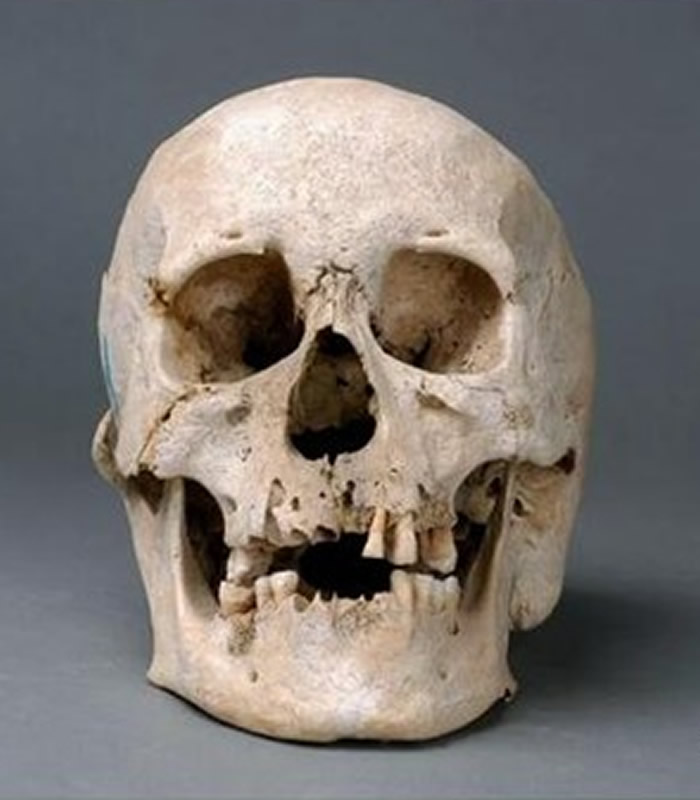

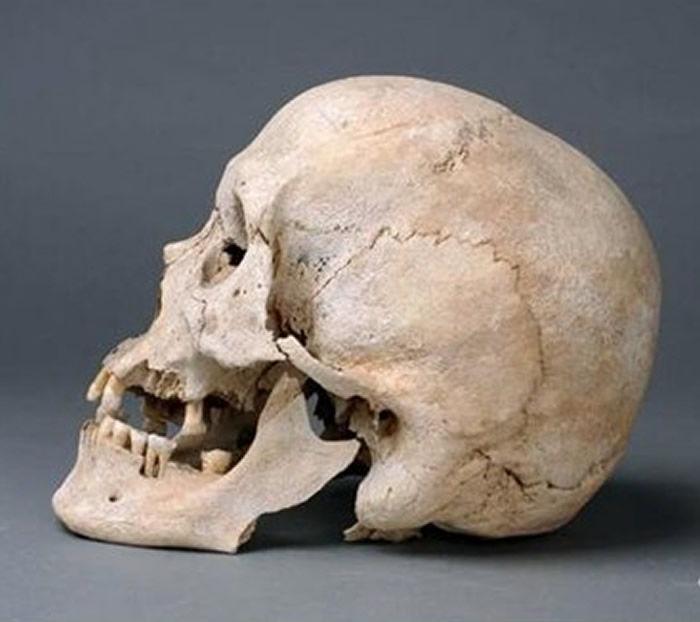

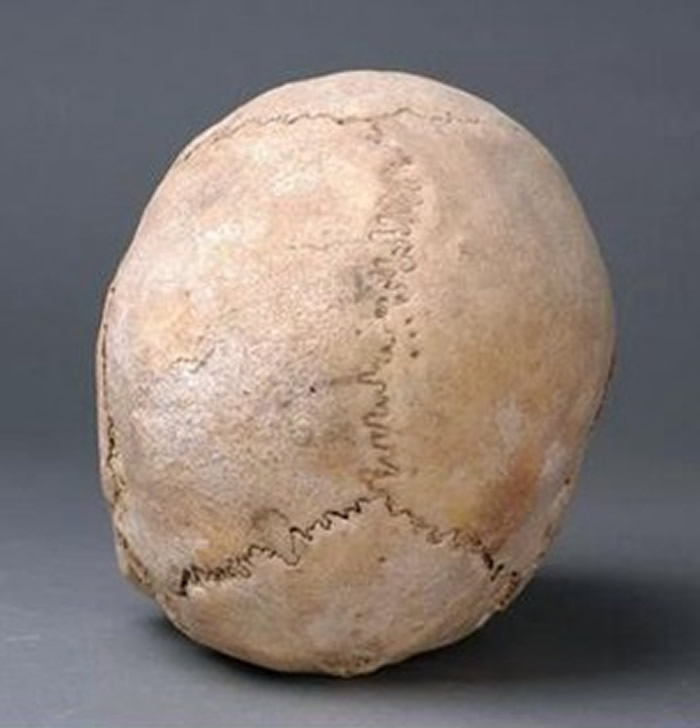

鴛鴦鎮(zhèn)遺址坐落在茍家山狼叫屲南面山坡上,總面積約35萬平方米。1984年夏天,核工業(yè)部某地質(zhì)隊(duì)的地質(zhì)工作者在此處勘測地質(zhì)土層時,發(fā)現(xiàn)了一個拋落在田野的頭蓋骨化石,包括基本完整的額骨、頂骨及一小部分顳骨,屬一男性青年個體。依據(jù)測得的幾組數(shù)據(jù),經(jīng)對比研究,知其體質(zhì)形態(tài)與廣西柳江人、廣東馬壩人較為接近,而和北京山頂洞人較為疏遠(yuǎn)。碳十四年代測定,這一頭蓋骨化石絕對年代為距今38400±500年,相當(dāng)于晚更新世中期。也就是說,“武山人”比山頂洞人要早約兩萬年,它是目前甘肅境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的年代最早的古人類化石,代表著比山頂洞人原始的早期蒙古人種類型。

1987年,文物工作者在距前一個頭骨化石1.2米處又發(fā)現(xiàn)了一個頭骨化石和一件肋骨化石。這具化石石化程度較好,較為完整。根據(jù)外部形態(tài),專家確定這個頭骨化石為女性,與之伴出的有石球、尖狀器等舊石器。女性頭骨化石經(jīng)碳十四檢測,年代亦為3.8萬年。

兩次在同一地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)人頭骨及石器,這說明古人類曾在這一帶長期活動過。“武山人”頭骨化石的發(fā)掘,為黃河流域遠(yuǎn)古文明史提供了新的物證,也為研究渭河流域人類的進(jìn)化、繁衍開辟了廣闊的空間。

舊石器時代后期的石器制作較前期有較大進(jìn)步。也使用交互打擊法,可以制造出多種形式的刃背,尤其是一些小型刮削器,加工已趨精致。主要石器類型有尖狀器、砍斫(zhuó)器、刮削器、雕刻器和石球。后兩種器型出現(xiàn)在舊石器時代晚期的遺存中,是石器制作工藝有了顯著提高之后的產(chǎn)品。

舊石器時代中、晚期,隨著人類制作、使用石器技術(shù)的提高和人類智慧的發(fā)展以及群體協(xié)作能力的增強(qiáng),狩獵業(yè)的地位越來越重要,肉食在人類食物中所占的比重也隨之增大。這一時期出土的屬舊石器時代中、晚期的各種形制的刮削器就是用來解剖動物、刮皮切肉的;而砍斫器和石球,則是獵取、擊殺動物的工具。特別是石球,是舊石器時代中、晚期新出現(xiàn)的器類。

從武山鴛鴦鎮(zhèn)舊石器時代晚期遺址出土的“武山人”頭骨化石和伴出的石球、尖狀器等生產(chǎn)工具可以看出,武山人已經(jīng)積累了比較豐富的生活經(jīng)驗(yàn),他們懂得了動物、植物巖石、水的自然屬性和經(jīng)濟(jì)價值,根據(jù)動物的繁衍規(guī)律和生棲環(huán)境,當(dāng)時人類使用的工具已由早期比較粗笨的大石器改進(jìn)為便于使用的細(xì)石器,并且發(fā)明了制作精細(xì)的邊刃石片和投擲梭標(biāo)、石球,發(fā)明了具有穿透能力的尖狀器。直徑較大的石球,可能用手臂直接投向狩獵對象;較小的石球,則可能與繩索配合使用。兜置石球以旋甩方式投擲的工具稱作“飛石索”,現(xiàn)在世界上一些民族還在使用這種狩獵器具。熟練的飛石投擲,可以有效殺傷遠(yuǎn)距離的動物。

更新世時期,天水的生態(tài)環(huán)境以稀樹草原和灌叢草原為基本景觀,棲息著許多食草動物,它們是先民狩獵的主要對象。天水境內(nèi)舊石器時代晚期石器中,刮削器占絕對優(yōu)勢,那是經(jīng)常、大量割剝獸體的實(shí)際需要所導(dǎo)致的,由此可見當(dāng)時狩獵經(jīng)濟(jì)在社會生活中占有重要地位。舊石器時代晚期的天水社會經(jīng)濟(jì),是以狩獵為主、兼營采摘的復(fù)合經(jīng)濟(jì),也有捕撈業(yè),這反映出原始先民經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域日益拓寬,食物來源也日益豐富,社會生產(chǎn)力和人們的生活質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高。

學(xué)會用火是人類進(jìn)化歷程中的一大飛躍。“鉆木取火應(yīng)該后于從森林里帶出來的天然的雷火”。火使原始先民告別了“茹毛飲血”的時代,也使得入夜一片黑暗的歲月一去不復(fù)返,火給他們帶來了光明,同時也可以取暖和驅(qū)趕野獸。更重要的是,用火可以燒制熟食。充足的肉食來源,再輔以燒烤的食用方式,大大提高了食品質(zhì)量,縮短了消化過程,提供了更多營養(yǎng),這對于人類體質(zhì)的增強(qiáng)和大腦的發(fā)育,都具有至關(guān)重要的作用。天水雖然還未發(fā)現(xiàn)舊石器時代原始先民用火的直接證據(jù),但與武山鴛鴦鎮(zhèn)遺址同一時期的寧夏水洞溝遺址,卻發(fā)現(xiàn)了黑色的灰燼,其中還夾雜有獸類碎骨化石和人工打制的石塊。說明人類這一時期已經(jīng)廣泛用火燒制熟食和防御猛獸的侵襲了。

舊石器時代晚期,天水境內(nèi)原始先民的居處多選擇在河岸階地,這可能有兩方面的原因:一是塬上的生態(tài)環(huán)境發(fā)生了變異;二是由于生產(chǎn)力水平有所提高,營造半地穴居處不再是十分困難的事。先民選擇階梯居處非常聰明,他們喜歡選在山大溝深的河流上游。無論舊石器時代的武山鴛鴦鎮(zhèn)遺址,還是新石器時代早期的秦安大地灣遺址,都能夠看出原始先民選擇居地的良苦用心。

隨著血緣家族的不斷繁衍、裂變,血緣關(guān)系親近、活動地域相鄰的家族,由于在生存斗爭中經(jīng)常合作,而逐漸連結(jié)演變形成氏族。在這個演變過程中,婚姻關(guān)系發(fā)展為族外群婚。一個母系氏族有一個共同的女祖先。由于氏族成員只能確認(rèn)各自的生母,所以成年婦女都一代一代地成為確定本氏族班輩的主體。成年的男子則分散到其它氏族,尋求配偶,實(shí)行群婚。這種婚姻制度排除了同胞兄弟姊妹間的性關(guān)系,有利于后代的發(fā)育和人口的繁衍,無論從人類體質(zhì)進(jìn)化還是從社會結(jié)構(gòu)升級的角度說,都具有劃時代的意義。

氏族社會分母系和父系前后銜接的兩個發(fā)展階段。在族外群婚的制度下,人們?nèi)匀弧爸恢淠福恢涓浮薄J献迨怯蓩D女經(jīng)營管理的,世系是按女性血統(tǒng)傳遞的,成年男子都是外氏族人;另一方面,當(dāng)時生產(chǎn)力低下,穩(wěn)定的食物來源主要依賴于婦女所從事的采集業(yè)。上述兩重因素決定了婦女在群體中處于主導(dǎo)和受尊敬的地位。所以,族外群婚體制下的社會形態(tài)是母系氏族公社。

綜上所述,天水境內(nèi)的原始先民在經(jīng)歷了血緣家族向氏族公社的過渡期之后,到舊石器時代晚期已進(jìn)入新人階段,母系氏族社會已初步形成。那時候的“武山人”和所有其他部落的人一樣,都過著共同勞動,共同享受,沒有剝削,沒有私人財(cái)產(chǎn)的“原始共產(chǎn)社會”生活。