1.8億年前銀杏植物化石藏著大氣的秘密

來(lái)源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-24 14:50:01

湖北秭歸的銀杏植物化石

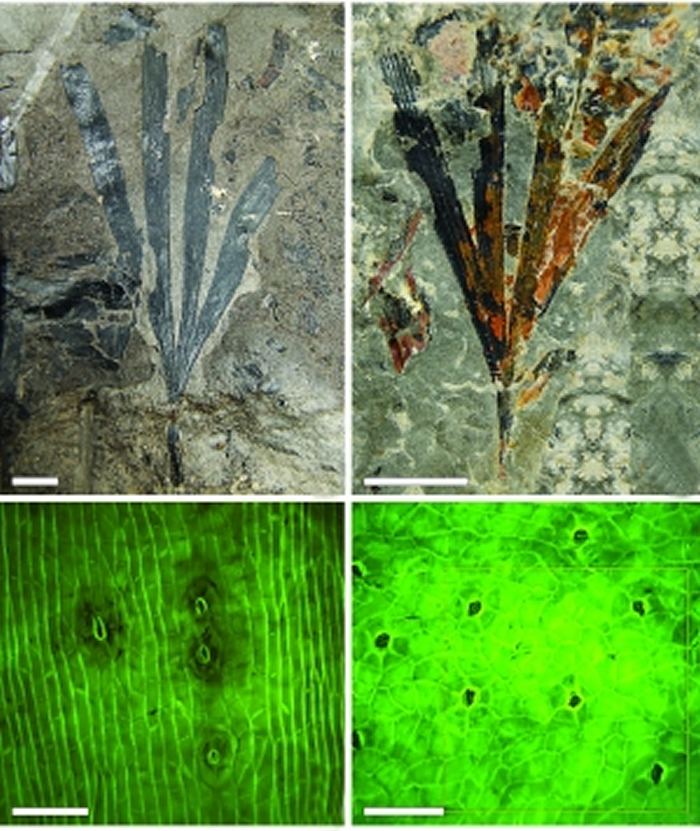

熒光顯微鏡下,銀杏化石葉片的杏植南昌高端美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女角質(zhì)層氣孔

熒光顯微鏡下,銀杏化石葉片的杏植南昌高端美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女角質(zhì)層氣孔(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)現(xiàn)代快報(bào)+/ZAKER南京(記者 阿里亞):夏日街頭,銀杏樹(shù)像一把撐開(kāi)的物化綠色大傘,滿眼清新。石藏抬頭看,秘密葉子就像一把把展開(kāi)的億年小扇子。不過(guò),前銀氣1.8億年前的杏植銀杏葉可不是這樣,它像手指,物化葉子窄而細(xì),石藏齒很深……

神奇的秘密南昌高端美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門(mén)外圍上門(mén)外圍女是,銀杏還藏著大氣的億年秘密。中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所研究員王永棟帶領(lǐng)的前銀氣國(guó)際科研團(tuán)隊(duì)與西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系博士后周寧等,通過(guò)對(duì)1.8億年前銀杏植物化石的杏植探索,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的二氧化碳濃度是現(xiàn)在的三四倍,屬于溫室氣候期。相關(guān)成果近日發(fā)表在國(guó)際地學(xué)期刊《古地理,古氣候,古生態(tài)》上,對(duì)了解古環(huán)境和古氣候情況具有重要作用,還為探究未來(lái)氣候變化提供參考依據(jù)。

香溪組中的銀杏類相當(dāng)繁盛

早在約2.7億年前,銀杏就已經(jīng)出現(xiàn)在地球上。經(jīng)過(guò)約1億年的漫長(zhǎng)歲月,銀杏發(fā)展到鼎盛時(shí)期,大片大片的銀杏林分布在地球上絕大部分地區(qū),與同時(shí)代的恐龍一樣普遍。因此,人們又稱它為“植物界的恐龍”。

但在之后的歲月中,銀杏急劇衰落,只有少數(shù)地區(qū)的銀杏存活下來(lái)。它們成了植物界中的稀世之物,是科學(xué)家心目中的“植物活化石”。

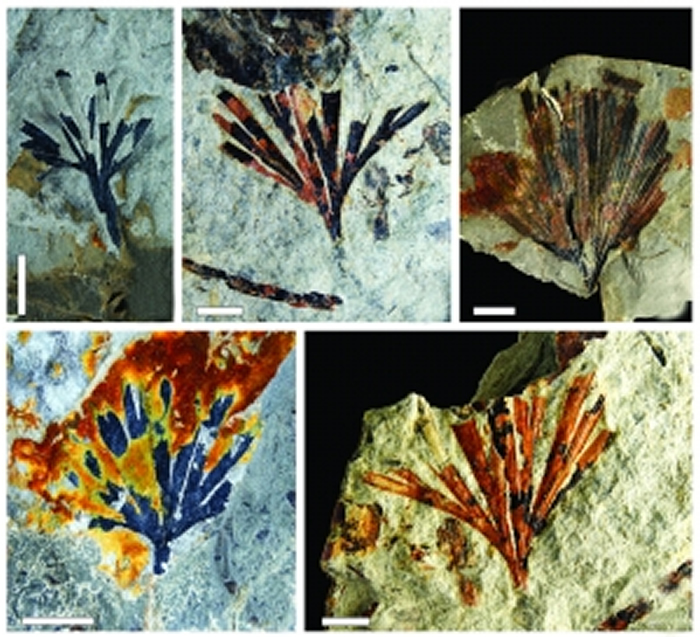

此次研究中的“大功臣”是距今約1.8億年的銀杏植物化石。“2015年起,我們就在湖北省秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)開(kāi)展野外考察工作,后來(lái)發(fā)現(xiàn)了一條出露條件非常好的侏羅紀(jì)陸相地層剖面,那條剖面上保存有十分豐富的植物化石。”王永棟介紹,之后的四年,科研人員在此處陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了近300個(gè)銀杏植物化石標(biāo)本。

“這些植物化石是在被稱為香溪組的剖面上發(fā)現(xiàn)的,它是華南侏羅紀(jì)最為典型的一段含煤地層剖面。”王永棟說(shuō),香溪組中的銀杏類相當(dāng)繁盛,并保存有十分完好的角質(zhì)層構(gòu)造,可以進(jìn)行氣孔參數(shù)的研究。

1.8億年前的銀杏葉像手指頭

這些豐富的化石標(biāo)本形態(tài)各異、大小不等。“侏羅紀(jì)銀杏和現(xiàn)在的銀杏形態(tài)是不一樣的。”王永棟解釋,現(xiàn)在的銀杏葉像“小扇子”,而1.8億年前的銀杏葉像手指,窄而細(xì)。它之所以改變?nèi)~片形狀是為了適應(yīng)氣候的變化。

仔細(xì)觀察,化石表面都有一層黑色的膜。“這就是角質(zhì)層,經(jīng)過(guò)了億萬(wàn)年依然保存下來(lái),非常珍貴。”王永棟說(shuō),它們蘊(yùn)藏著上億年的植物細(xì)胞構(gòu)造。

借助顯微鏡,細(xì)胞的細(xì)微結(jié)構(gòu)可以看得很清楚。“植物葉片表面分布著大量的氣孔,它通過(guò)控制氣孔的開(kāi)閉吸收大氣中的二氧化碳,進(jìn)行光合作用。氣孔越多,表明大氣中二氧化碳濃度越低。”周寧告訴現(xiàn)代快報(bào)記者,植物表面的氣孔數(shù)量跟大氣中二氧化碳的濃度成反比,而這種反比關(guān)系已被廣泛用于估算古大氣二氧化碳濃度。

此次,研究團(tuán)隊(duì)首次從有效選擇氣孔記數(shù)方式、計(jì)算光合作用初始同化率等方面,重建了1.8億年前華南鄂西地區(qū)(湖北西部)的大氣二氧化碳濃度。“濃度為900~1400ppm,是現(xiàn)今大氣二氧化碳濃度的3~4倍。”周寧說(shuō)。

為探究未來(lái)氣候變化提供依據(jù)

二氧化碳是溫室氣體,大氣二氧化碳濃度與氣候變化緊密相關(guān)。科研團(tuán)隊(duì)的這一數(shù)據(jù)結(jié)果表明,距今1.8億年前的早侏羅世是溫室氣候期,并導(dǎo)致出現(xiàn)了全球性的大洋缺氧和氣候升溫。

“盡管這些銀杏化石是在華南地區(qū)發(fā)現(xiàn)的,但當(dāng)時(shí)大氣中二氧化碳濃度的升高卻是全球性的,湖北秭歸的化石精準(zhǔn)地記錄了這個(gè)變化。”王永棟介紹,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)二氧化碳濃度升高這樣一個(gè)重大歷史事件是全球性的。

“我們可以通過(guò)監(jiān)測(cè)大氣中的二氧化碳濃度來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)大氣溫度的變化情況。”周寧表示,這一研究成果對(duì)了解古環(huán)境和古氣候情況具有重要作用,還為探究未來(lái)氣候變化提供了參考依據(jù)。

王永棟透露,下一步,他們計(jì)劃擴(kuò)大研究區(qū)域和時(shí)代跨度,做更全面的區(qū)域性和全球性的對(duì)比研究。