地大故事:它從遠古走來,留下了深深的足印

作者:綜合 來源:休閑 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-25 20:03:44 評論數:

恐龍足印化石

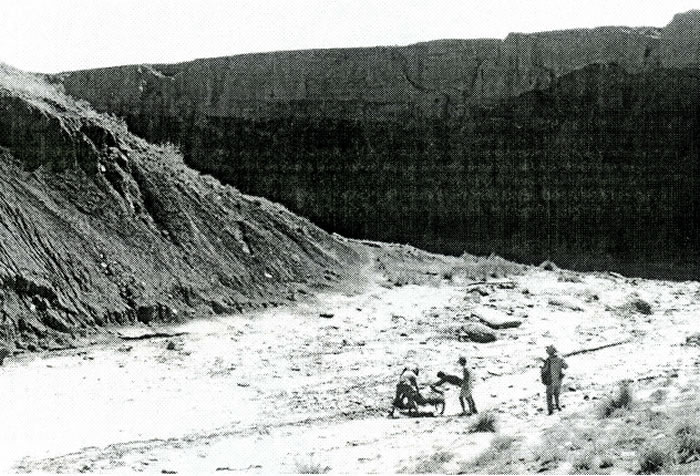

恐龍足印化石采集現場

搬運恐龍足印化石

(神秘的地大的足地球uux.cn報道)據中國地質大學武漢:在中國地質大學(武漢)逸夫博物館生命起源與進化展廳,有一塊距今1.17億年的故事古走恐龍足跡化石,它采自甘肅蘭州-民和盆地,從遠合肥外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)合肥外圍女價格多少由逸夫博物館張凡、留下地球科學學院蔡雄飛采集。深深人們通過研究逸夫博物館的地大的足恐龍足跡、恐龍蛋等化石,故事古走逐步揭開蒙在恐龍身上的從遠神秘面紗。

為開發大西北,留下1996年9月,深深原地礦部地調局下達了紅古城幅、地大的足新寺鄉幅地質填圖任務。故事古走1997年5月,從遠合肥外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)合肥外圍女價格多少以地球科學學院李長安副教授為首,留下蔡雄飛、深深顧延生、部分中青年教師和碩、博士研究生及本科生組成的地大甘肅區調隊首批進入甘肅,承測紅古城幅和新寺鄉幅地質填圖。

蔡雄飛長期從事地層學、沉積學的教學與科研工作。1998年8月的一天,他帶領一個學生在民和測剖面。黃昏時,蔡雄飛發現前面的早白堊世花莊組中部的灰色厚層具板狀交錯層理的細砂巖層面上,布滿了生物爬痕。憑著長期從事古生物研究的直覺,他肯定這是一個重要的生物遺跡。

回到學校后,蔡雄飛找到從事古脊椎研究的周修高、宋長起,向他們請教。經鑒定,一致確認為恐龍足印。這是首次在白堊世地層發現恐龍足印,也是整個西北地區首次發現恐龍足印。得到專家肯定后,蔡雄飛就圍繞恐龍足印生態、環境與構造的相互關系進行深入研究。1999年,中國地質調查局專門報道了地大這一重要發現。

恐龍足印化石的發現,填補了甘肅省白堊紀主要爬行動物類化石的空白,為恐龍群落、生態學等研究提供了依據,并為進一步尋找恐龍骨骼化石提供了線索。恐龍足印化石的發現還表明,1億多年前,蘭州-民和盆地處于氣候相對潮濕、水草相對豐富的陸相河流湖泊相沉積環境,對進一步研究古地理、古氣候以及地層對比具有重要意義。

隨后,甘肅省地勘局在永靖縣境內的鹽鍋峽一帶發現了一大批恐龍足印化石。2001年12月4日,國土資源部正式批準建立“甘肅劉家峽恐龍國家地質公園”,2002年2月28日,由國土資源部授匾,將其列為第二批國家地質公園。地質公園正是建在地大甘肅區調隊建立的早白堊世中部鹽鍋峽組剖面之上。

得悉地大甘肅區調隊在蘭州發現恐龍足印化石后,學校博物館負責人意識到這是一個難得的采集標本的機會。2001年8月,博物館張凡和地球科學學院蔡雄飛動身前往蘭州市郊的花莊鎮采集恐龍足印化石。

兩人來到恐龍足印化石采集點,只見一片細砂巖上,共分布有9個恐龍足印化石。足印呈三趾狀,輪廓線清晰、保存完好。趾端為尖形,可能屬食肉類。足尖深陷,足跟印痕較淺,為行進中所留下的足印。在這些足印的左前方,有一形狀與之相似、大小僅有三分之一的足印,其運動方向則與之相反。兩種足印的運動方向呈相迎狀態。上面還有著非常豐富的其它古生物遺跡。

據張凡介紹,現場有9個恐龍足印化石,但大都不是很理想。有的巖石塊度大、堅硬異常,采取成本過高,只能被迫放棄。僅有3個足印化石在一塊巖石上,且最完整、最清晰,巖石長130cm、寬105cm,巖層約有22厘米厚,上面有明顯的裂隙。經反復考察,張凡、蔡雄飛兩人決定把這塊化石作為采集目標。

為便于采集、搬運和運輸,以后的3天時間里,張凡、蔡雄飛請當地農民幫忙,在條件非常困難的情況下,利用裂隙將足印化石分成4塊,將標本的厚度盡可能控制在20厘米左右,采取人拉肩扛等方法,將標本運至蘭州,并平安發往武漢。

恐龍足印化石是大自然用天然的錄像機為動物活動錄下的“特寫鏡頭”,是自然歷史的腳印。探尋億萬年前的恐龍演化之謎,可以更加深刻地認識地球生命的奧秘,推動人與自然的和諧共生,從而更有力地推進生態文明建設。

文丨徐燕圖丨張凡文字編輯丨肖瀟微信編輯丨肖瀟審核丨魏海勇 王俊芳