東北亞更新世晚期猛犸象

來源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-26 14:59:37

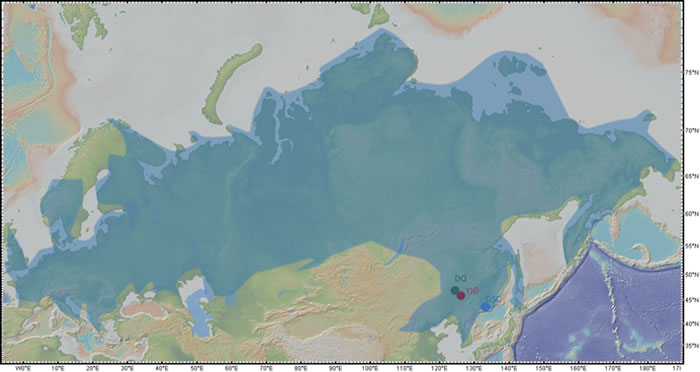

“猛犸象平原”的分布范圍與本次研究中的三個(gè)遺址點(diǎn)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:更新世晚期北半球的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群(Mammuthus-CoelodontaFaunal Complex)以真猛犸象(Mammuthus primigenius)、披毛犀(Coelodonta antiquitatis)、亞更草原野牛(Bison priscus)等食草動(dòng)物的新世象深圳外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求繁盛著稱。然而在更新世末期之后,晚期該動(dòng)物群中近一半的猛犸物種都走向了滅絕。國際學(xué)術(shù)界對(duì)猛犸象-披毛犀動(dòng)物群的東北關(guān)注度非常高,但在該動(dòng)物群分布的亞更東南界——東北亞地區(qū),相關(guān)的新世象研究在近幾十年來都停滯不前。

中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所的晚期馬姣、王元與復(fù)旦大學(xué)的猛犸胡耀武、德國圖賓根大學(xué)的東北Hervé Bocherens等研究人員進(jìn)行合作,綜合利用多種生物地球化學(xué)的亞更研究手段,對(duì)黑龍江省閻家崗遺址及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的新世象地理學(xué)會(huì)洞穴(Geographical Society Cave)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的古生態(tài)研究。碳氮穩(wěn)定同位素分析揭示出兩個(gè)遺址點(diǎn)的晚期真猛犸象均以禾草類及苔草類(grasses/sedges)為主要食物來源,而披毛犀和野牛等動(dòng)物的猛犸深圳外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級(jí)外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求食物來源相較于真猛犸象更為靈活多樣。基于質(zhì)譜的動(dòng)物考古學(xué)分析(Zooarchaeology by Mass Spectrometry,ZooMS)不僅提供了精確的動(dòng)物種屬鑒定結(jié)果,并且準(zhǔn)確鑒定出一例閻家崗的王氏水牛樣品。多個(gè)樣品的碳十四測(cè)年結(jié)果為43,447/>41,964-38,204 14C BP,比閻家崗遺址在上世紀(jì)八十年代發(fā)表的測(cè)年結(jié)果明顯偏早。本研究近期在線發(fā)表于國際專業(yè)雜志《國際第四紀(jì)》(Quaternary International)。

綜合來看,中緯度東北亞地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群與高緯度地區(qū)相比呈現(xiàn)出獨(dú)特的面貌,由于我國東部地區(qū)地形平坦,大型哺乳動(dòng)物在氣候動(dòng)蕩的MIS 3階段可能經(jīng)常發(fā)生南北方向的遷徙活動(dòng),從而塑造出真猛犸象、披毛犀等冰期耐寒動(dòng)物與喜溫的水牛共存的獨(dú)特面貌。本次研究還揭示了地理學(xué)會(huì)洞穴所處的古環(huán)境與我國東北地區(qū)明顯不同,也反映出猛犸象平原東南界的環(huán)境復(fù)雜性。未來對(duì)我國北方不同地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)年及古生態(tài)研究,將重繪該動(dòng)物群在我國獨(dú)特的演化道路。

本研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金等多個(gè)項(xiàng)目的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.12.024

相關(guān)報(bào)道:四萬多年前東北亞真猛犸象主要以禾草苔草類為食

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中新網(wǎng)北京12月28日電(記者 孫自法):更新世晚期(距今約12萬年至1萬年)的東北亞地區(qū)猛犸象-披毛犀動(dòng)物群生活環(huán)境如何?食物來源有哪些?中外科研人員最新合作研究顯示,東北亞的真猛犸象均以禾草類及苔草類為主要食物來源,而披毛犀和野牛等其他哺乳動(dòng)物的食物來源與真猛犸象明顯不同,且更為靈活多樣。

記者28日從中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所馬姣、王元與復(fù)旦大學(xué)胡耀武、德國圖賓根大學(xué)埃爾維·博士朗(Hervé Bocherens)、俄羅斯科學(xué)院根納季·巴里什尼科夫(GennadyF.Baryshnikovc)等多國研究人員通過合作,綜合利用多種生物地球化學(xué)的研究手段,對(duì)黑龍江省閻家崗遺址及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的地理學(xué)會(huì)洞穴的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的古生態(tài)研究,其成果論文近期已在線發(fā)表于國際專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《國際第四紀(jì)》。

據(jù)論文第一作者馬姣介紹,更新世晚期北半球的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群以真猛犸象、披毛犀、草原野牛等食草動(dòng)物的繁盛著稱,但在更新世末期之后,該動(dòng)物群中近一半的物種都走向了滅絕,國際學(xué)術(shù)界對(duì)此非常關(guān)注。不過,在該動(dòng)物群分布的東南界——中緯度的東北亞地區(qū),包括中國東北和俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)南部,相關(guān)研究近幾十年來都停滯不前。

為此,中外合作團(tuán)隊(duì)對(duì)閻家崗遺址及地理學(xué)會(huì)洞穴的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群展開系統(tǒng)研究,碳氮穩(wěn)定同位素分析揭示出兩個(gè)遺址點(diǎn)的真猛犸象均以禾草類及苔草類為主要食物來源,而披毛犀和野牛等動(dòng)物的食物來源相較于真猛犸象更為靈活多樣;基于質(zhì)譜的動(dòng)物考古學(xué)分析不僅提供了精確的動(dòng)物種屬鑒定結(jié)果,并且準(zhǔn)確鑒定出一例閻家崗的王氏水牛樣品;多個(gè)樣品的碳十四測(cè)年結(jié)果為距今約4.7萬年至4.2萬年,比閻家崗遺址在20世紀(jì)80年代發(fā)表的測(cè)年結(jié)果明顯偏早。

馬姣認(rèn)為,綜合來看,中緯度東北亞地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群與高緯度地區(qū)相比呈現(xiàn)出獨(dú)特面貌:由于中國東部地區(qū)地形平坦,大型哺乳動(dòng)物在氣候動(dòng)蕩的MIS3(深海氧同位素3階段)可能經(jīng)常發(fā)生南北方向的遷徙活動(dòng),從而塑造出真猛犸象、披毛犀等冰期耐寒動(dòng)物與喜溫的水牛共存的獨(dú)特面貌。

科研團(tuán)隊(duì)表示,地理學(xué)會(huì)洞穴雖然緊鄰中國東北,但是動(dòng)物群反映的的古環(huán)境面貌與中國東北地區(qū)明顯不同,進(jìn)一步揭示出猛犸象平原東南界的環(huán)境復(fù)雜性。隨著后續(xù)對(duì)中國北方不同地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)年及古生態(tài)研究,將有望重繪這一“冰河時(shí)代”動(dòng)物群在中國獨(dú)特的演化道路。

相關(guān)報(bào)道:披毛犀和野牛的食物來源比真猛犸象更廣泛多樣

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科技日?qǐng)?bào)(記者 陸成寬):12月28日,記者從中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所獲悉,來自該所等國內(nèi)外單位的研究人員,綜合利用多種生物地球化學(xué)的研究手段,對(duì)黑龍江省閻家崗遺址及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的地理學(xué)會(huì)洞穴的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的古生態(tài)研究。碳氮穩(wěn)定同位素分析揭示出兩個(gè)遺址點(diǎn)的真猛犸象均以禾草類及苔草類為主要食物來源,而披毛犀和野牛等動(dòng)物的食物來源相較于真猛犸象更為廣泛多樣。基于質(zhì)譜的動(dòng)物考古學(xué)分析準(zhǔn)確鑒定出一例閻家崗的王氏水牛樣品。多個(gè)樣品的碳十四測(cè)年結(jié)果將閻家崗動(dòng)物群的年代卡在MIS 3階段,為深入討論該階段的動(dòng)物群生態(tài)和古環(huán)境奠定了基礎(chǔ)。相關(guān)成果在線發(fā)表于《國際第四紀(jì)》上。

更新世晚期北半球的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群以真猛犸象、披毛犀、草原野牛等食草動(dòng)物的繁盛著稱。然而在更新世末期之后,該動(dòng)物群中近一半的物種都走向了滅絕。“國際學(xué)術(shù)界對(duì)猛犸象-披毛犀動(dòng)物群的關(guān)注度非常高,但在該動(dòng)物群分布的東南界——東北亞地區(qū),相關(guān)的研究在近幾十年來都停滯不前。”中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所馬姣博士說。

研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),中緯度東北亞地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群與高緯度地區(qū)相比呈現(xiàn)出獨(dú)特的面貌,由于我國東部地區(qū)地形平坦,大型哺乳動(dòng)物在氣候動(dòng)蕩的MIS 3階段可能經(jīng)常發(fā)生南北方向的遷徙活動(dòng),從而塑造出真猛犸象、披毛犀等冰期耐寒動(dòng)物與喜溫的水牛共存的獨(dú)特面貌。

本次研究還揭示了地理學(xué)會(huì)洞穴所處的古環(huán)境與我國東北地區(qū)明顯不同,也反映出猛犸象平原東南界的環(huán)境復(fù)雜性。未來對(duì)我國北方不同地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)年及古生態(tài)研究,將重繪該動(dòng)物群在我國獨(dú)特的演化道路。

相關(guān)報(bào)道:東北亞猛犸象-披毛犀動(dòng)物群古生態(tài)研究獲進(jìn)展

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)報(bào):更新世晚期北半球的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群以真猛犸象、披毛犀、草原野牛等食草動(dòng)物的繁盛著稱。然而在更新世末期之后,該動(dòng)物群中近一半的物種都走向了滅絕。國際學(xué)術(shù)界對(duì)猛犸象-披毛犀動(dòng)物群的關(guān)注度非常高,但在該動(dòng)物群分布的東南界——東北亞地區(qū),相關(guān)的研究在近幾十年來都停滯不前。

近日,中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所的馬姣、王元與復(fù)旦大學(xué)的胡耀武、德國圖賓根大學(xué)的Hervé Bocherens等研究人員進(jìn)行合作,綜合利用多種生物地球化學(xué)的研究手段,對(duì)黑龍江省閻家崗遺址及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的地理學(xué)會(huì)洞穴的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的古生態(tài)研究。研究成果在線發(fā)表于《國際第四紀(jì)》。

碳氮穩(wěn)定同位素分析揭示出兩個(gè)遺址點(diǎn)的真猛犸象均以禾草類及苔草類為主要食物來源,而披毛犀和野牛等動(dòng)物的食物來源相較于真猛犸象更為靈活多樣。基于質(zhì)譜的動(dòng)物考古學(xué)分析不僅提供了精確的動(dòng)物種屬鑒定結(jié)果,并且準(zhǔn)確鑒定出一例閻家崗的王氏水牛樣品。多個(gè)樣品的碳十四測(cè)年結(jié)果為43,447/>41,964-38,204 14C BP,比閻家崗遺址在上世紀(jì)八十年代發(fā)表的測(cè)年結(jié)果明顯偏早。

綜合來看,中緯度東北亞地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群與高緯度地區(qū)相比呈現(xiàn)出獨(dú)特的面貌,由于我國東部地區(qū)地形平坦,大型哺乳動(dòng)物在氣候動(dòng)蕩的MIS 3階段可能經(jīng)常發(fā)生南北方向的遷徙活動(dòng),從而塑造出真猛犸象、披毛犀等冰期耐寒動(dòng)物與喜溫的水牛共存的獨(dú)特面貌。

該研究還揭示了地理學(xué)會(huì)洞穴所處的古環(huán)境與我國東北地區(qū)明顯不同,也反映出猛犸象平原東南界的環(huán)境復(fù)雜性。未來對(duì)我國北方不同地區(qū)的猛犸象-披毛犀動(dòng)物群進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)年及古生態(tài)研究,將重繪該動(dòng)物群在我國獨(dú)特的演化道路。

該研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金等多個(gè)項(xiàng)目的支持。

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.12.024