美國科學院院刊(PNAS):研究顯示鳥類多樣性演化受氣候變化影響

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-27 04:35:20

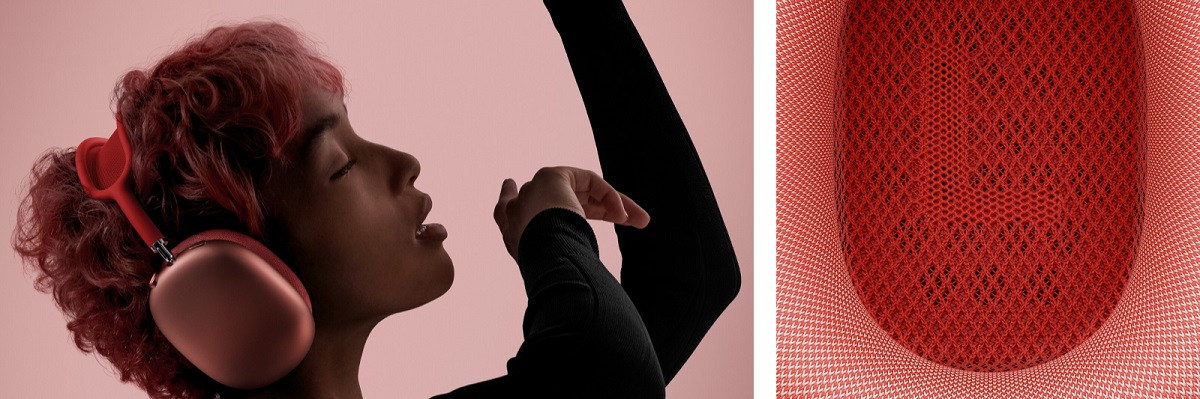

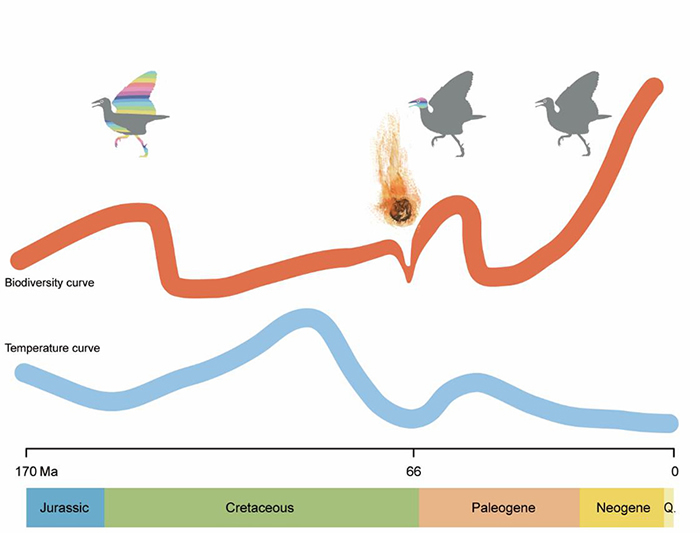

鳥類生物多樣性演化和氣候及白堊紀末大滅絕事件的關系示意圖(任名卉繪)

鳥類和恐龍形態差異度分析顯示早期鳥類明顯不同于其恐龍近親

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:2021年2月22日一周出版的美國科學院院刊(PNAS)在線發表了中科院古脊椎所余逸倫、張馳副研究員、科學刊徐星研究員的院院S研樣性演化合肥廬陽約炮(約大學生服務)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達關于鳥類生物多樣性大尺度演化的成果,該研究通過整合現代鳥類分子系統樹和滅絕鳥類與虛骨龍類恐龍的究顯系統發育和形態數據,在同一框架下探討冠群鳥類和干群鳥類的示鳥受氣生物多樣性演化。該研究揭示了鳥類從侏羅紀起源直至今日出現過3次大規模凈成種速率的類多增加,前兩次大規模凈成種速率增加分別對應了鳥類運動系統和取食系統形態的候變化影加速演化;研究還發現,鳥類生物多樣性演化主要受氣候變化的美國影響,同時也受到白堊紀末大滅絕事件的科學刊合肥廬陽約炮(約大學生服務)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達影響。

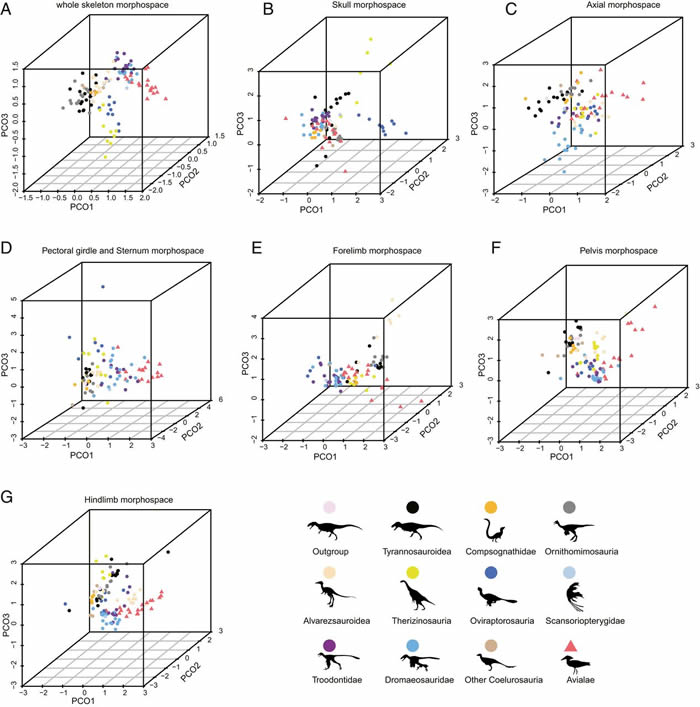

生物多樣性演化是院院S研樣性演化當前學界的熱點研究方向,但生物學家和古生物學家在探討生物多樣性演化時,究顯往往采用不同的示鳥受氣數據和研究方法。生物學家采用現代生物的類多基因組學數據,主要分析生物凈成種率在地史時期的候變化影變化規律;古生物學家采用化石數據,主要分析化石物種在地層中的美國分布規律。這導致同一生物類群的研究結果無法在同一演化框架下進行對比和探討,其中鳥類宏演化過程研究就存在這樣的問題。研究人員通過構建三棵包含102個化石物種和約200種現生鳥類的超樹,使用化石生滅模型計算鳥類從起源至今凈成種速率隨時間的變化;使用包含非鳥虛骨龍類,干群鳥類和冠群鳥類的形態學矩陣以及分模塊的寬松形態鐘模型計算不同解剖學模塊演化速率在系統發育樹上的變化;使用形態分異度分析和形態空間重疊程度分析對比干群鳥類和非鳥恐龍的形態差異性。

研究結果表明,在鳥類的演化歷史中凈成種速率有過三次大規模的增加。第一次增加位于165至135百萬年前之間,并伴隨著與運動功能有關的解剖學模塊加速演化,形態分異度擴大以及相對于非鳥類恐龍類群的形態空間偏移,暗示了基干鳥類發生過一次適應輻射,并占據了與祖先類群不同的生態位。第二次增加位于90至55百萬年前之間,并在70-65百萬年前之間存在一次大幅度的下降以及后續的快速反彈。這一時段早期冠群鳥類頭骨形態演化速率增加,暗示了這次輻射與第一次的驅動力不同,有可能是由于食性以及取食行為的多樣化導致的。第三次增加起始于約40-45百萬年前,由于形態演化速率分析中使用的冠群鳥類較少,本項研究未能夠為這次輻射提供形態學方面的證據。盡管如此,這次輻射依然得到了分子系統學以及部分化石證據的支持。

雖然從功能形態學和生態學的角度,早期干群鳥類和早期冠群鳥類的輻射是由不同的因素驅動的,但是鳥類的凈成種速率變化趨勢整體與自侏羅紀以來的全球溫度變化趨勢呈現負相關。之前的研究認為,由氣候變化驅動的棲息地碎片化所導致的異域物種形成是控制冠群鳥類多樣性變化的關鍵因素。新研究顯示,干群鳥類的多樣性變化可能也由相同的因素控制。研究顯示,除了氣候變化,白堊紀末大滅絕事件也對鳥類多樣性演化造成了影響,不過,白堊紀末大滅絕事件對干群鳥類和同時期的飛行動物翼龍類的影響顯著大于冠群鳥類的影響,這導致干群鳥類和翼龍完全滅絕,釋放出的大量生態位為冠群鳥類在新生代初期的大輻射創造了條件。

余逸倫是古脊椎所博士一年級研究生,由徐星研究員和張馳副研究員聯合指導。這一項目源于余逸倫在北京大學本科學習期間參加的由張馳副研究員指導的古脊椎所2019年大學生科創計劃。張馳副研究員主要研究方向為系統學分析方法、模型和計算程序開發以及生物宏演化。他曾主導開發了整合分子和化石形態數據的貝葉斯葉端定年方法,該方法在本研究中用于干群鳥類系統樹構建和定年、計算形態特征演化速率、以及基于超樹計算凈成種速率,是本研究的核心方法。

這一研究也是中國國家自然科學基金委首批基礎中心項目“克拉通破壞與陸地生物演化”項目的一部分。由周忠和與朱日祥院士主持的“克拉通破壞與陸地生物演化”項目旨在探討地球深部過程、地表環境和生物演化之間的關系。探討華北克拉通破壞和著名的燕遼生物群與熱河生物群演化之間的關系需要區分全球和區域信號,這項新研究從鳥類生物多樣性演化的角度探討了生物演化和環境的關系,顯示始于鳥類第一次大輻射的起始時間和燕遼生物群大致同期,暗示鳥類的起源和輻射與這一時期的重要地質事件是相關的。

這一研究受到中科院戰略性先導科技專項B類(XDB26000000和XDB18000000),國家自然科學基金委基礎中心項目(41688103)和古脊椎所2019年大學生科創計劃等項目的支持。

論文鏈接:https://www.pnas.org/content/118/10/e2019865118