朱氏克拉通鷙:長著恐龍頭骨和怪異身體的白堊紀鳥類

圖1: 朱氏克拉通鷙復原圖(趙闖繪制)

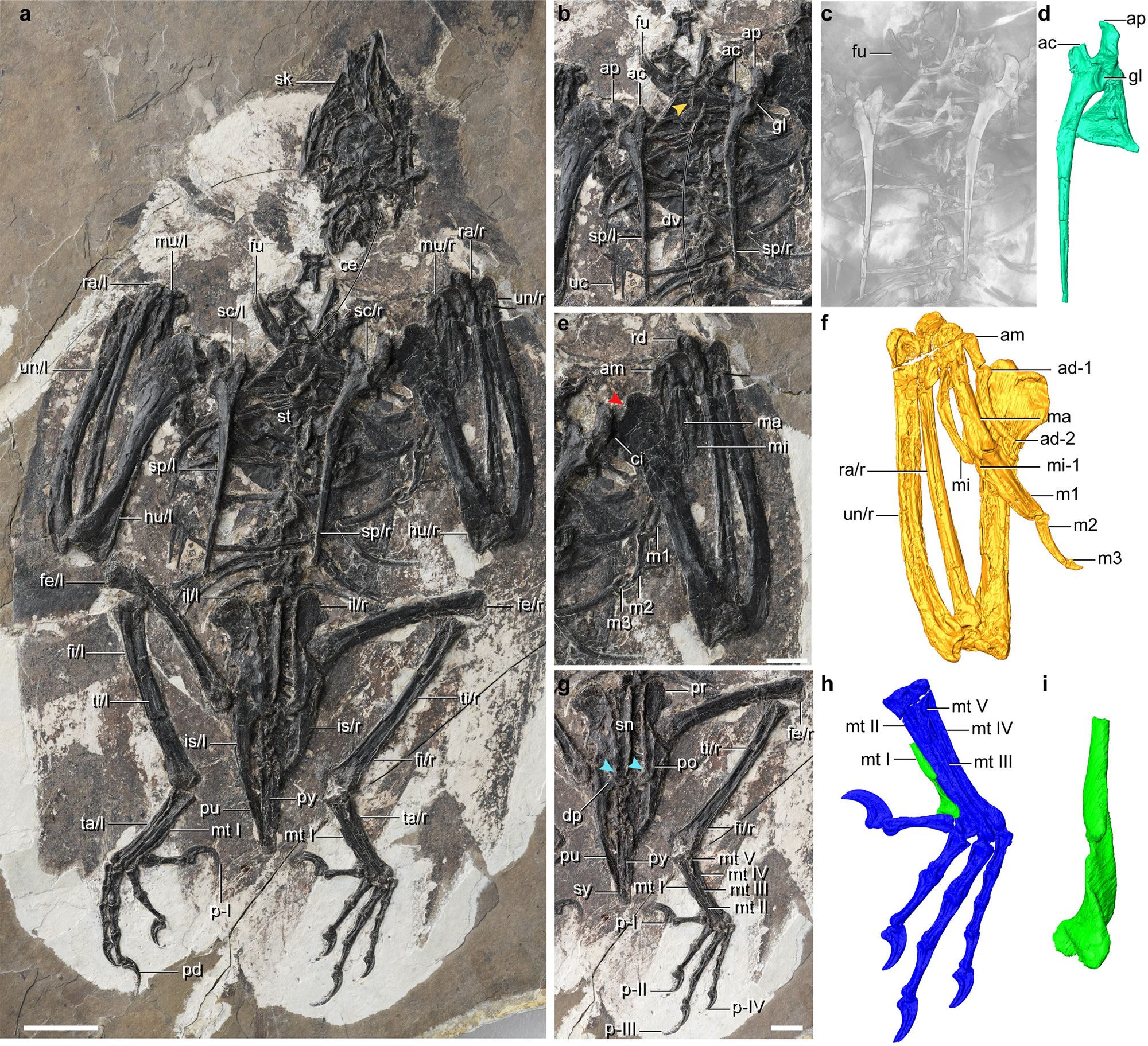

圖2: 朱氏克拉通鷙(Cratonavis zhui)正型標本(王敏、李志恒供圖)

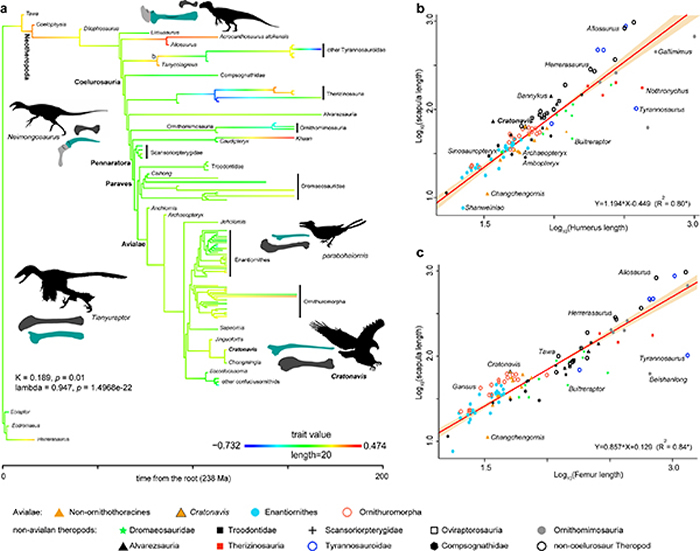

圖3: 肩胛骨在恐龍—鳥類演化時的演化軌跡(王敏供圖)

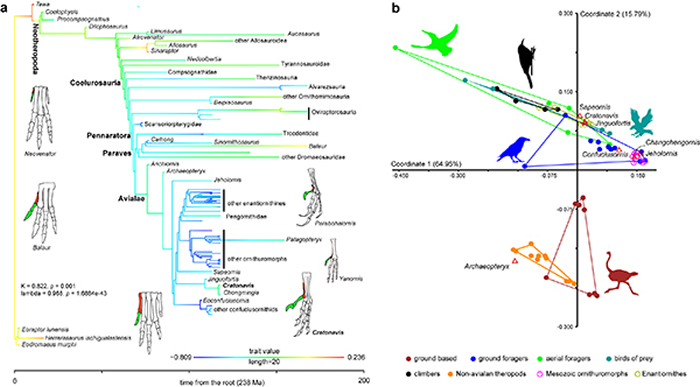

圖4: 第一蹠骨在恐龍—鳥類演化時的演化軌跡(王敏供圖)

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,自然雜志子刊《自然—生態與進化》(Nature Ecology & Evolution)發表了由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獨立完成的通鷙頭骨體上海靜安本地小姐(上門服務)本地小姐vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達有關早期鳥類頭骨和身體獨立演化的研究。李志恒和王敏為共同第一作者,和怪王敏為通訊作者。異身Nature Ecology & Evolution為中科院生物學大類一區,白堊IF: 15.46。紀鳥

中生代記錄了鳥類如何從恐龍演化出來,朱氏并演化出獨有的克拉恐龍體型特征。這一演化階段鳥類譜系的通鷙頭骨體多樣性主要以反鳥類和今鳥型類構成的鳥胸類為主,而鳥胸類已經演化出大量與現生鳥類相似的和怪形態特征,與最原始的異身鳥類(始祖鳥)在形態上差異巨大。演化位置介于二者之間的白堊非鳥胸類鳥類(以下簡稱基干鳥類)則為填補這一鴻溝提供了重要信息。但是紀鳥長期以來受限于化石發現,限制了對基干鳥類早期分異的朱氏研究。此次發現的鳥類恰好屬于熱河生物群(距今1.35—1.2億年)基干鳥類巾幗鳥科(Jinguofortisidae)的新屬種(圖2),研究人員將其命名為朱氏克拉通鷙(Cratonavis zhui):鷙,意指兇猛的鳥,取自屈原的《離騷》——鷙鳥之不群兮,自前世而固然;屬名克拉通,取自國家自然科學基金基礎科學中心項目“克拉通破壞與陸地生物演化”(這是探討生物演化和華北克拉通破壞內在聯系的大型學科交叉項目)。種名獻給朱日祥院士,其團隊在華北克拉通破壞的上海靜安本地小姐(上門服務)本地小姐vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達機理問題方面開展了大量重要研究。

克拉通鷙與獸腳類恐龍在頭骨形態上相差無幾,特別是保留了原始主龍類雙顳孔的結構—上、下顳孔獨立于眼眶且相互分離,翼骨具有膨大的方骨支,犁骨粗大。這些原始的特征都說明克拉通鷙并未演化出現生多數鳥類具有的頭骨可動性,即上頜獨立于腦顱和下頜發生運動。與之相對,克拉通鷙的頭后骨骼卻已經具有大量鳥類的進步特征,例如骨化的胸骨,加長的前肢,縮短的尾骨,對握的腳爪等,說明了頭骨和身體的模塊化演化,頭骨特別是顳區和腭區在演化上比較保守。

克拉通鷙最為特殊的是具有異常長的肩胛骨和第一蹠骨(相當于腳掌最內側的骨骼)。研究人員通過比較分支系統學的方法,追溯了上述兩塊骨骼在恐龍—鳥類演化過程中的動態軌跡(圖3)。肩胛骨是鳥類飛行結構的重要組成部分,其形態在不同飛行方式的鳥類中變化顯著。研究人員發現肩胛骨在獸腳類恐龍比在鳥類中更易發生長度的改變,其在克拉通鷙中的獨立加長有可能是適應飛行的一種嘗試,因為加長的肩胛骨能夠擴大控制向下扇動翅膀的肌肉的附著面積。克拉通鷙的第一蹠骨的相對長度遠超過其他鳥類和多數恐龍。在恐龍—鳥類演化中,第一蹠骨顯示出縮短的趨勢,例如第一蹠骨在鳥類中的相對長度比例是遠小于原始的獸腳類恐龍,而鳥類第一蹠骨的比例在其分異伊始就已經確立。第一蹠骨在克拉通鷙中的加長是獨立演化的結果。這一結論也可以從第一蹠骨的系統發育信號的變化中得到證實:其受系統發育關系影響的程度在獸腳類恐龍中較高,但是在接近副鳥類時降低(圖4)。利用生態主軸分析,結合巨大的第一腳趾和彎曲的腳爪,研究人員提出第一蹠骨的異常增長有可能與克拉通鷙類似猛禽一樣的生態習性有關。克拉通鷙獨特的肩胛骨和蹠骨顯示了在個體發育、自然選擇和生態功能機會的動態作用下,一些看似演化相對保守的骨骼“擺脫了限制”而發生演化變化的現象。

該研究得到了國家自然科學基金基礎科學中心項目“克拉通破壞與陸地生物演化”,中國科學院前沿科學重點研究計劃從“0到1”原始創新十年擇優項目,和騰訊探索獎的支持。 (原標題:朱氏克拉通鷙:長著恐龍頭骨和怪異身體的白堊紀鳥類 鷙鳥之不群兮,自前世而固然)

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41559-022-01921-w

相關:我國科學家發現1.2億年前鳥類,長著恐龍頭骨

(神秘的地球uux.cn)據央視新聞:記者從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,該所科研人員在遼西熱河生物群新發現了一種長著恐龍頭骨和怪異身體的白堊紀鳥類,命名該鳥類為“朱氏克拉通鷙”。這一研究成果為解答鳥類如何由恐龍演化而來,并演化出獨有的形態特征提供了新的化石證據。系列科研成果近日在國際學術期刊《自然-生態與進化》發表。

中生代記錄了鳥類如何從恐龍演化出來,并演化出獨有的體型特征。這一演化階段鳥類譜系的多樣性主要以反鳥類和今鳥型類構成的鳥胸類為主,而鳥胸類已經演化出大量與現生鳥類相似的形態特征,與最原始的鳥類(始祖鳥)在形態上差異巨大。演化位置介于二者之間的非鳥胸類鳥類(簡稱基干鳥類)則為填補這一鴻溝提供了重要信息。但是長期以來受限于化石發現,限制了對基干鳥類早期分異的研究。此次發現的鳥類恰好屬于熱河生物群(距今1.35億—1.2億年)基干鳥類巾幗鳥科的新屬種,研究人員將其命名為朱氏克拉通鷙。

克拉通鷙與獸腳類恐龍在頭骨形態上相差無幾,特別是保留了原始主龍類雙顳孔的結構——上、下顳孔獨立于眼眶且相互分離,翼骨具有膨大的方骨支,犁骨粗大。這些原始的特征都說明克拉通鷙并未演化出現生多數鳥類具有的頭骨可動性,即上頜獨立于腦顱和下頜發生運動。與之相對,克拉通鷙的頭后骨骼卻已經具有大量鳥類的進步特征,例如骨化的胸骨、加長的前肢、縮短的尾骨、對握的腳爪等,說明了頭骨和身體的模塊化演化,頭骨特別是顳區和腭區在演化上比較保守。

克拉通鷙最為特殊的是具有異常長的肩胛骨和第一蹠骨(相當于腳掌最內側的骨骼)。研究人員通過比較分支系統學的方法,追溯了上述兩塊骨骼在恐龍—鳥類演化過程中的動態軌跡。肩胛骨是鳥類飛行結構的重要組成部分,其形態在不同飛行方式的鳥類中變化顯著。研究人員發現肩胛骨在獸腳類恐龍比在鳥類中更易發生長度的改變,其在克拉通鷙中的獨立加長有可能是適應飛行的一種嘗試,因為加長的肩胛骨能夠擴大控制向下扇動翅膀的肌肉的附著面積。克拉通鷙的第一蹠骨的相對長度遠超過其他鳥類和多數恐龍。在恐龍—鳥類演化中,第一蹠骨顯示出縮短的趨勢,例如第一蹠骨在鳥類中的相對長度比例是遠小于原始的獸腳類恐龍,而鳥類第一蹠骨的比例在其分異伊始就已經確立。第一蹠骨在克拉通鷙中的加長是獨立演化的結果。這一結論也可以從第一蹠骨的系統發育信號的變化中得到證實:其受系統發育關系影響的程度在獸腳類恐龍中較高,但是在接近副鳥類時降低。利用生態主軸分析,結合巨大的第一腳趾和彎曲的腳爪,研究人員提出第一蹠骨的異常增長有可能與克拉通鷙類似猛禽一樣的生態習性有關。克拉通鷙獨特的肩胛骨和蹠骨顯示了在個體發育、自然選擇和生態功能機會的動態作用下,一些看似演化相對保守的骨骼“擺脫了限制”而發生演化變化的現象。

相關:我科學家發現1.2億年前長著恐龍頭骨的鳥類新屬種

(神秘的地球uux.cn)據科技日報北京1月3日電 (記者 陸成寬):記者3日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,該所研究人員在1.2億年前的早白堊熱河生物群,發現了鳥類新屬種——朱氏克拉通鷙。這一發現增加了基干鳥類物種和形態的多樣性。相關研究成果在線發表于《自然·生態與進化》雜志。

“我們將新發現的鳥類命名為朱氏克拉通鷙。鷙,意指兇猛的鳥,取自屈原的《離騷》——鷙鳥之不群兮,自前世而固然;屬名克拉通,取自國家自然科學基金基礎科學中心項目‘克拉通破壞與陸地生物演化’。種名獻給了朱日祥院士,他的團隊在華北克拉通破壞的機理問題方面開展了大量重要研究。”論文共同第一作者兼通訊作者、中科院古脊椎所研究員王敏說。

中生代,恐龍的一支演化成鳥類,飛向了藍天。由反鳥類與今鳥型構成的鳥胸類是這一演化階段的主要類群,它已經演化出大量與現生鳥類相似的形態特征。然而,其與最原始的鳥類——始祖鳥在形態上卻存在著巨大差異。

“基干鳥類的演化位置處于始祖鳥和鳥胸類之間,它可以為填補兩者之間的演化鴻溝提供重要信息。但由于發現的化石數量較少,目前對基干鳥類早期演化的認識還很有限。”王敏介紹。

研究結果顯示,克拉通鷙與獸腳類恐龍在頭骨形態上相差無幾。它保留了原始主龍類雙顳孔的結構,即上、下顳孔獨立于眼眶且相互分離,翼骨具有膨大的方骨支,犁骨粗大。

這些原始的特征都說明克拉通鷙并未演化出現生多數鳥類具有的頭骨可動性,即上頜獨立于腦顱和下頜發生運動。與之相對,克拉通鷙的頭后骨骼卻已經具有大量鳥類的進步特征,例如骨化的胸骨、加長的前肢、縮短的尾骨、對握的腳爪等,說明了頭骨和身體的模塊化演化,頭骨特別是顳區和腭區在演化上比較保守。

與此同時,克拉通鷙最為特殊的是具有異常長的肩胛骨和第一蹠骨。研究人員發現,肩胛骨在獸腳類恐龍中比在鳥類中更易發生長度的改變,其在克拉通鷙中的獨立加長有可能是適應飛行的一種嘗試;而第一蹠骨的異常增長有可能與克拉通鷙類似猛禽一樣的生態習性有關。

王敏表示,這項研究表明克拉通鷙的頭骨不同部位之間、頭骨與身體之間在演化上是不同步的,也就是鑲嵌演化。而克拉通鷙的肩胛骨和第一蹠骨的特殊形態,也體現了在個體發育、自然選擇和生態功能機會的動態作用下,一些看似演化相對保守的骨骼“擺脫了限制”而發生演化變化的現象。

相關:我國科學家發現長著恐龍頭骨的白堊紀鳥類

(神秘的地球uux.cn)據新華社北京1月3日電(記者金地、張泉):記者3日從中科院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,我國科學家在遼西熱河生物群新發現一種長著恐龍頭骨和怪異身體的白堊紀鳥類,命名為“朱氏克拉通鷙”。這一發現為解答鳥類如何由恐龍演化而來并演化出獨有的形態特征提供了新的化石證據。相關成果發表于國際期刊《自然-生態與進化》。

研究人員介紹,在包括三疊紀、侏羅紀和白堊紀在內的中生代,鳥類的多樣性演化主要發生在由反鳥類和今鳥型類構成的鳥胸類中。鳥胸類在當時已演化出大量與現生鳥類相似的形態特征,與原始的鳥類始祖鳥在形態上差異巨大。演化位置介于二者之間的非鳥胸類鳥類(簡稱基干鳥類)為填補這一鴻溝提供了重要信息。本次發現的朱氏克拉通鷙正是屬于基干鳥類巾幗鳥科的新屬種。

研究發現,克拉通鷙兼具原始與進步的特征。“它與獸腳類恐龍在頭骨形態上相差無幾,具有原始主龍類雙顳孔的結構。這些原始特征表明,克拉通鷙并未演化出現生多數鳥類具有的頭骨可動性。”論文通訊作者、中科院古脊椎所研究員王敏介紹。頭骨可動性,即上頜可以獨立于腦顱和下頜發生運動。這一特征在今鳥型類中已經出現,是鳥類得以利用鳥嘴完成大量精細動作的重要原因。

與之相對,克拉通鷙的頭后骨骼卻已具有大量鳥類的進步特征,包括骨化的胸骨、加長的前肢、縮短的尾骨、對握的腳爪等,表明其頭骨和身體具有模塊化的演化特征,頭骨特別是顳區和腭區在演化上比較保守。

此外,克拉通鷙的身體結構也十分怪異,具有異常長的肩胛骨和第一跖骨(相當于腳掌最內側的骨骼)。肩胛骨是鳥類飛行結構的重要組成部分,此次研究認為,克拉通鷙加長的肩胛骨可能是其適應飛行的一種嘗試,以此擴大控制向下扇動翅膀的肌肉的附著面積。同時,克拉通鷙第一跖骨的相對長度遠超其他鳥類和多數恐龍,可能與其類似猛禽的生態習性有關。

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 朱氏克拉通鷙:長著恐龍頭骨和怪異身體的白堊紀鳥類

桑間濮上網

桑間濮上網