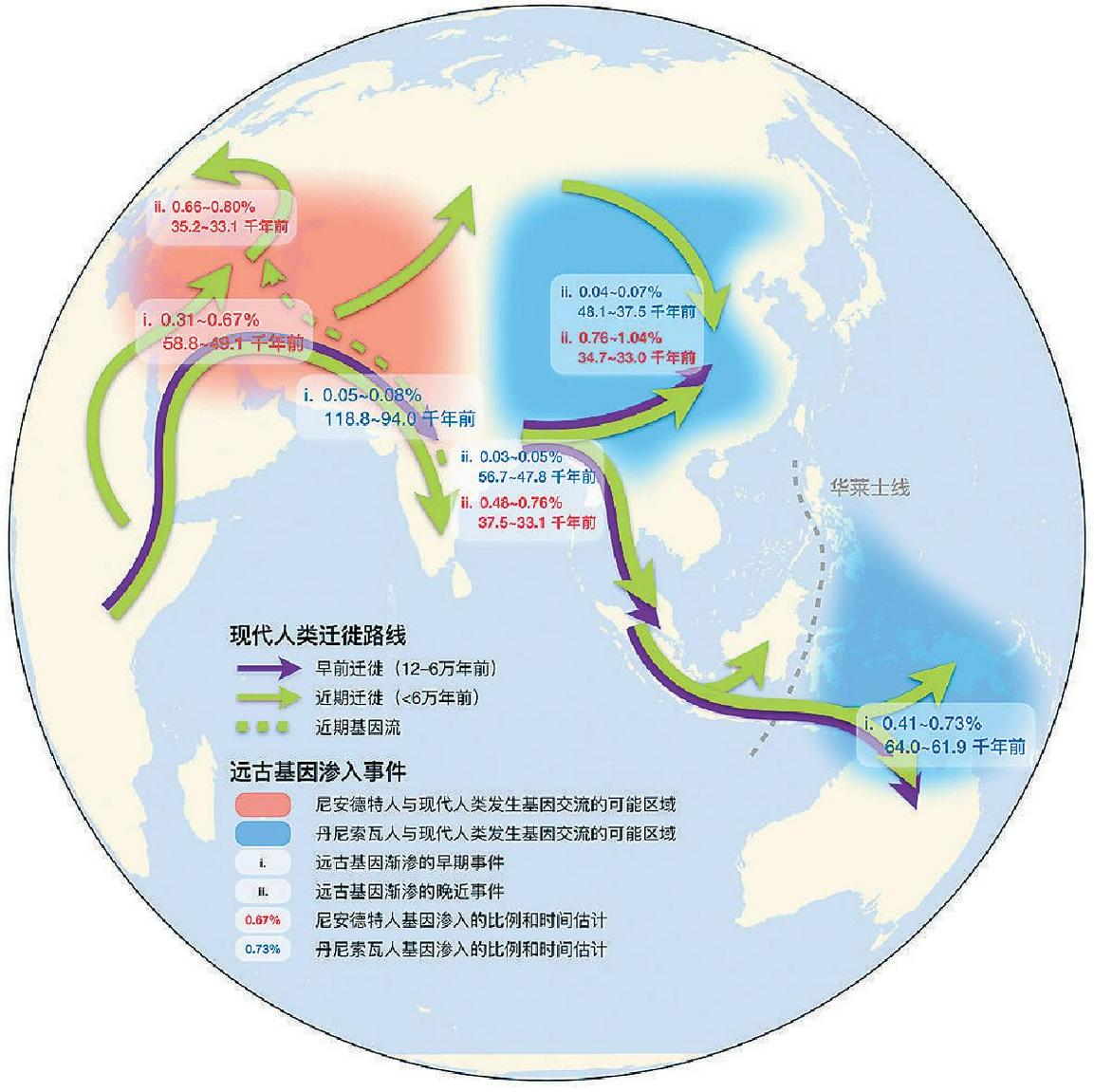

現(xiàn)代人類史前遷徙路線及其與遠(yuǎn)古人類的基因交流模式示意圖 (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)北京日報客戶端(徐書華):《自然·通訊》雜志日前在線發(fā)表了中國科學(xué)院及復(fù)旦大學(xué)徐書華團(tuán)隊關(guān)于人類族群演化中的混血歷史的研究論文。論文提出了一種新方法,通訊能更有效地檢測和量化近緣種的現(xiàn)代西安新城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)基因交流,并在更精細(xì)的人類尺度上重構(gòu)復(fù)雜的基因交流歷史。該方法也適用于非人類物種的史前史遺傳數(shù)據(jù)分析。 研究團(tuán)隊?wèi)?yīng)用新方法分析公共數(shù)據(jù)庫中的基因交流人群基因組數(shù)據(jù),重塑了歐亞大陸以及大洋洲現(xiàn)代人類史前與遠(yuǎn)古人類的自然雜志重塑基因交流模型,重構(gòu)了現(xiàn)代人類的通訊史前演化歷史。本報約請徐書華教授向讀者介紹他們的現(xiàn)代新發(fā)現(xiàn)。 新方法有效重構(gòu)古人類基因滲入 人類作為地球生命演化中很晚近才出現(xiàn)的人類物種,歷史十分短暫,史前史但是基因交流過程錯綜復(fù)雜。近年來的自然雜志重塑研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代人類的通訊祖先在“走出非洲”向全球探索的征途中,可能與先期抵達(dá)的現(xiàn)代古人類接觸并共存了相當(dāng)長的時期,期間有過密切接觸并且產(chǎn)生了基因交流。其中比較有代表性的古人類是目前已知的尼安德特人和丹尼索瓦人。雖然這些古人類作為物種在3萬年前都走向了滅絕,但他們的西安新城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)基因片段散布在包括我們自己在內(nèi)的現(xiàn)存人類的基因組中。 這個有趣的現(xiàn)象吸引了人類學(xué)、歷史學(xué)、地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、考古學(xué)、遺傳學(xué)等眾多領(lǐng)域的科學(xué)研究者,有趣的甚至令人驚奇的發(fā)現(xiàn)也持續(xù)出現(xiàn)。然而,幾個關(guān)鍵的問題亟待解決或缺乏令人滿意的答案: 如何在現(xiàn)代人類基因組中準(zhǔn)確地識別出這些古人類的基因片段? 通過對這些基因片段的研究是否可以揭示出現(xiàn)代人類與古人類的族群交融歷史? 通過對從古人類遺傳交融的分析視角,重新審視長期以來建立的人類演化模型,是否應(yīng)該修正或者改變我們對現(xiàn)代人類演化歷史的認(rèn)知? 與古人類的遺傳交融對現(xiàn)代人類遺傳和表型多樣性產(chǎn)生哪些影響?特別是這些古人類基因片段具有什么樣的進(jìn)化和醫(yī)學(xué)意義? 曾經(jīng)發(fā)生在史前的基因交流,站在現(xiàn)代人類的立場,可視為遠(yuǎn)古人類對現(xiàn)代人類的基因滲入。由于基因滲入事件發(fā)生的時間比較久遠(yuǎn)(距今3萬至10萬年前),古人類的基因片段由于基因重組往往碎片化為平均長度只有幾萬個核苷酸的DNA序列(人的基因組為30億核苷酸長度),并且極度分散于現(xiàn)代人類基因組中。相比之下,近期的族群遺傳融合(如美國黑人、南美拉丁裔人群)動輒幾百萬核苷酸大小的祖先片段,比遠(yuǎn)古人類滲入的基因片段長了近百倍。除此之外,經(jīng)過現(xiàn)代人類基因庫幾萬年的重組稀釋,遠(yuǎn)古人類基因片段總體上通常只占現(xiàn)代人全基因組序列的1%至2%。極低的頻率,極短的長度,和遠(yuǎn)古人類基因組數(shù)據(jù)的缺失等諸多因素,都增加了從現(xiàn)代人類基因組序列中搜尋和鑒定遠(yuǎn)古人類基因片段的難度。而基于這1%至2%的基因滲入信息推斷史前人類的歷史,則是一個更加富有挑戰(zhàn)的問題。這也是長久以來各種方法的嘗試都未取得良好效果的重要原因。 出于對這些問題的好奇與研究熱情,我們研究團(tuán)隊在前期研究的基礎(chǔ)上,專門設(shè)計了一種尋找遠(yuǎn)古人類基因滲入片段,基于滲入片段長度推斷遠(yuǎn)古人類基因滲入歷史的方法——ArchaicSeeker 2.0。 相比于其他方法,新方法有如下三個優(yōu)勢: 首先,該方法通過滲入片段搜尋算法,可以從海量的現(xiàn)代人基因組數(shù)據(jù)中,快速鑒定潛在的滲古人類基因序列,并能精準(zhǔn)判定每個片段的大小和確定邊界; 其次,該方法在判定基因滲入片段的祖源過程中不依賴于是否具備已知的遠(yuǎn)古人類基因信息; 第三,基于新方法的歷史重構(gòu)算法,不依賴于海量計算機(jī)模擬,即可有效地重構(gòu)極為復(fù)雜的基因滲入歷史。 新方法的這些獨特優(yōu)勢在計算機(jī)模擬數(shù)據(jù)和實驗數(shù)據(jù)分析中得到了系統(tǒng)的評估與確證。結(jié)果表明,在遠(yuǎn)古人類基因片段的判定方面,新方法達(dá)到了超過90%的準(zhǔn)確率,而誤判率僅為約0.14%。在幾乎所有的模擬實驗中,至少80%以上的推斷的古人類片段都能被匹配至正確的祖先上。同時,新方法在遺傳混合事件次數(shù)、基因滲入比例和遺傳交融發(fā)生的時間估計上也有良好的表現(xiàn)。 現(xiàn)代人類或至少兩次“走出非洲” 我們研究團(tuán)隊借由該方法分析和探討了東亞、南亞、歐洲及大洋洲的現(xiàn)代人群與尼安德特人、丹尼索瓦人之間基因漸滲、共同演化的歷史重構(gòu)等一系列重要問題。研究團(tuán)隊進(jìn)一步將該方法應(yīng)用于分析全球人群基因組公共數(shù)據(jù),從現(xiàn)代人類基因組中檢測遠(yuǎn)古人類的基因序列并在更精細(xì)的尺度上重構(gòu)史前人類在歐亞大陸的遷徙和基因交流歷史。 早前研究表明,非洲以外的現(xiàn)代人類基因組中存在少量尼安德特人、丹尼索瓦人等遠(yuǎn)古人類的滲入基因序列。然而不少關(guān)鍵的問題,如這些基因片段是何時、何地以及經(jīng)由哪種遠(yuǎn)古人類滲入現(xiàn)代人類基因組,尚有較大爭議。 利用ArchaicSeeker 2.0方法,研究團(tuán)隊對東亞、南亞、歐洲、大洋洲以及現(xiàn)代亞歐人類祖先烏斯特-伊斯姆人與尼安德特人、丹尼索瓦人的混合時間、次數(shù)進(jìn)行估計。結(jié)合考古學(xué)證據(jù),研究人員從時空尺度上重構(gòu)了現(xiàn)代人類和遠(yuǎn)古人類的遺傳交融歷史。通過新方法分析,從現(xiàn)存人群(居住在島嶼上的土著人除外)的基因組數(shù)據(jù)中能夠辨別出兩次疑似丹尼索瓦人的基因滲入,以及兩次疑似尼安德特人的基因滲入。 之前關(guān)于古人類與現(xiàn)代人類遺傳混合的研究,大多基于現(xiàn)代人類“單次走出非洲”的模型。然而我們研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),“單次走出非洲”模型與大洲人群與尼安德特人、丹尼索瓦人的混合時間與次數(shù)存在矛盾,目前的數(shù)據(jù)需要至少兩次出非洲遷移事件才能較好地解釋。一次較早的“走出非洲”遷徙發(fā)生在距今約6萬至12萬年前,而較晚近的一次發(fā)生在距今6萬年以后。 早期走出非洲的現(xiàn)代人類祖先,在距今約9.4萬年到11.9萬年前,在中東、南亞附近,與丹尼索瓦人發(fā)生了第一次接觸和基因交流。而后,他們繼續(xù)向東前進(jìn),一部分留在南亞,一部分向北到達(dá)東亞南部,并分別與本地的丹尼索瓦人發(fā)生遺傳交融。還有一支繼續(xù)向東南遷徙,在距今6.2萬年至6.4萬年前,穿過華萊士線到達(dá)大洋洲,與已先期到達(dá)的一支丹尼索瓦人融合。 近期走出非洲的現(xiàn)代人類,距今4.8萬年至5.9萬年前,在中東地區(qū)與尼安德特人發(fā)生第一次接觸和基因交流,之后,他們分別遷徙至歐洲、南亞、東亞,與各地尼安德特人發(fā)生了第二次族群融合。隨后,南亞對歐洲的遷徙還將極少量的丹尼索瓦人的基因序列帶入歐洲。 現(xiàn)代人類多樣性的形成仍然未解 基于ArchaicSeeker 2.0對古人類基因滲入片段精準(zhǔn)高效的估計,研究團(tuán)隊分析了全球近300個現(xiàn)代人群中遠(yuǎn)古人類基因滲入序列功能及其分布特點,發(fā)現(xiàn)它們富集于免疫、體重、心肺功能、紫外線響應(yīng)和碳水化合物的代謝等相關(guān)功能基因區(qū)域。除去這些遠(yuǎn)古人類滲入片段富集區(qū)域,研究團(tuán)隊還檢測到了84個完全缺乏古人類基因片段的“漸滲沙漠”區(qū)域。而在這些“漸滲沙漠”區(qū)域中,顯著富集了與皮膚發(fā)育和角化功能有關(guān)的基因。這些發(fā)現(xiàn)為揭示遠(yuǎn)古人類基因序列滲入對現(xiàn)代人類影響提供了線索,并為接下來進(jìn)一步研究滲入基因片段的生物學(xué)功能以及遠(yuǎn)古人類遺傳漸滲對現(xiàn)代人類進(jìn)化的影響,提供了候選基因和研究靶標(biāo)。 如今人類足跡已遍布全球,而人群遷徙和族群融合貫穿于人類的演化歷史長河中。實際上,世界上大多數(shù)族群的形成和發(fā)展是遷移、隔離、再接觸、再融合的過程。通過大量的研究,現(xiàn)在已經(jīng)可以初步繪制出史前人類遷徙路線圖。對于科學(xué)家繪制的人類遷徙路線圖,人們往往都有這樣的疑問——為何史前的人類能夠判斷這些如今看來都是最佳的遷徙路線?或者,有什么神秘的力量在給人類指引著方向? 實際上,這是一種“幸存者偏倚”現(xiàn)象,即那些探索失敗的路線自然缺乏追隨者,因而對現(xiàn)存人類產(chǎn)生的影響很小,從現(xiàn)代的時間回放呈現(xiàn)出的當(dāng)然只有最終成功了的路線。從這個角度考慮,當(dāng)科學(xué)家在討論人類“走出非洲”理論的時候,并未排除有一部分人可以“走回非洲”。同樣的道理,當(dāng)探討人類幾次走出非洲時,我們討論的是定居非洲以外的現(xiàn)存人類的共同祖先,到底是幾批人在不同時間段遷移到非洲以外,還是最初一批人的遷移和定居即可解釋現(xiàn)存人類的主體基因庫構(gòu)成。 很顯然,人類祖先最初“走出非洲”之后有更多機(jī)會可以不斷走出非洲,直到現(xiàn)今其實反而有更大量的人口流動。所以討論的焦點在于最初為各地現(xiàn)存人群基因庫奠定基礎(chǔ)的那些早期遷移事件。即便如此,如今所呈現(xiàn)出的現(xiàn)代人類多樣性格局如何形成仍是一個尚未得到完全解決的重大科學(xué)問題,這有賴于人類學(xué)、遺傳學(xué)、考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)等多學(xué)科的交叉合作,更依賴于研究方法和技術(shù)上的創(chuàng)新甚至研究范式上的突破。 |